La guerra nel Tigrè e il rischio di “balcanizzazione” dell’Etiopia

La guerra fra il governo centrale dell’Etiopia e il fronte etnico della regione del Tigrè sembra solo momentaneamente entrata in una fase di stasi dopo l’occupazione di Macallè lo scorso 28 novembre da parte dei governativi.

I miliziani tigrini hanno evacuato la capitale e stanno proseguendo la lotta sulle alture e nelle vallate. La crisi rischia di fare da grimaldello nel complicato quadro multietnico dell’Etiopia, colosso di 110 milioni di abitanti suddivisi in più di 80 etnie. E rischia di coinvolgere a vario titolo i paesi vicini, come Egitto ed Emirati Arabi Uniti, che stanno prendendo posizione rispettivamente contro e pro Addis Abeba.

Il primo ministro etiope Abiy Ahmed Alì ha dichiarato il 30 novembre 2020 “conclusa” l’operazione militare governativa iniziata lo scorso 4 novembre contro le milizie della regione del Tigrè (o Tigray), una volta completata la conquista della capitale locale Mekelle, meglio nota in Italia col nome Macallè, per i trascorsi coloniali.

Le truppe di Ahmed Alì sono entrate in città dopo un assedio di un paio di giorni, condito da fitti tiri di artiglieria. La vittoria etiope però potrebbe essere stata cantata prematuramente, dato che Macallè, più che espugnata, è stata lasciata all’avversario quasi come se fosse stata una “città aperta”, per quanto non dichiarata tale.

Il Fronte per la Liberazione del Popolo Tigrino (TPLF – Tigray People’s Liberation Front), ha preferito in sostanza evacuare le sue forze dalla città, sia per evitare distruzioni e lutti fra la propria popolazione, sia per organizzare una probabile guerriglia nelle campagne. In effetti l’occupazione della maggiore città tigrina sembra non aver risolto, per ora, la crisi armata scoppiata fra la dirigenza tigrina e quella federale della capitale Addis Abeba, anche perchè i governativi non ha potuto catturare né i capi avversari, su tutti la guida suprema del partito tigrino, Debretsion Gebremichael, né la maggior parte delle loro forze.

Anzi, Gebremichael (nella foto sotto), ha dichiarato dopo la caduta di Macallè: “Siamo sicuri che vinceremo. La lotta proseguirà finchè gli invasori non saranno fuori”. Il leader tigrino ha inoltre sostenuto di trovarsi in quel momento “nei dintorni di Macallè, da dove sto dirigendo la lotta contro gli invasori”, esortando il rivale di Addis Abeba a “fermare la follia”.

Mentre scriviamo a dicembre inoltrato del 2020, non si sa esattamente cosa stia accadendo nel Tigrè, poiché il governo etiopico ha interrotto le telecomunicazioni e la rete internet nella regione, non facendo trapelare nulla se non voci incontrollabili.

Il tutto per nascondere due aspetti principali della vicenda. Anzitutto il fatto che la resistenza tigrina, storicamente sempre agguerrita fin dalle lotte contro la dittatura comunista di Menghistu, 40 anni fa, prosegue nelle campagne e sulle alture, sebbene non si possa dire a che livello di intensità. Altro aspetto che Addis Abeba intende minimizzare è il ruolo rivestito dell’Eritrea nell’aiutare le truppe etiopiche, sia offrendo appoggio logistico, sia con proprie truppe che avrebbero da settimane varcato il confine settentrionale del Tigrè. In tal modo, Etiopia ed Eritrea, fino a poco tempo or sono acerrime nemiche, si troverebbero oggi coalizzate contro i tigrini.

Non è facile controllare le scarse notizie che arrivano da laggiù e certo non aiuta il fatto che persino ai soccorsi umanitari sia stato impedito per molti giorni di arrivare sul luogo. Solo il 12 dicembre gli etiopi hanno consentito a una primissima avanguardia di aiuti umanitari, un convoglio di sette autocarri del Comitato Internazionale della Croce Rossa, di entrare a Macallè, portando medicinali e attrezzature al principale ospedale della città, l’Ayder dove sono ricoverati almeno 400 feriti.

Sfida politica

I combattimenti sono iniziati lo scorso 4 novembre 2020 e finora hanno spinto circa 50.000 profughi tigrini (ma la cifra reale potrebbe essere in continua crescita) a rifugiarsi nel vicino Sudan, facendo intravedere una notevole emergenza umanitaria. Nello stesso Tigrè ci sono inoltre, da anni, almeno 100.000 profughi eritrei, dissidenti sfuggiti al regime autoritario del presidente Isaias Afewerki (nella foto sotto), sparsi in quattro campi principali.

Si teme per la loro incolumità, dato che l’intervento armato eritreo al fianco dell’Etiopia consente alla dittatura di Asmara di raggiungere questi esuli ed eventualmente deportarli in patria, o quantomeno punirli con l’accusa di “tradimento”. L’attacco etiopico-eritreo alla regione del Tigrè è scaturito dalla profonda crisi politica attraversata dall’Etiopia negli ultimi anni, che qui possiamo riassumere per sommi capi.

Il Tigrè fu uno dei centri maggiori della resistenza armata al regime filosovietico del Derg, la giunta militare che da Addis Abeba tentò di dominare il paese fra il 1974 (quando venne deposto e poi ucciso l’anno dopo l’ultimo imperatore etiopico Hailè Selassiè) e il 1991, quando, cessato ormai l’appoggio dell’URSS, il potere del dittatore rosso Menghistu Hailè Mariam crollò.

La guerriglia anticomunista era formata da un fronte variegato di movimenti di ispirazione etnica, essendo l’Etiopia l’erede di un impero multinazionale, fra cui spiccava il TPLF insieme ad analoghe formazioni Oromo, Afar e, in particolare, eritree. Mentre l’Eritrea seguiva un suo destino diventando indipendente dall’Etiopia nel 1993 sotto la presidenza, tuttora perdurante, di Isaias Afewerki, in Etiopia si affermava un governo centrale che puntava su una soluzione etno-federalista per tenere assieme le molteplici popolazioni dell’ex-impero di Hailè Selassiè.

La Costituzione etiope del 1995, tuttora valida, riconosce il “diritto di secessione per ogni nazionalità o popolo” dell’Etiopia, sebbene il governo federale mantenga il diritto di intervenire in caso di “disordini costituzionali”, la cui interpretazione è chiaramente soggettiva. Nel primo ventennio abbondante dopo la caduta di Menghistu, il governo centrale etiopico è stato praticamente egemonizzato dai tigrini, che pure rappresentano solo il 6% della popolazione totale, specialmente grazie alla figura di Meles Zenawi, in carica come presidente dal 1991 al 1995 e poi come primo ministro dal 1995 fino alla sua morte per malattia nel 2012.

Gli anni di Zenawi furono segnati dalla sanguinosa guerra di confine con l’Eritrea, fra il 1998 e il 2000, per il possesso del territorio di Badme. Il che contribuì ad affossare i rapporti fra il regime eritreo e la dirigenza del TPLF, che allora praticamente guidava l’intera Etiopia. Il “clan” tigrino cominciò già dal 2012 a perdere il suo potere nella capitale federale e ancor più le cose peggiorarono quando, sotto il nuovo premier Hailemariam Desalegn, di etnia Wolayta, si scatenarono nel 2016 pesanti proteste antigovernative, ai limiti della guerriglia urbana, da parte dell’etnia Oromo, che temeva di perdere la proprietà delle sue terre agricole a seguito di riforme economiche.

Desalegn si dimise e il 2 aprile 2018 divenne primo ministro l’attuale titolare Abiy Ahmed Alì (nella foto sotto), un Oromo di fede cristiana protestante, ma di madre Ahmara, che cominciò sempre più a emarginare il TPLF lavorando per passare da un etno-federalismo a una sorta di centralizzazione pan-etiopica.

L’idea di Ahmed Alì è evidentemente quella di incentivare l’unificazione del paese, con una sorta di “nazionalizzazione delle masse” simile a quella vissuta da molti paesi europei, Italia compresa, a cavallo fra il 1800 e il 1900. E’ però molto dubbio che una simile ricetta possa funzionare in un paese così multietnico e in cui, come vedremo, anche il panorama religioso è assai complicato e per nulla scontato.

Le diverse popolazioni etiopiche hanno continuato a essere irrequiete, anche gli stessi Oromo, che forse si aspettavano di più dal nuovo premier. Peraltro, fra il 22 e il 24 giugno 2019 si era perfino rischiato un colpo di stato nella regione Amhara a opera del generale Asamnew Tsige, ucciso insieme ai suoi seguaci dalle truppe governative presso Bahir Dar.

Intanto, già il 9 luglio 2018 Ahmed Alì aveva ribaltato i rapporti fino ad allora ostili con l’Eritrea, visitando Asmara e firmando un accordo di pace con Afewerki. Un trattato che gli avrebbe assicurato un anno dopo, nell’ottobre 2019, l’assegnazione del Premio Nobel per la pace, recentemente contestatogli proprio per il fatto di aver scelto la soluzione violenta contro il TPLF.

Il 1° dicembre 2019, un Ahmed Alì “fresco” di Nobel e ancora gongolante per il successo mediatico, riusciva a compiere il primo passo del suo progetto facendo fondere i precedenti partiti etnici in un nuovo Partito della Prosperità che raggruppa i principali movimenti prima espressione delle principali etnie, come gli Oromo, gli Amhara, gli Afar e altri.

Il partito tigrino ha invece rifiutato di confluire in una formazione pan-etiopica, volendo conservare la propria autonomia, politica e regionale. Nell’ultimo anno, in sostanza, il TPLF, una volta arbitro nella stessa Addis Abeba, è passato all’opposizione arroccandosi nel Tigrè e rompendo definitivamente con il primo ministro Abiy Ahmed Alì decidendo di tenere il 9 settembre 2020 le elezioni locali nonostante il governo federale le avesse annullate e rimandate al 2021 in tutto il paese col pretesto dell’epidemia di Covid-19.

Il 3 novembre, secondo il governo di Addis Abeba, milizie armate del TPLF attaccarono alcune caserme del Comando Settentrionale delle forze armate etiopiche a Macallè, Dansha, e altre località, offrendo al governo il motivo per avviare dal 4 novembre un’operazione che, data la sua rapida esecuzione, doveva essere stata preparata da tempo.

L’invasione del Tigrè’

L’armata governativa etiopica ha messo in campo circa 50.000 soldati, un settimo del totale dei 350.000 uomini a sua disposizione, dotati di armi pesanti fra cui carri armati di origine sovietica T-55 e T-72, ancora tenuti in buona efficienza, e artiglieria campale. Così ha iniziato dal 4 novembre 2020 l’operazione contro il TPLF, entrando nel Tigrè da Sud, mentre truppe eritree vi entravano da Nord.

La milizia tigrina, riprendendo le sue notevoli tradizioni guerrigliere, avrebbe mobilitato almeno 45.000 uomini, fra quelli formalmente già inquadrati nel “Comando Settentrionale” dell’esercito etiopico e quindi ammutinatisi, e altri organizzati in formazioni ad hoc. Alcune bande tigrine sarebbero state protagoniste il 9 novembre del massacro di 600 civili di altre etnie, prevalentemente Amhara, nella città di Mai Kadra, prima di ritirarsi sotto l’avanzata dei governativi.

Le forze tigrine hanno dimostrato in alcuni episodi la capacità di colpire ad alcune decine di chilometri di distanza con razzi balistici di tipo imprecisato. La sera del 13 novembre, razzi tigrini sono stati lanciati sugli aeroporti etiopici di Bahir Dar e di Gondar, nella regione Amhara, causando non meglio precisati danni. Il portavoce tigrino, Getachew Reda, aveva asserito nelle ore seguenti che “finchè proseguiranno gli attacchi al popolo tigrino, continueranno anche i nostri attacchi”.

Nel mirino delle armi balistiche del TPLF è ricaduta quasi subito anche l’Eritrea, compartecipe del conflitto con propri uomini e mezzi. il 14 novembre gli abitanti di Asmara e dintorni hanno udito fino a “cinque esplosioni”. Sembra che almeno due razzi abbiano colpito l’area dell’aeroporto della capitale eritrea mentre un terzo ordigno pare sia caduto nel quartiere residenziale di Sembel. All’attacco è seguito un blackout elettrico e le autorità eritree hanno poi dichiarato che “l’aeroporto non è stato colpito” e che “non si sono registrati danni a persone o cose”. Nel secondo episodio, la sera del 28 novembre, sono state udite “almeno sei esplosioni in città”.

Il fatto che sia stata colpita Asmara, che dista dal confine con l’Etiopia oltre 80 chilometri ha aperto un dibattito sul tipo di razzo, o missile, impiegato dai tigrini. Infatti il tipo di lanciarazzi su rampa autocarrata più diffuso nell’area, e disponibile anche al TPLF grazie ai depositi dell’esercito nella regione, è il vecchio BM-21 Grad di origine sovietica, eventualmente in una qualche sua variante realizzata in Egitto, la serie Sakr, di cui la versione Sakr 45 offre una gittata massima di 45 chilometri.

Una gittata di 80 chilometri, a partire dal confine, potrebbe essere raggiunta con vecchi grossi razzi sovietici della serie FROG-7, elaborati nella versione egiziana Sakr 80, ma anche in tal caso rimaniamo nel campo delle ipotesi e a tutt’oggi non è dato sapere quali ordigni abbiano usato i tigrini per colpire Asmara. Fermo restando che non è da escludere a priori la possibilità della modifica artigianale in loco, in qualche industria locale, di preesistenti razzi Grad, estremamente alleggeriti anche solo per poter ottenere risultati dimostrativi.

A incoraggiare la resistenza tigrina hanno contribuito notizie di particolare richiamo mediatico come, il 29 novembre, l’annuncio dell’abbattimento di un cacciabombardiere dell’Aeronautica Etiope Mikoyan-Gurevich Mig-23 (anch’esso di fabbricazione sovietica) da parte delle forze del TPLF.

L’episodio, inizialmente creduto una sparata propagandistica, sembrerebbe effettivamente confermato dall’ampia diffusione di foto e filmati e lo stesso Gebremichael ha denunciato che “il caccia stava compiendo una missione di bombardamento”.

Lo schianto è avvenuto presso la città di Abiy Addi, tra il fiume Tacazzè e Macallè, ed è testimoniato dalle immagini di una estesa chiazza bruciata sul terreno, su cui si notano piccoli rottami. Ma soprattutto è stato ampiamente ripreso dalle telecamere il pilota dell’aviogetto, catturato dai tigrini dopo essersi catapultato col sedile eiettabile.

E’ vero che la scena potrebbe essere stata “costruita” per motivi propagandistici, ma, a conferma della veridicità ci sarebbe, anzitutto il tipo di casco di volo indossato dal pilota, che sembra davvero un casco di tipo russo, pare un modello Zsh-7. Inoltre assieme alle immagini del pilota è stata diffusa anche una vecchia immagine che ritrarrebbe lo stesso aviatore (ma il dubbio è d’obbligo) quando, vari anni fa, veniva “promosso” pilota nel corso di una cerimonia dall’allora premier etiope Meles Zenawi, tigrino, in carica dal 1995 al 2012.

La notizia, peraltro, dimostrerebbe che almeno alcuni dei Mig-23 forniti 40 anni fa dall’Unione Sovietica all’allora regime comunista di Menghistu volano ancora. Sarebbero solo una manciata di esemplari della variante Mig-23BN da attacco al suolo, che si aggiungono a 14 caccia più moderni Sukhoi Su-27 russi(nella foto sotto).

Intanto, già il 20 novembre l’esercito governativo dichiarava di aver preso Adigrat, Axum e Adua, sebbene l’occupazione possa forse non essere stata in quel momento completa. E il 23 novembre il premier Ahmed Alì enunciava un ultimatum in cui chiedeva “entro 72 ore” la resa dei tigrini, scaduto però il giorno 26 senza che il nemico si fosse piegato. Dopo l’occupazione di Macallè il 30 novembre, nonostante i proclami di vittoria, è probabile che la guerriglia tigrina stia proseguendo.

Le notizie dal Tigrè sono scarse e frammentarie, poiché il governo centrale etiope ha, come dicevamo, oscurato le telecomunicazioni e “blindato” la regione. Non si è quindi in grado di dire attualmente in che misura la guerriglia tigrina stia proseguendo o perlomeno si stia riorganizzando fuori dai grandi centri. Il 7 dicembre Abiy Ahmed così minimizzava i rischi di una guerriglia tigrina: “Quelli della cricca criminale hanno gonfiato una narrativa falsa secondo la quale i loro combattenti e sostenitori sono rafforzati dalla battaglia e ben armati, ponendo la minaccia di una guerriglia protratta nelle aspre montagne del Tigrè. La cricca dice anche di essere riuscita a compiere una ritirata strategica con tutte le sue capacità e il suo apparato regionale intatto. La realtà è che la cricca è totalmente sconfitta e allo sbando, con una insignificante capacità di imbastire un’insorgenza prolungata”.

Ma lo stesso 7 dicembre una delegazione dell’ONU che tentava di ispezionare il campo profughi di Shimelba, dove da anni risiedono alcuni dei rifugiati eritrei in fuga dalla dittatura di Asmara, è stata respinta a colpi di armi da fuoco.

E’ possibile che a sparare siano stati i soldati eritrei penetrati nel Tigrè. D’altronde, l’agenzia Reuters in data 8 dicembre ha accreditato dei soldati eritrei nel Tigrè a partire dal 15 novembre, mediante il passaggio da tre direttrici lungo il confine, cioè attraverso le città di Zalambessa, Rama e Badmè.

E il 9 dicembre la responsabile dei diritti umani delle Nazioni Unite, Michelle Bachelet, ha dichiarato che si stava combattendo attorno a Macallè, Axum e altre zone, tanto che la recrudescenza della guerra civile sta facendo degenerare le condizioni di vita della gente:

“Abbiamo informazioni provate di pesanti violazioni dei diritti umani e di abusi inclusi attacchi indiscriminati contro i civili e gli obiettivi civili, saccheggi, rapimenti e stupri contro donne e ragazze. E ci sono rapporti di reclutamenti forzati della gioventù tigrina per combattere contro le proprie comunità” ha dichiarato la Bachelet.

L’11 dicembre l’agenzia Reuters ha riportato una nuova possibile conferma dell’ingresso di truppe eritree nel Tigrè, seppure ciò venga negato ufficialmente dalle autorità di Asmara. Il Dipartimento di Stato USA ha rilasciato commenti ufficiali secondo cui: “Siamo a conoscenza di rapporti credibili sul coinvolgimento militare eritreo nel Tigrè e lo consideriamo un grave sviluppo. Chiediamo che tutte queste truppe vengano ritirate immediatamente. Il portavoce di Washington ha inoltre aggiunto: “Conosciamo anche rapporti di abusi e violazioni dei diritti umani nella regione. Tutte le parti devono rispettare i diritti umani e la legge umanitaria internazionale. Noi e altri interlocutori internazionali continuiamo a chiedere con urgenza indagini indipendenti sui rapporti e che i responsabili ne rispondano”.

Guerriglia ignota

E’ ovviamente tutta da verificare la possibilità che i tigrini possano continuare, e per quanto tempo, la guerriglia. Una fonte anonima reputata “vicina al governo eritreo” ha potuto veicolare fino a noi indiscrezioni secondo cui l’opinione prevalente nella dirigenza di Asmara è che le milizie del TPLF non siano più forti come in passato e che sia “impossibile ogni tipo di resistenza” sulle montagne. Il governo eritreo sarebbe inoltre convinto che la forza e l’influenza dei tigrini siano ormai prossime alla fine. E specialmente, si sottolinea che “avranno una più o meno lenta agonia, ma il loro tempo è finito”.

Sembra però ancora presto per poter affermare con sicurezza che queste valutazioni siano corrette, tanto più che l’oscuramento mediatico della regione non fa che moltiplicare gli interrogativi. Se è vero quanto rivendicato dal leader tigrino Gebremichael, secondo cui le forze del TPLF si sarebbero appropriate, fin dai primi giorni di novembre, della maggior parte delle armi e munizioni conservate nei depositi locali dell’esercito federale, certo non mancano loro armi e munizioni.

E il fatto che il 13 dicembre le autorità provvisorie installate dai governativi a Macallè abbiano lanciato un appello ai tigrini perchè “consegnino le armi entro il 16 dicembre”, miseramente caduto nel vuoto, indica che i federali non stanno ancora dormendo sonni tranquilli.

Di fronte a tanta “nebbia della guerra”, appare come preziosa fonte di informazione un articolo scritto il 4 dicembre per African Arguments da un generale eritreo dissidente, quel Mesfin Hagos, che fu negli anni Ottanta e Novanta un eroe, dapprima nella resistenza contro il regime comunista di Addis Abeba, poi nella guerra della giovane Eritrea indipendente contro gli etiopi allora a guida tigrina.

In esilio fin dal 2001, quando ruppe i rapporti col regime autoritario di Afewerki, il generale Hagos deve aver avuto però accesso a testimonianze di prima mano da parte di referenti locali, per dare un quadro relativamente preciso delle operazioni, almeno dal lato eritreo. Integrando le scarse informazioni liberamente disponibili alla stampa, Hagos ha innanzitutto spiegato come fin dal 3 novembre reparti etiopici attaccati dai tigrini si siano rifugiati in territorio eritreo, ottenendo supporto da Afewerki. Poi, dopo il 4 novembre, numerose truppe etiopiche sarebbero state trasportate in Eritrea con un ponte aereo facente capo soprattutto all’aeroporto di Asmara, in modo da poter avanzare sul Tigrè da Nord, componendo una tenaglia insieme alle truppe governative in avanzata da Sud.

Secondo Hagos, solo fra il 12 e il 14 novembre ci sarebbero stati almeno 30 voli militari etiopici diretti in Eritrea, con lo sbarco di “migliaia di soldati”, schierati all’insaputa della popolazione civile eritrea in basi come quella di Gherghera, poco fuori Asmara.

In verità, le forze aeree etiopiche non sembrano particolarmente fornita di aerei da trasporto, dato che il totale di velivoli adatti a trasportare truppe è di forse 10-15 esemplari di una congerie di tipi che va dagli Antonov An-12 ai Lockheed Martin C-130 e di cui non si può dire esattamente quanti siano in condizioni di volo.

Idem se nel conto consideriamo anche la trentina di elicotteri etiopici in efficienza, la maggior parte dei quali Mil Mi-8/17/24 di origine russo-sovietica. Può darsi però che con alcune decine di voli a ritmo serrato o con lpimpiego di aerei da trasporto civili si siano potuti sbarcare almeno alcune centinaia di soldati, poi frammischiatisi a forze eritree.

Il generale eritreo esule scrive esplicitamente, a proposito dell’attendibilità delle indiscrezioni da lui riportate: “Le informazioni sono state raccolte da tre differenti fonti. In primo luogo, fonti degne di credito all’interno del Ministero della Difesa dell’Eritrea, in secondo luogo fonti di intelligence dell’opposizione eritrea in Sudan ed Etiopia e in terzo luogo aneddoti comunicati da parenti e amici, inclusi ricercatori accademici”.

A dar retta alla versione di Hagos il governo di Asmara ha dato ordine a una gran parte del proprio esercito (che conta almeno 250.000 uomini, numericamente quasi il triplo di quello italiano, per intenderci) di intervenire a sostegno degli etiopi contro i tigrini.

Dalla sola Zalambessa sarebbero entrate nel Tigrè ben sei divisioni, di cui due “meccanizzate” (42a e 49a) e quattro di fanteria (11a, 17a, 19° e 27a), oltre a varie altre unità sul fronte di Adua (26a, 28a e 53a di fanteria più 46a e 48a meccanizzate).

Miliziani tigrini del TPLF

Chiaramente le dizioni “divisione” e “meccanizzata” in senso eritreo hanno significato diverso anche in termini di numero di effettivi e di mezzi rispetto agli eserciti occidentali e i mezzi a cui si allude sono sempre i soliti vecchi carri armati T-55 e T-62, più i mezzi da fanteria BTR.

Lo stesso Hagos riconosce che le dimensioni in termini di effettivi di ogni divisione eritrea sono diminuite dopo la conclusione nel 2000 del conflitto contro l’Etiopia, ma l’esperienza operativa dei quadri le renderebbe ancora, insieme “una forza formidabile”.

Il dissidente ritiene che alla base dell’intervento eritreo in Tigrè ci sia la “volontà di vendetta” che ancora dopo anni e anni il presidente Afewerki cova nei confronti del TPLF, guida dell’Etiopia all’epoca nemica. Perciò conclude: “Una soluzione pacifica del conflitto in Etiopia sarà difficile da perseguire, finchè Isaias Afewerki resterà determinato a ottenere vendetta sul TPLF e finchè il premier etiopico Abiy Ahmed Alì lo incoraggerà a farlo e incoraggerà le sue ambizioni regionali”.

L’ombra del faraone

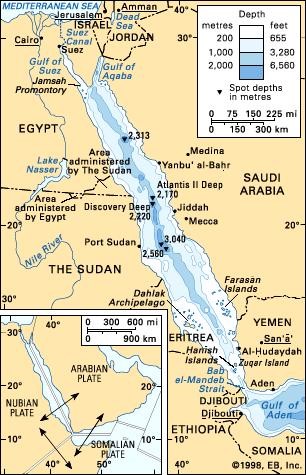

La guerriglia nel Tigrè può fare da detonatore per l’intero Corno d’Africa, se si considera che l’operazione avrebbe portato Addis Abeba a distogliere 3.000 soldati dalla sua forza di pace in Somalia, con indebolimento del contingente internazionale AMISOM che aiuta il governo di Mogadiscio contro i miliziani islamici al-Shabab. Inoltre, da più parti si teme un crescente coinvolgimento di agenti esterni che sarebbero individuabili nella Francia (a cui Addis Abeba si sarebbe rivolta per potenziare le sue forze armate) ma soprattutto negli Emirati Arabi Uniti, tendenzialmente filo-etiopici e filo-eritrei, e nell’Egitto, che è in contrasto da anni con Addis Abeba a causa del controverso progetto etiopico dell’imponente diga GERD sul Nilo Azzurro, ormai completa, che ne minaccia l’approvvigionamento idrico.

Già il 15 novembre il portavoce tigrino Getachew Rida lanciava la prima accusa rivolta agli Emirati Arabi Uniti di aiutare gli etiopi con propri droni di fabbricazione cinese Wing Loong 2 di base ad Assab, in Eritrea.

Il 19 novembre l’ambasciatore etiopico ad Abu Dhabi, Suleiman Dedefo, incontrava il ministro emiratino alla Cooperazione Internazionale, Reem al-Hashimy, assicurandogli che la campagna militare sarebbe finita “al più presto possibile”. Il ruolo economico degli Emirati Arabi in Etiopia è in costante crescita e si stima che ci siano almeno 92 grandi progetti d’investimento emiratini nel paese africano. Dal 2017 al 2018 l’export emiratino in Etiopia è quasi raddoppiato, passando da 108 a 200 milioni di dollari.

La posizione dell’Egitto in questa crisi potrebbe non essere così perentoria, poiché il Cairo ha tutto l’interesse a evitare di ritrovarsi su un fronte opposto a quello degli Emirati, data la comune posizione antiturca, specie riguardo al teatro della Libia, dove entrambi i paesi appoggiano la Cirenaica del generale Khalifa Haftar.

Il 18 novembre il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, ha ricevuto al Cairo il collega eritreo Othman Saleh e il consigliere di Afewerki, Yamani Jabr Ab, per un consulto sulla crisi nel Tigrè. Inoltre il generale egiziano Hatem Bashat, già sottosegretario all’intelligence e poi membro del comitato parlamentare agli Affari Africani, ha dichiarato il 25 novembre al giornale Al-Monitor che le relazioni Egitto-Emirati convergono fra loro nel comune intento di arginare l’asse Turchia-Qatar, che non solo sostiene la Fratellanza Musulmana, spina nel fianco del Cairo, ma che si fa sempre più largo anche nel Corno d’Africa a causa dell’attività militare turca in Somalia, dove dal 2017 è aperta una base a Mogadiscio (nella foto sotto).

Bashat ha spiegato con equilibrio: “Il supporto degli EAU al regime etiopico non è indirizzato solo a creare una zona d’influenza in Africa, ma cerca anche di preservare i propri interessi in Etiopia. L’Egitto è presente in Africa e si accorderà con l’Etiopia in un modo che si adatti ai suoi interessi. Cercherà di giocare varie carte, inclusa l’Eritrea, per porre sotto pressione l’Etiopia, in quanto l’Eritrea sta giocando un grande ruolo nel conflitto interno etiopico”.

Il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi, deve però porre sul piatto della bilancia anche la delicata questione della diga etiope sul Nilo. Questo lo ha spinto a rafforzare l’assertività del suo paese verso Sud in maniera non troppo diversa da quanto faceva nel 1860 avanti Cristo il faraone Sesostri III, che pose una fortezza e cippi di confine nella Nubia, alla seconda cateratta del Nilo.

Così, ben 3880 anni più tardi, dal 13 al 26 novembre 2020 le aeronautiche di Egitto e Sudan hanno dato vita a un’esercitazione congiunta battezzata “Aquile del Nilo” e che ha visto la partecipazione di aerei da caccia F-16 e Mig-29 ed elicotteri. E’ stata la prima grande esercitazione congiunta fra i due paesi, particolarmente importante poiché il Sudan si è liberato da poco più di un anno e mezzo, dall’11 aprile 2019, dal regime trentennale di Omar al-Bashir, che durava dal 1989.

Il nuovo governo di Khartum sta attualmente attraversando una fase di riallineamento internazionale, prendendo le distanze da Iran, Turchia e Qatar per avvicinarsi sempre più all’Egitto, agli stessi Emirati, alla Russia (che aprirà una base navale sul Mar Rosso, nei pressi di Port Sudan) e anche agli USA, tant’è che il Dipartimento di Stato di Washington ha tolto ufficialmente il 14 dicembre 2020 il Sudan dalla lista nera dei paesi sponsor del terrorismo, in cui era inserito dal 1993.

Il governo sudanese deve del resto risolvere pacificamente con gli egiziani una disputa di confine sull’area detta “triangolo di Halayeb”, ma ha pure una contesa con l’Etiopia nel “triangolo di Fashqa”. Il 28 novembre il presidente egiziano al-Sisi si è inoltre recato a Juba, capitale del Sud Sudan staccatosi dal Sudan nel 2011, e lì non ha incontrato solo il presidente della giovane nazione, Salva Kiir, ma anche il capo stesso dei ribelli tigrini, Gebremichael, il che ha spinto Addis Abeba ad espellere diplomatici sud-sudanesi per rappresaglia.

I contatti fra al-Sisi e i tigrini fanno sospettare un possibile sostegno egiziano al TPLF con forniture di armi e altro materiale attraverso la frontiera di un compiacente Sudan. L’ipotesi parrebbe in apparenza contraddetta dal fatto che il Sudan cerca, almeno ufficialmente, di restare in rapporti cordiali con l’Etiopia. Per la verità i sudanesi hanno mobilitato le loro truppe sul confine etiopico-tigrino occupando, secondo un resoconto del 5 dicembre, alcuni territori agricoli presso Berkat Norain, contesi da decenni fra i due paesi e lasciati sguarniti nelle ultime settimane dalle truppe etiopiche dirottate contro il TPLF.

Il 13 dicembre il primo ministro sudanese Abdalla Hamdok si è recato in visita ad Addis Abeba, dove ha incontrato Abiy Ahmed Alì parlando della stabilità regionale e sentendosi dire che “il Tigrè è pacificato”. Ma può darsi che non tutto sia filato liscio, se è vero che la permanenza di Hamdok è durata solo “poche ore anziché i due giorni previsti”.

Il potenziale casus belli fra Egitto ed Etiopia, possibile incentivo per il Cairo in fatto di aiuti ai ribelli tigrini, resta la colossale diga che l’Etiopia ha iniziato a costruire dal 2011 sul Nilo Azzurro, il ramo orientale del maggior fiume africano che assicura la maggior parte, almeno il 60%, della portata idrica che arriva in Egitto.

La diga della discordia

La diga, è stata battezzata in inglese GERD, ovvero Grand Ethiopian Renaissance Dam, dovendo segnare nelle intenzioni degli etiopi il “Rinascimento” della loro nazione un tempo potente e temuta. E’ ormai quasi ultimata, nella sua lunghezza di 1780 metri e altezza di 155 metri, la maggiore dell’Africa.

E’ costata in totale ben 4,7 miliardi di dollari e una volta in funzione fornirà all’Etiopia ben 6450 MegaWatt di energia elettrica, ma la realizzazione del relativo bacino di riserva necessario ad assicurare la continuità del moto alle turbine, un bacino stimato in 74 miliardi di metri cubi, comporterà una drastica riduzione del volume idrico a valle dello sbarramento.

La creazione in Etiopia di una simile “banca” idrica permetterà inoltre di irrigare forse mezzo milione di ettari di terreno agricolo. Una benedizione per Addis Abeba, ma una catastrofe se vista dal Cairo, poichè l’Egitto dipende dal Nilo per il 90% del suo fabbisogno idrico, senza contare che la stessa diga egiziana di Assuan, operativa fin dal 1970, ha, pur segnando la modernizzazione del paese, già compromesso l’autosufficienza in termini di fertilità, impedendo al grosso del limo del Nilo di arrivare nelle aree più popolate del paese e costringendo alla massiccia importazione di concimi artificiali.

Nel 2015, sotto la pressione dell’Egitto e anche del Sudan, anch’esso preoccupato per la possibile diminuzione della portata d’acqua, venne concordata una “Dichiarazione di Principi” che stabiliva un primo paletto costruttivo. Poi, nell’ottobre 2019 gli egiziani, visto che non si compivano passi avanti, si appellarono all’articolo 10 della suddetta Dichiarazione per richiedere l’intervento di mediatori internazionali.

Così fra il 6 novembre 2019 e il 28 febbraio 2020 gli Stati Uniti d’America e la Banca Mondiale hanno presieduto una serie di colloqui fra i tre paesi, senza tuttavia sensibili passi avanti. Un primo riempimento parziale del bacino è iniziato il 21 luglio, nonostante la mancanza di un accordo con le altre nazioni fluviali che insistono su impegni precisi etiopi in fatto di gradualità del riempimento.

Un vertice presieduto il 22 luglio dall’Unione Africana non ha sortito effetti e parimenti inconcludente è stato un ulteriore round di colloqui fra Egitto, Etiopia e Sudan iniziato il 19 novembre.

Del resto il ministro alle Risorse Idriche egiziano, Mohamed Abdel-Atti, aveva già da ottobre puntualizzato che “l’Etiopia è responsabile per il fallimento del raggiungimento di un accordo globale sulla diga”. Gli etiopi non transigono dall’obbiettivo di iniziare da luglio 2021 la produzione di elettricità.

Il 5 dicembre il primo ministro sudanese Abdalla Hamdok ha cercato di smorzare la tensione asserendo che “Egitto, Etiopia e Sudan sono ormai al 90% d’accordo sulla questione della GERD”, ma in realtà Addis Abeba resta contraria a un accordo vincolante sulla gestione delle risorse idriche del Nilo Azzurro

Il 9 dicembre 2020 l’ambasciatore etiope in Egitto, Markos Tekle, ha escluso la possibilità di un conflitto armato internazionale causato dalla diga: “Non possiamo risolvere la questione con la forza, ma solo con la cooperazione. Abbiamo sei mesi di tempo e possiamo raggiungere un accordo in questi sei mesi”.

A limitare i rischi di una espansione del conflitto c’è comunque la volontà di Egitto ed Emirati Arabi Uniti di non rovinare una intesa reciproca che funziona in vari altri scacchieri a causa degli eventi etiopici.

Il 16 dicembre al-Sisi ha ricevuto al Cairo il principe ereditario emiratino Mohammed bin Zayed al-Nahyan, che è anche capo supremo delle forze armate emiratine, parlando con lui degli assetti del Medio Oriente e probabilmente anche del Corno d’Africa.

La comune alleanza contro Turchia e Qatar non sembra in discussione, ma entrambi hanno ribadito “gli sforzi per affrontare i rischi alla stabilità” e nella dichiarazione finale si legge: “Il presidente dell’Egitto conferma il suo impegno per la sicurezza del Golfo Persico come estensione della sicurezza nazionale egiziana e rigetta pratiche per destabilizzarla”.

Potrebbe significare, che, fra le righe, gli egiziani non interferiranno nelle vicende etiopiche, ma chiedendo probabilmente in cambio che l’influenza emiratina su Addis Abeba si esplichi portando alla moderazione del funzionamento della diga sul Nilo.

Il rischio di balcanizzazione dell’Etiopia

Sullo sfondo di tutte queste tensioni, interne e internazionali, suscita preoccupazione l’ipotesi di una possibile, graduale ma inesorabile, “balcanizzazione” dell’Etiopia, non diversamente da quanto accaduto nella ex-Jugoslavia. In effetti l’Etiopia è una vera Babele di lingue e popoli, come ogni stato erede di un antico impero.

Gli oltre 110 milioni di abitanti sono letteralmente “frantumati” in 86 gruppi etnici, fra i quali solo pochi vantano un peso demografico apprezzabile. Le stirpi di maggior spessore demografico, sono almeno cinque, anzitutto quella degli Oromo, sul 34%. Poi gli Amhara al 27 %, i Somali e i Tigrini sul 6% ciascuno e i Sidama al 4 %.

Ci sono poi altri otto popoli la cui consistenza singola varia fra l’1% e il 2,5%, in ordine decrescente Gurage, Welayta, Hadiya, Afar, Gamo, Gedeo, Silte, Kafficho.

Ma le restanti 73 etnie e tribù contano ciascuna per meno dell’1%, talvolta perfino meno dello 0,1%. A parte le moderne vicende degli ultimi decenni, i tigrini hanno sempre rivendicato con orgoglio il loro ruolo di iniziatori della storia etiopica propriamente detta, dato che fu la loro città santa Axum l’epicentro dell’omonimo Regno di Axum, documentato a partire dal I secolo dopo Cristo, quando già figurava in rapporti commerciali con l’Egitto allora parte dell’Impero Romano, e durato fino al X secolo dopo Cristo.

Nel frattempo, già dal IV secolo, e precisamente dal 325, il sovrano tigrino Ezana si era convertito al cristianesimo, facendo del regno il secondo stato al mondo ad adottare ufficialmente la fede in Cristo, dopo l’Armenia nel 301 e oltre mezzo secolo prima dell’Impero Romano, in cui solo nel 380 l’imperatore Teodosio compì un simile passo.

Con la civiltà di Axum, quindi, il Tigrè fece in sostanza da matrice storica della cultura etiopica come poi prese forma nei secoli seguenti attorno all’idea di una monarchia devota a un clero cristiano nella variante copta affine a quella egiziana.

Ciò che traspare è oggi la fragilità intrinseca di uno stato che potrebbe essere considerato un corrispettivo moderno di antichi imperi multinazionali. Come poteva essere, per esempio, l’Impero Austroungarico nella fase di risveglio delle nazionalità, a partire grossomodo dal compromesso del 1867 fra l’elemento austro-tedesco e l’elemento ungherese, su basi paritarie fra loro, con l’elemento slavo lasciato in subordine.

Nel 1914 l’assassinio a Sarajevo dell’erede designato dell’imperatore Francesco Giuseppe, l’arciduca Francesco Ferdinando d’Asburgo, e di sua moglie Sofia Chotek, slava, impedì quella parificazione etnica che l’erede aveva in mente e oltre a fare da scintilla alla Prima Guerra Mondiale fece scattare il conto alla rovescia della frantumazione dell’impero, verificatasi poi nell’autunno 1918 quando ancora le armate asburgiche stavano combattendo. Forse l’Etiopia, è in una fase altrettanto delicata e pericolosa, come fosse un “Impero Austroungarico” d’Africa a cui è rimasto poco tempo per risolvere problemi interetnici accumulatisi nei secoli.

Gioverà ricordare che, anche se in questi ultimi mesi è stata la questione tigrina a dominare la scena, poco felici sono anche gli equilibri fra Amhara e Oromo, tenuto conto che questi ultimi sono la nazionalità di maggior rilevanza relativa e che, nonostante il premier Ahmed Alì sia di tale ascendenza, e nonostante la stessa Addis Abeba sorga in Oromia, si sentono oppressi, tanto che presso di loro sta crescendo la voglia di autonomia e indipendenza, specie fra i più giovani.

A rinfocolare proteste violente di questa etnia ha contribuito il 29 giugno 2020 l’omicidio, ancora irrisolto, di un famoso cantante e musicista Oromo impegnato per i diritti del suo popolo, il giovane Hachalu Hundessa, crivellato di colpi a soli 34 anni. Nelle settimane seguenti si sono verificati tafferugli che hanno causato almeno 230 morti.

Alla fine del 2020, approfittando del fatto che l’attenzione del governo è rivolta soprattutto al Tigrè, gli indipendentisti Oromo sembrano prepararsi a rialzare la testa, pur considerando i tigrini come una sorta di alleati per circostanza, ma senza nel profondo condividerne le ragioni, essendo stati a loro volta potenti in passato.

Miliziani tigrini del TPLF

In particolare, un illuminante reportage uscito il 15 dicembre sul periodico tedesco Der Spiegel riporta un’intervista telefonica a un giovane esponente, tale Falma, del movimento autonomista Qeerroo attivo in Oromia. All’inizio il reporter tedesco Fritz Schaap avrebbe dovuto incontrare di persona Falma nella città di Shashemene, a sud di Addis Abeba, ma, a suo dire, l’agenzia governativa etiope che accredita i giornalisti stranieri, la Ethiopian Broadcasting Authority, gli ha fatto capire che era tenuto sotto controllo e gli ha in pratica ordinato di rientrare alla capitale.

Scrive Schaap: “L’interprete sembra preoccupato. Forse i nostri telefoni sono monitorati, o l’agenzia ha informatori? Chi lo sa?”. Il reporter è riuscito però a parlare brevemente per telefono con l’esponente Oromo, il quale gli ha confermato che non è solo il Tigrè in una situazione d’emergenza, con il governo che usa il pugno duro. “Tutti hanno paura. Ci sono stati molti arresti e le forze di sicurezza hanno ordinato di sparare sulle persone che tentano di protestare”.

A Shashemene, in effetti, ci sarebbero case bruciate, finestre sfondate e resti di autoveicoli distrutti, segni di rivolta serpeggiante. Sembrano lontani i tempi in cui gli Oromo avevano festeggiato due anni fa l’ascesa a primo ministro di Abiy Ahmed, uno di loro che però ha presto deluso le aspettative, macinato dal meccanismo di un’Etiopia monolitica in cui conta solo l’apparato statale. Ancora Falma ha esternato al giornalista germanico: “La guerra nel Tigrè è un dono di Dio. Le milizie dovrebbero andare avanti e uccidersi da sé, sia le truppe di Abiy, sia i tigrini. Sono entrambi nemici degli Oromo, dovrebbero morire tutti”.

La questione islamica e qualche valutazione

Fra chi considera molto probabile il perdurare e, anzi, l’estendersi della crisi etiopico-tigrina, da locale a regionale, c’è un esperto delle vicende (sia storiche, sia attuali) del Corno d’Africa, l’ufficiale in congedo dell’Esercito Italiano (carrista) Vincenzo Meleca, autore di libri fra cui “Italiani in Africa Orientale” e collaboratore del sito web specializzato il cornodafrica.com. Interpellato direttamente, ci ha spiegato: “Quanto accaduto nelle ultime settimane in Etiopia ed Eritrea, col tentativo fallito del TPLF di mantenere la grande autonomia del Tigrè (riconosciuta dagli accordi post-cacciata del DERG e di Menghistu), l’intervento delle truppe etiopiche, il loro sostegno – quantomeno a livello sanitario e logistico, non risulta provato quello militare- da parte delle autorità eritree e i ripetuti attacchi di razzi o missili nei dintorni di Asmara può determinare profonde conseguenze in Etiopia, in Eritrea e in alcuni paesi confinanti”.

Miliziani tigrini del TPLF

E prosegue: “Se militarmente Addis Abeba è riuscita a sconfiggere sul campo le forze del TPLF è del tutto probabile che ci si debba attendere un lungo periodo di instabilità nel Tigrè per l’inevitabile guerra di guerriglia che si è già aperta. E non è difficile prevedere che si aggiungeranno episodi di attentati ad obiettivi politici e militari al di fuori dello stesso Tigrè, sia in Etiopia, sia in Eritrea.

L’unico dubbio è se le giovani generazioni di tigrini avranno ancora le capacità di resistenza dei loro padri e nonni, che combatterono per oltre 20 anni le truppe etiopiche di Menghistu, nemico temibile supportato all’epoca da militari cubani e, come organizzazione logistica e addestrativa, da consiglieri militari tedesco-orientali e sovietici”.

Meleca sottolinea inoltre un lato della vicenda che è stato assai poco affrontato in queste settimane, ma che può rivelarsi fondamentale nel condizionare gli equilibri dell’area oggi e negli anni a venire: “Molti commentatori hanno trascurato di considerare l’aspetto religioso del conflitto: la popolazione del Tigrè è per il 95% cristiana copta, mentre nel resto dell’Etiopia gli islamici, in questi ultimi anni, sono arrivati a rappresentare il 40-50% della popolazione, con tendenza ad aumentare per l’intervento economico di alcuni Paesi arabi, Arabia Saudita ed EAU in testa, che finanziano moschee ed elargiscono aiuti.

Non è improbabile che il Tigrè, rifiutando il disegno del premier etiopico Abiy Ahmed Ali di un accentramento dei poteri nelle mani del governo nazionale a scapito di quelli regionali, abbia anche visto il rischio di perdere la propria identità e le proprie tradizioni religiose”.

In effetti, i più recenti dati ufficiali risalgono al censimento governativo del 2007, secondo cui solo il 43,5 % della popolazione sarebbe di fede cristiano-copta, tallonata da un 33,9% di musulmani, mentre un altro 18,6% aderirebbe alle chiese protestanti e il restante 4% raccoglierebbe animisti, cattolici e altri culti. Già il fatto che una delle caratteristiche più peculiari dell’Etiopia storica, cioè la fede cristiana-copta, sia tipica ormai di meno di metà della popolazione totale la dice lunga sui fattori di destabilizzazione.

In più, è forse da verificare la saldezza delle conversioni alle chiese protestanti, che potrebbero essere troppo recenti e condizionate al ricevimento di aiuti umanitari dall’estero. Sotto tale aspetto, non dovrebbe stupire se negli ultimi 13 anni, come molti sostengono, la concorrenza del proselitismo islamico, finanziato dagli stati del Golfo Persico possa aver fatto crescere al 40-50% l’osservanza maomettana.

Significherebbe che, in sordina e in barba ai dati ufficiali, l’Islam potrebbe aver già compiuto, oppure accingersi a compiere entro pochi anni, uno storico sorpasso sulla Chiesa copta divenendo la prima religione del paese.

E facendo temere, in caso di derive estremistiche di tipo talebano, per il patrimonio di opere d’arte e monumenti accumulatosi all’insegna della croce. Certo, si tratta per ora solo di illazioni e sospetti, su cui però il governo di Addis Abeba ha tutto l’interesse a non voler far luce per preservare quel poco di stabilità che ancora rimane. Per ora, sembra certo solo che le etnie a prevalenza islamica siano la minoranza somala e gli Afar, mentre fra gli Oromo i musulmani sarebbero poco meno della metà.

Miliziani tigrini del TPLF

Per il momento, Meleca è comunque preoccupato non tanto dalla tenuta generale dello stato unitario, quanto dall’intromissione delle nazioni circostanti: “Quanto a conseguenze interne all’Etiopia, non credo che per ora vi siano tentativi di secessione da parte di altre regioni, anche se nel tempo quelle dell’Afar e del Somali potrebbero esserne tentate. E’ vero però che l’Afar è una regione troppo povera, arida, economicamente depressa. Non c’è acqua, non c’è nulla. Non è invece da trascurare l’eventualità di interventi esterni.

Da un lato i Paesi arabi (le petro-monarchie del Golfo Persico, n.d.r.) hanno tutto l’interesse a sostenere Abiy, dall’altro l’Egitto ha interesse a tenere sotto scacco il governo etiopico per la questione legata alla Grand Ethiopian Renaissance Dam e ai rischi che l’inaridimento del Nilo comporterebbe per l’economia egiziana e, forse, anche sudanese”.

In senso più ampio, è la stabilità del Corno d’Africa che ne avrà a soffrire, soprattutto nella vicina Somalia: “L’Etiopia ha in tutta fretta ritirato gran parte delle sue truppe inserite nell’AMISOM, la forza multinazionale che sostiene il traballante governo locale, per utilizzarle all’interno del proprio territorio se non proprio in Tigrè, visto il loro grado di addestramento e l’esperienza maturata contro gli Al Shabab. L’indebolimento di AMISOM consentirà in tutta evidenza agli integralisti islamici di rialzare la testa e, magari, riprendere a destabilizzare il governo federale di Mogadiscio, guidato dal premier Ali Khayre”.

Meleca conclude l’ampio commento rilasciato ad Analisi Difesa focalizzando l’attenzione sulle possibili ripercussioni sul regime autoritario dell’Eritrea, dato il suo sostegno all’Etiopia contro i tigrini.

“Credo che l’Eritrea dovrà affrontare tre tipi di problemi. Anzitutto l’infiltrazione di guerriglieri tigrini in cerca di salvezza dalle truppe etiopiche, con conseguente, possibile sconfinamento di queste ultime in territorio eritreo, sconfinamento probabilmente poco gradito alla popolazione eritrea. In secondo luogo, azioni di tipo terroristico contro obiettivi politici, militari e civili, in particolare i ponti, ma anche le poche e malfunzionanti centrali elettriche. Infine il probabile supporto ai tigrini degli oppositori all’attuale regime di Isaias Afeworki”.

Droni emiratini

In questo quadro complesso, un dettaglio interessante si è rivelato il “mistero” dell’impiego o meno di droni degli Emirati Arabi Uniti in appoggio alle truppe eritreo-etiopiche in Tigrè. Si tratterebbe di droni di fabbricazione cinese Wing Loong II (nella foto sotto) acquisiti dagli EAU nel 2017 e stanziati in Libia (Cirenaica) e a partire dal 2018 nella nuova base emiratina stabilita nella baia di Assab, proprio lì dove nel lontano 1882 era iniziata l’avventura coloniale dell’Italia nel Corno d’Africa.

Non è noto il numero preciso dei droni emiratini lì schierati, ma foto satellitari hanno mostrato sulla pista di Assab almeno tre hangar dedicati a tali velivoli. Chiaramente non esistono prove di un loro effettivo impiego contro le milizie tigrine, ma l’ipotesi è plausibile. Prodotto dalla fabbrica aeronautica Chengdu, il Wing Loong II fu presentato nel 2017 al salone aerospaziale di Dubai e gli EAU sono stati il primo acquirente estero di questo ordigno cinese di tutto rispetto, tanto da impiegarlo anche in Libia contro le forze di Tripoli. Lungo 11 metri e con un’apertura alare di ben 20 metri, raggiunge una velocità massima di 370 km/h e una quota di tangenza di 9900 metri, con un’autonomia prevista in 32 ore, che gli permettono lunghi pattugliamenti di “zone calde”, sia per vigilanza, sia per ricognizione armata al primo segno ostile.

E’ un velivolo che ben si adatta all’impiego contro avversari che non dispongano di una forza aerea da combattimento, come appunto le milizie tigrine, sebbene il velivolo sia vulnerabile ai missili antiaerei.

L’armamento, variabile fra bombe non guidate e missili, può essere trasportato agganciato a un totale di sei piloni subalari. Addis Abeba nega che droni degli Emirati siano intervenuti nella lotta, come invece sostengono fonti del TPLF. Analisti come Wim Zwijnenburg dell’istituto PAX, sono cauti e ritengono che non ci sia evidenza sicura del loro uso. Ma ammette che la notizia sarebbe preoccupante: “Usare droni abbasserà la soglia dell’uso di forza letale nelle aree disputate e in quei tipi di guerre-ombra nelle cui aree non abbiamo accesso. E dove è difficile controllare la realtà dei fatti”.

La questione dei droni emiratini richiama comunque l’attenzione sull’importanza della base eritrea di Assab per gli equilibri della regione. Lì infatti dal 2015, dall’inizio della guerra aperta in Yemen fra gli sciiti Huthi e l’alleanza fra Arabia Saudita ed Emirati, hanno messo sempre più salde radici le forze di Riad e Abu Dhabi.

L’evento coincise con una capriola diplomatica dell’Eritrea che fino ad allora era andata d’accordo col Qatar, tanto da ospitare alcune sue truppe al confine con Gibuti. Proprio pochi mesi dopo che era iniziato l’intervento saudita in Yemen, nel maggio 2015, Gibuti sfrattò dal suo territorio basi saudito-emiratine, spingendo le due potenze petrolifere a cercare nuovi punti di appoggio in Eritrea, al che questa ruppe col Qatar.

Così venne stipulato un accordo di affitto trentennale del porto di Assab, con la clausola di poterlo utilizzare anche per unità militari dei due paesi. Idem, un affitto dell’aeroporto di Assab, prospiciente il porto e dotato dal 2016 di una pista ingrandita, fino a 3,5 km, per poter accogliere anche aerei da trasporto militare pesante come i C-17. Peraltro, la compagnia emiratina National Marine Dredging Company ha anche realizzato nello stesso periodo un grande sbancamento nel tratto di costa davanti all’aeroporto creando un approdo diretto marittimo alla pista, in aggiunta al preesistente porto di Assab.

Le foto satellitari degli ultimi tre-quattro anni hanno mostrato una crescente presenza militare emiratina ad Assab, tanto che, oltre ai droni Wing Loong sono stati ripresi anche caccia Mirage 2000 e perfino carri da battaglia Leclerc, il che pone il problema anche di un possibile supporto terrestre ad Asmara, qualora la guerra tigrina dovesse degenerare portando l’Etiopia, e l’intera regione, a una conflagrazione generale nell’area.