A Washington un giro di boa pieno di ombre

‘occupazione del Campidoglio da parte di centinaia di sostenitori del presidente uscente degli Stati Uniti, Donald Trump, è stato in sé un episodio limitato, ma simbolicamente prorompente. Ha “gelato” gli alleati mostrando quanto gli stessi Stati Uniti, che dovrebbero essere la pietra angolare della NATO, possano essere intimamente instabili, con tutti i riflessi che ne conseguono sull’idea stessa di un Occidente unito attorno a un “faro” centrale.

E’ un nuovo preoccupante sintomo della crescente polarizzazione della lotta politica interna e della spaccatura della società americana, sempre in bilico fra tradizionalismo e progressismo liberal alla “Black Lives Matter”, con annessi gli eccessi di entrambe le fazioni. La prima potenza militare e nucleare del mondo si riscopre dunque tanto fragile da far scomodare il paragone con una “repubblica delle banane”. Si sgretola così la maschera da “poliziotto del mondo”, sedicente “maestro” di diritti umani, che da decenni copre le iniziative militari e geopolitiche statunitensi, in realtà volte ai propri interessi nazionali.

Uno shock storico

Le scene a cui abbiamo assistito il 6 gennaio 2021 a Washington, capitale della maggiore potenza del globo, le si sarebbe potute facilmente concepire in un romanzo o in un film di fantapolitica. E invece sono divenute realtà, a riprova del fatto che, nell’eterno distendersi della trama della Storia, ci si può aspettare veramente di tutto. Chi avrebbe potuto mai immaginare che il Campidoglio, sede dei due rami del Congresso USA, potesse essere occupato con la violenza da un gruppo organizzato di centinaia di persone, quando l’unica volta in cui ciò era accaduto era stato oltre due secoli fa?

Era il 24 agosto 1814 e gli Stati Uniti si trovavano, per la seconda volta in quarant’anni, in guerra contro gli ex-padroni inglesi. Quel giorno i soldati britannici arrivarono alla capitale statunitense e non solo s’impossessarono del Campidoglio, ma gli diedero anche fuoco.

Teoricamente, una nuova eventualità del genere avrebbe potuto verificarsi solo nel 1861, quando, nei primi mesi della guerra di secessione, l’esercito della Confederazione sudista puntava verso Nord avanzando dalla Virginia riuscendo a battere i nordisti in varie battaglie come quella di Bull Run.

In quei giorni il presidente Abramo Lincoln temeva davvero che le “giacche grige” potessero arrivare alla capitale unionista, tuttavia il Nord ribaltò poi i pronostici. Finita nel 1865 la guerra civile e consolidati rapporti favorevoli con i britannici e il vicino Canada, per oltre un secolo l’idea di una violenza devastatrice nel cuore della democrazia americana venne semplicemente rimossa.

Quale esercito straniero sarebbe potuto sbarcare sulle coste USA, con due guerre mondiali vinte e lo scudo della deterrenza atomica? Una possibilità “asimmetrica” iniziò a essere sussurrata con l’emergere della minaccia del terrorismo islamico, dapprima nel 1993 con la sparatoria di fronte alla sede della CIA di Langley e il camion-bomba nei parcheggi sotterranei del World Trade Center di New York.

E più ancora dall’11 settembre 2001, con i dirottamenti kamikaze di Al Qaeda di tre aerei civili schiantatisi contro le due torri del WTC e contro il Pentagono. Si ricorderà che un quarto aereo, il volo United Airlines 93, si sarebbe dovuto schiantare proprio sul Campidoglio, se non fosse precipitato, per una rivolta dei passeggeri ostaggi (o l’intervento di un caccia intercettore?), nelle campagne della Pennsylvania.

La possibilità di attacchi terroristici al Campidoglio, oppure ad altri edifici istituzionali americani, allora come oggi, rientra nella pletora di conseguenze che l’esercitare un’egemonia mondiale comporta per gli Stati Uniti, cioè il fatto di avere (oggi, e prevedibilmente anche in futuro) una folta schiera di nemici esterni.

Ben diverso è il caso della violazione della sede del Congresso da parte di cittadini americani, con anche implicazioni di potenziale terrorismo interno, dato il ritrovamento di ordigni esplosivi artigianali. Il 6 gennaio 2021 è stato anzitutto un giorno tragico poiché i tafferugli, conditi di percosse e spari, hanno causato un totale di 5 morti, amaro sapore di una “guerra civile in miniatura”. Molto si è parlato della prima vittima segnalata, una donna che peraltro aveva prestato servizio nell’US Air Force, la 35enne Ashli Babbit, colpita al petto da un proiettile. Altre tre vittime fra i dimostranti, a seguito delle ferite, sono stati due uomini, Kevin Greeson e Benjamin Phillips, e un’altra donna, Rosanne Boyland.

L’8 gennaio è poi giunta notizia della morte in ospedale della quinta vittima, in tal caso uno degli agenti rimasti feriti, il veterano Brian Sicknick, già in condizioni gravi perchè colpito dai dimostranti con un pesante estintore. La bufera di polemiche sulle misure di sicurezza della Capitol Police, la polizia addetta alla sorveglianza del Congresso, ha portato, sempre l’8 gennaio, alle dimissioni del suo comandante Steven Sund. In effetti, come hanno testimoniato le numerose immagini dell’assalto, il 12 gennaio due agenti sono stati accusati di aver fraternizzato con gli insorti, scattando con loro foto selfie e indossando cappellini con lo slogan trumpiano “MAGA” (Make America Great Again).

La manifestazione era iniziata sotto lo slogan “stop the steal” lanciato dal presidente uscente Donald Trump, che fin dallo scorso novembre contesta a Joe Biden la vittoria alle elezioni presidenziali, accusandolo di aver “rubato” migliaia di voti.

Lo stesso Trump, a un certo punto aveva lanciato un appello via Twitter ai suoi sostenitori, la maggior parte dei quali affiliati a varie organizzazioni della destra repubblicana, chiedendo loro di “tornare a casa” dopo aver visto che la tensione aumentava e che la situazione rischiava di sfuggire di mano.

Nonostante il tardivo appello alla calma, i dimostranti hanno violato il tempio della democrazia americana, guidati simbolicamente da personaggi pittoreschi, come il sedicente “sciamano” Jake Angeli, seguace del gruppo cospirazionista QAnon, che recava in testa un colbacco con corna di bisonte. Gli Stati Uniti d’America hanno così subito un vero sfregio che potrebbe comprometterne a lungo la credibilità politica come epicentro di quello che una volta veniva chiamato “mondo libero”, rendendo questi fatti un potenziale spartiacque quasi quanto gli attentati di Al Qaeda dell’11 settembre 2001.

Una società lacerata

L’animosità con cui i sostenitori di Trump hanno occupato il Congresso non si può spiegare se non si considera quanto la società americana si sia sempre più lacerata negli ultimi anni, soprattutto lungo la “faglia” della profonda spaccatura fra tradizionalismo (religioso e non) tendenzialmente repubblicano e liberalismo di sinistra “dem” impostato sull’ideologismo “politically correct” a difesa di ogni minoranza. In particolare, gli animi sono risultati più esasperati del solito perchè l’appena concluso 2020 è stato per gli Stati Uniti un anno doppiamente difficile.

Alla disastrosa pandemia di Covid-19, che ha vanificato i risultati positivi per l’economia americana riconosciuti all’amministrazione Trump, si è aggiunta la spinosa questione delle proteste del movimento Black Lives Matter, spesso accompagnate anche da arbitrari saccheggi e vandalismi.

Se, per fare un raffronto col passato, la rivolta razziale del 1992 a Los Angeles, scatenata dall’assoluzione di poliziotti che avevano pestato brutalmente il tassista nero Rodney King, era stata limitata nel tempo e nello spazio, quando il 25 maggio 2020 si è verificato l’ennesimo abuso della polizia ai danni di un nero, in tal caso l’uccisione di George Floyd a Minneapolis, la protesta si è diffusa a macchia d’olio per mesi, segnando l’apice per il Black Lives Matter, che esiste dal 2013, ma che non aveva mai avuto fino allo scorso anno una forza d’attrazione così globale, anche fuori dai confini americani.

Non è un caso che queste proteste abbiano raggiunto dimensioni inaudite non solo grazie al tamtam su internet, ma anche perchè sono coincise con l’anno delle più cruciali elezioni presidenziali degli ultimi decenni, ponendosi apertamente contro un Trump che invece prendeva le difese della polizia statunitense, nella quale, peraltro, militano moltissimi neri e ispanici.

Il problema, in realtà, si è dimostrato ben più vasto delle mere regole d’ingaggio dei poliziotti nei confronti dei cittadini appartenenti a minoranze o fasce disagiate. Presto sono iniziati attacchi vandalici a statue e monumenti espressione di un’eredità storica considerata “scomoda” dal pensiero liberal di molti democratici.

Statue di ufficiali della defunta Confederazione del Sud, colpevoli di aver combattuto, 160 anni fa, per difendere uno stato razzista e schiavista. Ma anche statue, in genere, di personaggi dei secoli passati accusati secondo i canoni moderni di aver oppresso, schiavi “negri” (parola recentemente “maledetta” da certo pensiero nonostante in italiano non sia affatto offensiva), nativi pellerossa, popoli colonizzati.

Persino Cristoforo Colombo, il navigatore genovese che nel 1492 cambiò il mondo archiviando il Medioevo e dando inizio all’Età Moderna, è stato messo alla gogna, secoli dopo la sua morte, sulla base di concetti in realtà risibili in quanto anacronistici, non applicabili alla sua epoca. Sulla stessa base, si dovrebbe, ragionando per assurdo, demolire il Colosseo di Roma perchè duemila anni fa fu luogo di orribili abusi dei diritti umani, paragonabile ai lager nazisti o ai gulag e laogai comunisti.

Questo “quarantotto” si è innestato su preesistenti polemiche legate alla consolidata presenza, negli stati del Sud, ma non solo, della bandiera confederata dalla croce di Sant’Andrea.

Pur essendo un simbolo di identificazione popolare e folcloristica in sé non direttamente collegabile al razzismo, la bandiera confederata è stata negli ultimi anni considerata sempre più da una certa parte politica “simbolo d’odio” e si è arrivati al divieto di esporla pubblicamente in molte amministrazioni locali.

Caso più recente, il divieto emesso dallo Stato di New York il 15 dicembre 2020. E’ lecito chiedersi se la censura del nuovo “grande fratello”, il “politically correct” appunto, estenderà le sue grinfie perfino sul popolare telefilm “The Dukes of Hazzard”, prodotto fra il 1979 e il 1985 e replicato da quarant’anni anche sulle televisioni italiane col titolo “Hazzard”, innocente avventura di due cugini che sbeffeggiano il corrotto sindaco sgommando con la loro automobile che porta la bandiera confederata dipinta sul tetto ed è battezzata “Generale Lee” in onore del maggior condottiero del vecchio Sud, quel generale Robert Edward Lee che lottò fino allo stremo prima di arrendersi ad Appomattox il 9 aprile 1865 davanti al rivale nordista Ulysses Grant.

Sembrano facezie, ma non lo sono, perchè dietro la facciata degli eserciti e dei governi, ieri come oggi, ci sono prima di tutto popolazioni e famiglie con il loro bagaglio di culture, suggestioni, costumi, simboli, pathos, ethos. E in questo, l’America, gratta gratta la vernice del modernismo, potrebbe svelarsi poco diversa dall’Etiopia delle 86 etnie, ricchezza economica a parte.

Per singolare coincidenza, appena due giorni prima che scoppiasse il “caso Floyd”, il 23 maggio il New York Times cominciava già a scagliarsi contro l’onomastica “razzista” delle forze armate USA. “Le forze armate americane celebrano la supremazia bianca”, scriveva il giornale, constatando che una decina di basi militari negli USA sono intitolate a ufficiali confederati della guerra civile.

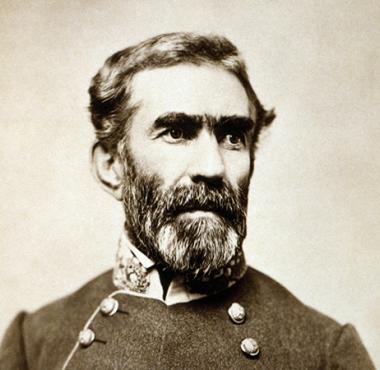

Il New York Times aggiungeva: “E’ tempo di rinominare queste basi in memoria di eroi americani, non di traditori razzisti”. Senza riflettere sul fatto che l’intitolazione rende onore alle qualità militari dei soggetti, indipendentemente dalla politica. Fra i principali esempi spicca Fort Bragg, nella Carolina del Nord, intitolata al generale sudista Braxton Bragg (nella foto sotto), che è tutt’oggi una delle maggiori basi militari del mondo, con 50.000 uomini di rinomati corpi speciali come il 18° Corpo Paracadutisti, il 75° Reggimento Ranger e il 1° Comando Special Forces. E fra altre basi c’è ovviamente anche Fort Lee, in Virginia, intitolata al già citato Robert E. Lee, che oggi ospita il Comando Supporto Combinato delle forze armate, nonché scuole di artiglieria e logistica.

Ebbene, proprio una norma per cambiare nome a queste basi è stata inserita nella legge di bilancio per le forze armate del 2021, il National Defense Authorization Act (NDAA) che stanzia per il nuovo anno 740 miliardi di dollari in favore del Pentagono.

Trump ha tentato il 23 dicembre 2020 di bloccare la legge ponendo il veto presidenziale, proprio contestando il revisionismo in fatto di onomastica militare, nonché il mancato inserimento di una norma che abolisca la sostanziale immunità dei colossi del web in relazione ai contenuti postati da terzi. Il veto è stato però superato dal Congresso il 1° gennaio 2021.

A parte il vecchio Sud, è un po’ tutta l’identità storica degli Stati Uniti a un bivio fra radici secolari e un reinventarsi a tavolino imposto da elitès e lobbies, che può urtare fortemente umori e mentalità di almeno metà della popolazione.

Basti pensare che nel giugno 2020 si è perfino decisa la rimozione dal Museo di Storia Naturale di New York di un gruppo statuario in bronzo che raffigura Theodore Roosevelt, presidente USA dal 1901 al 1909, a cavallo, accompagnato da un africano e un pellerossa appiedati come fossero dei servi. Le statue risalgono al 1925 e, anche in tal caso, si è voluto giudicarle da una prospettiva anacronistica.

Persino lo sport non è rimasto immune da questi subbugli, se si considerano i ricatti degli azionisti che hanno spinto squadre come i Washington Redskins di football e i Cleveland Indians di baseball a cambiare nome, supponendo che le parole “Redskins” e “Indians” offendano i nativi amerindi.

Fondamenta che tremano

Sembra insomma che la vera posta in gioco, inconfessabile, in America sia il significato stesso della colossale federazione e dei suoi delicati equilibri etnici e culturali. Già, quando si parla della società americana, diventa problematica una categorizzazione precisa, poiché, sul totale stimato oggi di circa 330 milioni di abitanti, i cittadini considerati “bianchi” nel senso più ampio del termine, cioè di razza caucasoide comprendente i discendenti di europei, ma anche mediterranei del Medio Oriente e “ispanici” dall’America Latina, supererebbero il 73%.

Se si considerano però i bianchi di sola origine europea, scendono al 61%, mentre gli afroamericani sono poco meno del 13%, ma molto concentrati nelle grandi città. Razza a parte, ci sono poi le variegate sfumature religiose, che si riflettono nelle concezioni di vita dei cittadini. Oltre il 48 % si dichiara cristiano protestante, categoria-simbolo della caratterizzazione del mondo WASP (White Anglo-Saxon Protestant, bianco anglosassone protestante) che ha fondato gli USA e culturalmente ancora tende a formarne l’ossatura basilare. I protestanti sono però frazionati in una congerie di chiese autonome, anche rivali fra loro, mentre la robusta minoranza cattolica, sul 22%, caratteristica di italoamericani, irlandesi e ispanici, è monolitica.

Fra altre minoranze, mentre il 26%, specie fra le nuove generazioni, afferma di non riconoscersi in un credo particolare, l’ebraismo conta per un 2% e l’Islam (in gran parte neri) per l’1%.E’ come se la società americana fosse formata, per così dire, da “succursali” di tutto il resto dell’umanità arrivate in Nordamerica nel corso di secoli di immigrazione, per somma sfortuna dei fieri nativi Irochesi, Sioux, Apache, eccetera.

Con una differenza fondamentale fra le immigrazioni dei secoli passati e quella odierna. In passato l’egemonia culturale WASP poteva più facilmente porsi come modello di “koinè” ai nuovi arrivati, non diversamente da come l’antico concetto di “civis romanus” contribuiva a tenere unito l’Impero Romano.

Oggi, internet, tivù satellitari e viaggi in aereo per mantenere i contatti famigliari, fanno sì che sempre più cittadini statunitensi sentano ancora più forti i legami con le terre d’origine (e lo stesso discorso vale per gli immigrati extraeuropei in Europa), considerandosi “americani” solo in relazione al meccanismo economico-finanziario che dà loro lavoro, e dollari. Ma per un’identità nazionale ci vuole molto di più.

Ed è facile capire come anche la questione del “muro” di confine col Messico, voluto da Trump, ma in pratica estensione di iniziative precedenti, sia diventata un terreno di scontro politico senza precedenti, con la solita sequela di accuse di razzismo al presidente uscente. Dimenticandosi però di dire che, a partire dagli anni Novanta, la costruzione di barriere col Messico è stata portata avanti alacremente anche dai quattro presidenti precedenti, tanto i repubblicani Bush, padre e figlio, quanto i democratici Clinton e Obama.

Se col passare del tempo venisse meno un minimo comun denominatore WASP, gli Stati Uniti potrebbero avere, gradualmente, seri problemi di compattezza interna, che inevitabilmente avrebbero riflessi anche sulla loro proiezione militare nel mondo. E il proporre una nuova “ideologia liberal” da parte soprattutto del Partito Democratico, per ovviare al problema e cercare di tenere insieme l’enorme paese potrebbe non essere sufficiente a evitare profonde spaccature.

Anche perchè potrebbe risultare, come già in effetti risulta, agli occhi di milioni di americani come un’imposizione dall’alto, quasi di tipo “giacobino”, da parte delle elites e dei grandi media. Il cittadino americano, per definizione “nato ribelle” fin dal 1776, potrebbe essere il meno adatto a sopportare un processo del genere, soprattutto nella vasta galassia dei piccoli e medi centri, lontani dalle metropoli, e nelle praterie e montagne del Midwest o della “Bible Belt”, la “cintura della Bibbia”.

Le elezioni del 3 novembre 2020 sono state quindi, come non mai, uno scontro fra opposti valori e forse è solo l’inizio di una tendenza che potrebbe accentuarsi. Se Trump si è impuntato così tanto sul denunciare il “furto di voti” da parte del rivale Joe Biden, lo ha quindi fatto perchè sicuro di avere dietro di sé decine di milioni di suoi elettori.

Non ci interessa qui disquisire sul futuro politico di Trump, se una sua eventuale ricandidatura nel 2024 sarà o no compromessa dagli eventi di questi giorni. Ciò che conta è fino a che punto queste tensioni interne agli Stati Uniti possano avere sviluppi “forti”, perfino violenti, alla luce dell’occupazione del Congresso, tali da pregiudicare, col tempo, il ruolo guida dell’America nella NATO e nel mondo. La situazione è potenzialmente esplosiva in una società in cui le armi sono diffuse fra la popolazione come in nessun’altra parte del mondo.

Ed è una società in cui, fin dagli albori degli USA, uno dei fondamenti è sempre stato, molto più che in Europa, un’idea di cittadino libero e autodeterminato, ma libero anche di armarsi, proprio per difendersi anche dagli abusi del suo stesso governo.

E’ chiaro che la percezione di un vero, o presunto, “abuso di potere” da parte dello stato federale nei confronti del popolo è molto soggettiva, ma qui si rientra nel campo delle singole opinioni e convinzioni. Che l’America pulluli di qualche milione di complottisti estremisti, convinti che la Costituzione sia minacciata da “poteri occulti” rappresentati, per esempio, da un asse fra le grandi banche e la burocrazia dell’ONU, può sembrare a prima vista un problema di mera sottocultura ed emarginazione sociale. Ma può diventare anche un problema geopolitico, nelle sue conseguenze a cascata, se questi milioni di “sciamani” col berretto cornuto hanno ciascuno un fucile d’assalto e un lanciagranate nel garage di casa, con tanto di munizioni.

E senza contare poi il grande rebus della stratificazione tra forze armate federali e locali. Spesso dimenticate, a fianco delle vere e proprie forze federali, c’è anche la cinquantina di Guardie Nazionali dei singoli stati, riunite, è vero, in una US National Guard che ufficialmente risponde al Pentagono e al presidente, ma solo in alcuni casi. Il totale delle forze di riservisti negli USA è di oltre 400.000 soldati e come noto è compresa anche una componente aerea, l’Air National Guard che dispone di circa 1000 velivoli. Le milizie riserviste possono essere mobilitate per svariati motivi: ordine pubblico, assistenza in caso di catastrofi naturali, insurrezioni.

E la legge americana precisa casi in cui è il presidente USA che può ordinare la mobilitazione della Guardia Nazionale, dal 2007 anche senza il consenso dei governatori. Ma in altri casi solo il governatore di uno stato può decidere di impiegare la Guardia Nazionale del suo territorio. Non si tratta, in sostanza, di uno strumento militare interamente federale, anzi, Washington giunse solo nel 1933 a porre un ancor oggi parziale controllo su milizie fino ad allora autonome dal potere federale e che esistevano, in forma primitiva, fin dall’epoca coloniale inglese.

Simbolo della Guardia Nazionale non poteva che essere la sagoma del “Minuteman” settecentesco, il volontario civile pronto ad armarsi “in un minuto” per uscire di casa a difendere il suo territorio, oltre, per inciso, a dare il nome all’omonima serie di missili ICBM. Oltre alla Guardia Nazionale ci sono inoltre altre “state defense forces”, ulteriori milizie che la maggior parte degli stati USA, non tutti, hanno creato e sono di loro esclusiva competenza.

A differenza delle Guardie Nazionali di ogni stato, le state defense forces non possono mai essere avocate dal governo federale e anche se si tratta solo, in media, di 1000 uomini per ogni stato, quasi solo organizzate in fanteria leggera, anche queste milizie moltiplicano la complessità militare interna degli Stati Uniti. Facendo risaltare come, a differenza dell’Europa, oltreoceano sia molto più sfumato il confine fra forze militari e popolazione civile, per l’intermediazione di riservisti e milizie locali, i cui elementi possono riflettere, teoricamente, eventuali contrapposizioni politiche fra centro federale e periferia dell’immenso paese.

Occidente orfano

Nel 1997 il celebre regista Joe Dante diresse un film grottesco intitolato “La seconda guerra civile americana”. Vi si ipotizzava, in tono satirico, il crescente contrasto fra gran parte della popolazione e il governo federale a causa dell’eccessiva apertura all’immigrazione dal Terzo Mondo, finchè il governatore dell’Idaho, in rotta con Washington, chiudeva i confini dello stato e iniziava a mobilitare la propria Guardia Nazionale, presto spalleggiato da Montana, Wyoming e altri stati. Lo scoppio del conflitto, poi, veniva scatenato dalle stesse forze federali dopo un serrato ultimatum. Era una fantasia cinematografica, che, sulla base degli sviluppi degli ultimi anni è forse meno lontana oggi dalla realtà di quanto non lo fosse nel 1997.

Forse è anche per questo che i governi europei, nonché il segretario della NATO Jens Stoltenberg, hanno fatto a gara a congratularsi con Joe Biden già entro il 7 novembre 2020, quando ancora le pesanti accuse di brogli da parte di Trump mettevano in dubbio la rapida risoluzione di una lotta politica senza esclusione di colpi.

Stoltenberg, in particolare, per esorcizzare l’inconfessabile paura di una pericolosa instabilità radicata nel pilastro dell’Occidente, dichiarava: “So che Joe Biden è un forte sostenitore della nostra Alleanza e non vedo l’ora di lavorare con lui. Una Nato forte è una buona cosa per il Nord America e l’Europa”. E sulla stessa lunghezza d’onda anche il leader britannico Boris Johnson, la tedesca Angela Merkel, il francese Emmanuel Macron e in genere tutti i leader occidentali, ansiosi di mettere il “cappello” sul dem. Non è solo questione di sperare in un presidente che, a differenza di Trump, non prema per far pagare di più gli europei per la propria difesa e non si faccia tentare da un disimpegno americano in Europa.

Sul piatto s’intuisce anche l’ansia di metter fine rapidamente alla spaccatura politica americana causata dalle presidenziali, e dagli annessi sommovimenti sociali, per non dover fare i conti con la difficile situazione di avere il capofila della propria alleanza preda di una crisi politica prolungata. Del tutto diversamente, ha ragionato invece il presidente russo Vladimir Putin.

Lo “zar” si è ben guardato dal complimentarsi subito con Biden, lasciando che si chiarisse nel corso di novembre e dell’inizio di dicembre il caos dei riconteggi elettorali. Solo il 15 dicembre 2020 Putin ha ufficialmente riconosciuto la vittoria di Biden, iniziando a lanciargli subito appelli alla “collaborazione” riferiti al disarmo e al trattato New START sulle armi nucleari strategiche, che scadrà fra poco, il 5 febbraio 2021, se la Casa Bianca non deciderà in extremis di rinnovarlo.

La crisi istituzionale che sembrava passata con la conferma della vittoria di Biden si è però ripresentata con prepotenza con l’irruzione dei facinorosi a Capitol Hill. Uno shock per tutte quelle nazioni, soprattutto dell’Europa Occidentale, che da oltre 70 anni guardano agli Stati Uniti d’America come a una bussola irrinunciabile.

Se gli Stati Uniti rischiano, col tempo di veder accrescere la conflittualità interna, che ne sarà della tenuta dell’alleanza atlantica, che fin dal 1949 è stata appunto garantita dalla potenza americana? Una crisi permanente degli USA al loro interno potrebbe, causare un collasso “dall’interno” della stessa aspirazione all’unità dell’Occidente, costringendo gli europei a “resettare” 75 anni circa di riferimenti politici e ideologici. E “resettare” l’America come punto di riferimento globale significa mettere in discussione, se non tutto, quasi tutto della politica internazionale dal 1945 a oggi.

Una svolta del genere sarebbe senza dubbio graduale, ma già i fatti di Washington sono il segnale di una tendenza, una china che potrebbe anche accelerare. Per gli europei sarebbe un po’ come riscoprirsi improvvisamente “orfani” di qualcuno che per decenni ha permesso al Vecchio Continente di svilupparsi economicamente sotto la protezione del maggior apparato militare del mondo, tanto da superare l’America in spese sociali e welfare proprio perchè la preminenza militare “yankee” ha fatto risparmiare agli altri governi occidentali un mucchio di soldi in armamenti.

Da un lato gli europei hanno, come sempre, bisogno dell’America, che di fatto è stata l’unica vera forza che, per il momento, li ha fatti uscire da un tunnel di guerre fratricide, oltre a impedire che la parte occidentale del continente venisse soggiogata dal blocco sovietico.

Ma dall’altro lato, la temono, anche per lo strapotere dei colossi americani del web che di fatto condizionano vite e opinioni di tutti. La preoccupazione per la democraticità o meno che dovrebbe promanare da oltreoceano è stata espressa dalla Germania a chiare lettere dopo che lo stesso Trump è stato zittito sul web per supposta istigazione dei fatti del Congresso.

L’11 gennaio il portavoce del governo tedesco Steffen Seibert ha dichiarato: “La cancelliera Angela Merkel ritiene problematico che sia stato bloccato in modo completo l’account Twitter di Donald Trump”.

Anche dalla Francia, il ministro dell’Economia Bruno Le Maire ha colto l’occasione per ricordare che “la regolazione dei giganti del web non può essere fatta dall’oligarchia digitale stessa”. Quindi, oltre al problema America si pone anche il parallelo problema della censura delle idee sul web, dato che tutti i colossi del settore hanno radici in Nordamerica.

Le prospettive sono inquietanti perchè ricorrere alla censura elettronica, o in genere alla criminalizzazione dell’avversario, contraddice di fatto quello spirito democratico che da decenni viene associato agli Stati Uniti. E ci riporta al timore che gli Stati Uniti siano in qualche modo tentati di forzare la mano in senso autoritario per impedire, in prospettiva, una eventuale disgregazione del loro tessuto sociale e politico.

In tutto ciò, non aiuta il nuovo, e inutile, impeachment voluto con pervicacia dalla “pasionaria dem”, la speaker della Camera Nancy Pelosi, a dispetto del più prudente Biden, che avrebbe preferito lasciar correre per cercare di riconciliare la nazione.

Invece, la messa in stato d’accusa votata il 13 gennaio dalla Camera USA, quando ormai mancava solo una settimana alla fine del mandato del miliardario, rischia davvero di mantenere alto il livello di risentimento in larghi strati del gigantesco paese.

Maidan alla rovescia

Se questa fosse l’evoluzione che si prospetta nei prossimi anni, come potrebbe essere giustificabile agli occhi delle opinioni pubbliche occidentali un’alleanza come la NATO intesa come alleanza delle democrazie? Per non parlare del rischio che un autoritarismo americano veicolato tramite le elites “politically correct” possa farsi strada anche in Europa per imporre una visione socio-politica comunque osteggiata da milioni di europei, per esempio in tema di immigrazione straniera.

Lo hanno ben capito i principali rivali degli Stati Uniti, fra cui, per citare solo i tre principali, Russia, Cina e Iran, che vedono con soddisfazione cadere l’immagine degli USA come “maestri di democrazia” per tutto il mondo. Sembrano dire che “il re è nudo”, vedendo andare in crisi il principale pretesto con cui gli americani hanno sempre coperto il perseguimento dei loro interessi geopolitici.

La credibilità dell’America come “gendarme” sembra ormai tramontata e anche l’imminente amministrazione democratica di Biden troverà molto difficile ricostruire il globalismo progressista (a parole!) di altri tempi. Per esempio, il viceambasciatore russo alle Nazioni Unite, Dimitry Polyansky, ha preso in giro gli USA fin dal 6 gennaio accostando l’occupazione del Congresso alle manifestazioni di piazza Maidan in Ucraina: “Immagini in stile Maidan stanno arrivando da Washington. Alcuni mi chiedono se qualcuno distribuirà crackers ai rivoltosi evocando Victoria Nuland. Ma ci sono scarse possibilità perchè non esiste un’ambasciata americana a Washington!”.

Il diplomatico russo si riferiva alle dimostrazioni di piazza (nella foto sotto), a Kiev, nel 2014, quando la diplomatica americana Nuland si mise a rifocillarli. Chiaro esempio di sostegno americano a una insurrezione a casa altrui, in quel caso utile a Washington perchè avrebbe sottratto l’Ucraina alla sfera d’influenza della Russia.

La Cina, dal canto suo, fa il paragone con Hong Kong, accostando le foto dei dimostranti della città semiautonoma con quelle dei dimostranti di Washington. I cinesi ironizzano sul fatto che i dimostranti cinesi vengono chiamati “eroi della democrazia” dagli americani, ma quando una dimostrazione non autorizzata accade a casa loro sono invariabilmente “delinquenti”.

Anche il presidente iraniano Hassan Rohani ne approfitta: “La democrazia americana è debole e fragile”, dice, accusando poi Trump di “aver rovinato le relazioni fra gli USA e il resto del mondo”. All’Iran, peraltro, fa particolarmente comodo questo incidente del Congresso, nel pieno della rinnovata crisi sul nucleare, dopo che ha ricominciato ad arricchire l’uranio al 20%.

Teheran peraltro sperare che un’America così scioccata e insicura, con l’avvento di Biden, sia ancora più malleabile circa un eventuale ritorno al patto del 2015, firmato da Obama di cui Biden era il vice, patto da cui Trump si è ritirato nel 2018. Ma questa, come si dice, è un’altra storia. Se vogliono ancora essere attore globale gli Stati Uniti dovranno sempre più essere guardinghi sul loro fronte interno.

Ma se lo faranno in modo sbagliato, criminalizzando o emarginando opinioni di una parte troppo vasta della loro popolazione, otterranno l’effetto contrario, dato lo storico intrecciarsi sul suolo americano di una aspirazione alla libertà, personale e locale, in contrapposizione al governo federale, e di una capillare diffusione delle armi, parte della vita quotidiana e simbolo dell’uomo libero ben più che in Europa.

Foto: Casa Bianca, AP, Twitter, AFP, New York Times e Stars and Stripes