Indo-Pacifico: le crisi negli arcipelaghi che fanno gola a Pechino

Le tensioni nell’Indo Pacifico si concentrano, grazie anche a poderosi schieramenti e scambi di dichiarazioni infuocate tra Pechino e i suoi sempre più numerosi competitors riuniti intorno agli USA, in alcuni visibili punti critici, come Taiwan, le isole Pescadores, le Senkaku/Diaoyu/ Diaoyutai, le isolette del Mar Cinese meridionale (Paracelso).

Ma il lungo, silenzioso occhio dei dirigenti cinesi è alla ricerca di altre opportunità di estendere la sua influenza e il suo quasi monopolio globale sulle terre rare e mostrare i muscoli sempre più lontano. Questo, appoggiandosi a situazioni specifiche e poco note al di fuori di quello scacchiere, ma con possibili, grandi, ripercussioni a livello planetario.

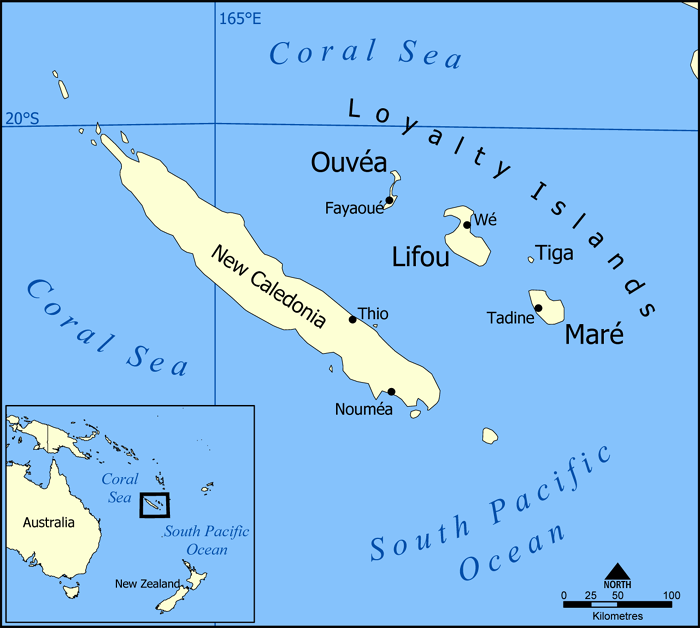

Basti pensare alla Nuova Caledonia/Kanak, Bougainville e Tonga. Si tratta di tre territori diversi, gruppi di piccoli arcipelaghi del Sud Pacifico. Non distanti, tutti accomunati da situazioni economiche e sociali difficili, con importanti risorse naturali e collocazioni strategiche, differenti statuti legali e una turbolenta storia politica.

Da un punto di vista generale, la spinta cinese verso quelle piccole isole, oltre a cercare di assorbire il controllo delle risorse minerarie (a cominciare dal sempre più prezioso nickel), sembra ripercorre i grandi temi dell’espansione nipponica nel XX secolo, cioè creare una vasta zona di sicurezza, assicurarsi il controllo delle risorse naturali e spezzare l’assedio, anche geografico delle diverse barriere che si frappongono fra Pechino e il libero accesso al Pacifico e mettere una seria ipoteca al controllo statunitense su quelle acque, incontrastato sin dalla fine del secondo conflitto mondiale.

La Nuova Caledonia

Cominciamo con una breve analisi e prospettive di situazione in Nuova Caledonia/Kanak. Territorio francese d’oltremare dal 1853 (e dal 1864 sino al 1924 è stato un lugubre bagno penale) è stata inclusa dal 1986 nell’elenco dei territori non autonomi da decolonizzare dall’ONU, e che come tale aveva diritto a scegliere se diventare indipendente o restare legata alla Francia.

La vicenda della Nuova Caledonia inizia molto tempo addietro quando un movimento indipendentista armato (di cui si diceva che Gheddafi fosse il lontano sostenitore e finanziatore, al pari di altri staterelli della regione come Kiribati) svolse diverse azioni contro le forze militari e di polizia (e i numerosi residenti) francesi.

Si arrivò a uno scontro decisivo nell’aprile 1987, i cui termini sono ancora poco chiari, ma si sa solo che fu pesantissimo per gli insorti. Dopo l’uso della forza si aprì la porta al dialogo e Parigi, con gli accordi di Palais Matignon nel 1988, accettò l’apertura alle istanze pacifiche delle popolazioni locali, che vivevano in difficili condizioni economiche e avviò programmi di sviluppo e integrazione economica e sociale dei locali, anche se il loro malcontento per una sostanziale marginalizzazione rispetto ai residenti di origine francese è rimasto assai vivo.

Gli accordi di Palais Matignon del 26 giugno 1988 prevedevano uno statuto transitorio di dieci anni che avrebbe portato a un processo referendario di autodeterminazione per i caledoniani (locali o francesi residenti) di votare a favore o contro l’indipendenza.

Nel 1998, allo scadere degli accordi di Palais Matignon vennero firmati quelli di Noumea (dal nome del capoluogo del territorio); accanto alla regolamentazione del processo elettorale venivano fatte concessioni di facciata come il nome Kanak, che poteva accompagnarsi a quello di Nuova Caledonia e l’uso semi ufficiale di una bandiera locale (con grande ira dei francesi metropolitani).

Gli accordi di Noumea avevano il progetto nascosto di fare uscire la Nuova Caledonia/Kanak, da parte dell’Assemblea Generale dell’ONU nella lista dei territori da decolonizzare (in fondo la Francia non ha mai veramente abbandonato il concetto gaullista dell’ONU, quale un ‘machin’, giocattolo).

Questo invece è fallito e dal 1986 il territorio è restato uno dei 17 territori del pianeta da decolonizzare, aspetto considerato un insulto dalla Francia che ha comunque cercato in tutti i modi di rinviare il referendum (anzi tre, di cui terzo definitivo e finale, secondo i termini dell’accordo di Noumea).

Tale è stata l’ostilità di Parigi che ha sempre preteso (e ovviamente ottenuto) che gli osservatori elettorali inviati dall’ONU fossero chiamati ‘esperti’ in quanto non c’era nulla di speciale da osservare come in altri referendum per l’indipendenza (sic). Il 12 dicembre, ancora e per la terza volta (le altre due erano state nel 2018 e nel 2020) vinse il No all’indipendenza e questa volta molto largamente: 96,5% dei voti, e 3,5% per il Sì.

Una vittoria schiacciante ma con una bassa adesione al voto. Su circa 185.000 elettori registrati, solo 80.000 si sono recati ai 307 seggi elettorali, ovvero il 43,88% di essi e questo per il boicottaggio da parte degli indipendentisti (che comunque controllano il governo locale, che tuttavia ha poco spazio essendo tutto quello che è importante nelle mani dell’Alto Commissario francese) che avevano invano chiesto di rinviare il voto a causa dell’impatto del COVID, molto pesante.

Bisogna ricordare che Parigi ha adottato regole strettissime per la registrazione del voto, che di fatto ha limitato la partecipazione ai referendum da parte delle popolazioni locali non residenti. Fine della storia? Certamente no. I problemi restano e i risultati del voto mostrano la spaccatura etnica del territorio francese, la prevalenza numerica dell’elemento locale e che potrebbe essere origine di futuri problemi (e intromissioni dall’esterno).

Parigi, in previsione del voto, in grande silenzio e rapidità’ ha inviato 1.300 gendarmi antisommossa con un centinaio di veicoli blindati tra cui i pochi disponibili VXB-170, in quanto molti altri sono stati inviati a Martinica e Guadaloupe, sconvolte recentemente da incidenti violentissimi, altro segno dell’inquietudine che attraversa i resti dell’impero francese.

Persino i reparti speciali della Gendarmeria, i GIGN, sono stati mobilitati nel caso si ripetessero i gravi incidenti dell’ottobre 2020. Ora dopo il solito noioso discorso di (auto) felicitazioni formulato con voce impostata, dove ha anche detto “La Francia è più bella perché la Nuova Caledonia ha deciso di restarci”, il Presidente Macron ha diverse opzioni di fronte a sé.

Di certo la Francia dovrà cercare di investire finanziariamente molto di più di quanto ha fatto finora per cercare di tagliare le unghie alla maggiore ragione di malcontento dei locali, le disuguaglianze economiche e sociali, migliorare i collegamenti regionali e con l’Esagono e mettere in sicurezza gli assetti minerari del territorio, che ne fanno uno snodo della economia del futuro: in altre parole che il nickel non finisca in mani cinesi, anche per interposta proprietà.

Tuttavia la scarsa partecipazione toglie indubbiamente legittimazione al voto anche se Parigi, con i risultati in mano, l’anno prossimo cercherà di far togliere la Nuova Caledonia/Kanak dalla lista dei territori da decolonizzare all’Assemblea Generale dell’ONU (e non è garantito che ci riesca).

Accanto a questo, Parigi, se vuole continuare ad essere considerato un attore della regione deve rinforzare la sua presenza militare, ridotta da anni ai minimi termini (per sottolineare l’importanza dell’arcipelago, durante il secondo conflitto mondiale, ospitava le più grandi installazioni militari statunitensi dello scacchiere del Sud Pacifico) e fare lo stesso con la Polinesia, anche essa inclusa nella lista dei territori da colonizzare da parte dell’Assemblea Generale dell’ONU 2013 (di nuovo con furiose reazioni da parte di Parigi) e caratterizzata dalla presenza di un movimento indipendentista locale che ha le medesime ragioni della Nuova Caledonia/Kanak.

Tutto fa pensare che il futuro francese nell’area non sia facilissimo, a cominciare dall’impegno finanziario che dovrà essere importante e prolungato.

Chi tira un sospiro di sollievo, sinora, sono i residenti francesi (che temevano, irragionevolmente di essere espulsi in caso di vittoria del movimento indipendentista) e i locali di Wallis e Futuna, due isolette unite al territorio che temevano di passare dalla sufficienza e dal paternalismo parigino a un neocolonialismo locale e che sono stati palesemente gli unici locali a votare contro l’opzione della indipendenza. Anche USA, Australia e Nuova Zelanda avevano seguito con attenzione la vicenda e temevano che l’indipendenza di un piccolo stato, poco popolato e ma con grandi ricchezze naturali avrebbe aperto la porta a un pericoloso rivale.

Si può comunque essere certi che Pechino continuerà a monitorare discretamente il contesto e se, se ne ripresenterà l’occasione, non se la farà sfuggire.

Bougainville

Un altro snodo difficile del sud Pacifico, è rappresentato dal futuro dell’isola di Bougainville (il cui nome deriva dall’ammiraglio francese Louis Antoine de Bougainville (nell’immagine qui sotto) che la raggiunse nel 1768), paradiso tropicale colonizzato e amministrato da tedeschi, australiani, giapponesi, americani e (ancora) australiani.

Il destino dell’isola è stato legato a quello della Papua Nuova Guinea, in quanto questo territorio, è stato prima come mandato della Lega delle Nazioni (1920-1941) e successivamente come territorio in amministrazione fiduciaria dell’ONU dal 1945 al 1975 (quando ha raggiunto l’indipendenza), sempre da parte dell’Australia.

Etnicamente la popolazione dell’isola è prossima a quello delle vicine Salomone (che come vedremo sta vivendo momenti difficili) che a quello della Papua Nuova Guinea.

I problemi sono emersi subito dopo la indipendenza della Papua Nuova Guinea. Poiché Bougainville è ricca di rame e oro, una grande miniera era stata fondata a Panguna nei primi anni ’70 da parte della Bougainville Copper Limited, una sussidiaria della grande multinazionale Rio Tinto.

Le controversie dei residenti regionali con l’azienda sugli impatti ambientali negativi, la mancata condivisione dei benefici finanziari e i cambiamenti sociali negativi portati dalla miniera hanno portato a un risveglio locale per un movimento secessionista che era stato sino ad allora dormiente (come si può osservare un filo rosso lega le richieste di Bougainville e Nuova Caledonia/Kanak).

Gli attivisti hanno proclamato l’indipendenza di Bougainville quale Repubblica delle Salomone del Nord nel 1975 e ancora nel 1988 ma entrambe le volte le forze governative hanno soppresso le forze locali, chiamatesi BRA (Bougainville Revolutionary Army).

La seconda insurrezione è’ stata particolarmente violenta e ha causato almeno 20.000 vittime (e l’impiego da parte della Papua Nuova Guinea dei ‘contractors’ della Sandline, viste le scadenti prove delle sue forze armate e di polizia) e si è conclusa con un accordo di pace che ha visto l’invio di una forza multinazionale di stabilizzazione a guida australiana (‘Operation Bel Isi’), la PMG (Peace Monitoring Group) che ha operato tra il 1998 e il 2003.

La PMG (e il succedaneo Peace Monitoring Team, che ha terminato la sua attività nel 2005) che vedeva personale, militare di polizia e civile proveniente da Australia, Nuova Zelanda, Fiji e Vanuatu, ha cooperato con una piccola e semisconosciuta missione civile dell’ONU, la UNPOB (UN Political Office in Bougainville) che operava per facilitare il dialogo e la consegna e la distruzione delle armi degli insorti (circa 2.000 di ogni tipo), rispettare le scadenze pre-elettorali concordate e, infine, a facilitare le elezioni stesse, ed è stata inizialmente diretta da un veterano dell’organizzazione, il norvegese Tor Stenbock.

L’UNPOB ha terminato la sua missione nel 2005 lasciando il posto alle normali attività di assistenza e aiuto economico e sociale dei ‘territori meno avanzati’ (come l’ONU chiama questi territori) con il programma di sviluppo UNDP come capofila.

L’aspetto politicamente rilevante dell’accordo del 1997 (che ha preparato la pace sul terreno) parti decidevano di tenere in futuro un referendum sull’indipendenza politica dell’isola che si sarebbe dotata di un governo regionale dotato di larga autonomia.

Il tutto sotto una attenta vigilanza australiana in quanto Canberra, viste la prossimità geografica e i grandi interessi economici dell’area è particolarmente interessata a ogni sviluppo nell’area.

Alla fine del 2019 si è tenuto un referendum sull’indipendenza non vincolante con il 98,31% di voti per l’indipendenza anziché per l’autonomia all’interno della Papua Nuova Guinea e, di conseguenza, la regione diventerà indipendente entro il 2027, con buona pace del concetto di referendum ‘non vincolante’.

Papua Nuova Guinea è così debole che ha poco da opporsi, anche vista la stragrande maggioranza in favore dell’indipendenza e Canberra non gradisce altre convulsioni nell’area.

In via di principio, le aspirazioni indipendentiste hanno sempre un occhio di riguardo e simpatia, almeno formalmente. In realtà la comunità internazionale le guarda con sospetto per i precedenti che possono creare altrove, balcanizzazione e destabilizzazione al seguito. Gli ultimi sviluppi sembrano comunque portare a una accelerazione del processo di indipendenza, che il governo regionale di Bougainville vuole sia effettiva quanto prima (l’ideale sarebbe anche prima del 2025).

L’Australia, in primis, la Nuova Zelanda, USA e Francia osservano con grande attenzione il processo, che dovrebbe essere pacifico (e al momento tutto lascia intendere che continui ad esserlo), ma che porterebbe sulla scena un altro piccolo stato, debole e potenzialmente al centro di interessi (anche in questo caso cinesi) e in grado di essere al centro di futuri problemi di stabilità.

L’Australia, che ha una relazione difficile, per usare un eufemismo, con Pechino, non vuole assolutamente che agenti economici cinesi vi si installino per fare diventare Bougainville un avamposto delle mene imperialiste del Partito Comunista Cinese.

E’ comunque utile ricordare un paradosso (le relazioni internazionali ne sono piene): proprio Papua Nuova Guinea, che sembra rassegnata a lasciare andare Bougainville (anche perchè non ha alternative) si trova nella situazione che la parte occidentale dell’isola vorrebbe separarsi dall’Indonesia e riunirsi con Port Moresby, a cominciare della comunità etnica.

L’Indonesia ha preso il controllo di quella parte della Papuasia (ultimo residuo del colonialismo olandese) nel 1964 con un vero colpo di mano diplomatico orchestrato dagli USA con la acquiescenza dell’ONU m che calpestò le volontà delle popolazioni locali, annesse all’Indonesia senza riguardo delle loro opinioni in merito.

Ammaestrata dai disastri di Timor Est e, per converso, dalla gestione oculata del separatismo della regione di Aceh (parte orientale di Sumatra), l’Indonesia ha optato per una politica conciliante e inclusiva, che sta portando buoni risultati in quella parte dell’isola.

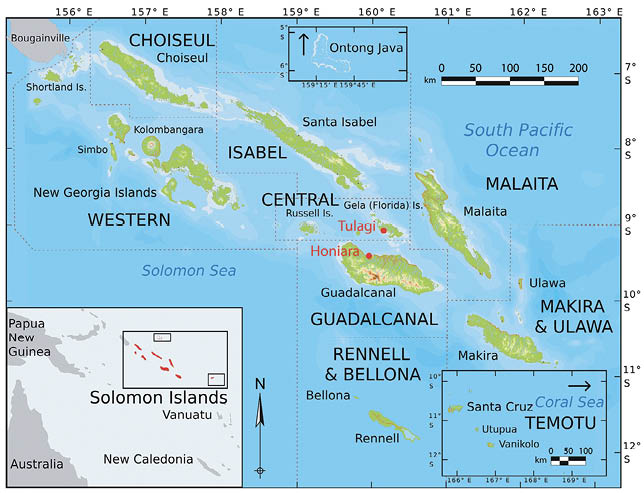

Le Isole Salomone

Alla fine dello scorso novembre anche le isole Salomone sono ritornate, anche se brevemente, alla ribalta internazionale a causa dello scoppio di incidenti violentissimi tra la popolazione e le forze di sicurezza. Il governo in palese difficoltà ha chiesto il sostengo dei paesi vicini.

Di nuovo, Australia, seguita da Nuova Zelanda, Figi e (persino) Papua Nuova Guinea hanno mandato personale militare e di polizia con la massima urgenza possibile, tale da raggiungere una forza, che sebbene numericamente piccola (meno di 500 unità), rappresenta quanto siano state gravi le violenze in una piccola comunità e nella capitale Honiara, poco più di un grosso villaggio.

Anche Le isole Salomone sono emerse da un lungo periodo di instabilità e violenze, e sembravano essere stabili. Ma gli accordi erano solo in superfice e le ragioni delle difficoltà sono rimaste intatte se non peggiorate con povertà e disoccupazione in forte crescita come cause che a metà novembre hanno visto folla cercare di assalire il parlamento. I rivoltosi hanno bruciato edifici e distrutto proprietà nella zona della Chinatown di Honiara.

Almeno tre persone sono state uccise. Sebbene la calma sia stata in gran parte ripristinata, le tensioni rimangono alte. Ma vi è anche una tensione interprovinciale che ha alimentato i disordini, in quanto molti dei manifestanti provenivano dalla provincia di Malaita, un’isola vicina che ha una storia di controversie con la provincia di Guadalcanal, dove ha sede il governo.

Ad esempio, Malaita si è opposta alla decisione dell’attuale primo ministro nel 2019 di riconoscere formalmente la Cina invece di Taiwan. Inoltre diverse autorità locali, a cominciare dal leader provinciale di Malaita, si sono espresse contro la presenza di truppe internazionali, viste come supporto al governo centrale.

Anche se durate solo tre giorni, le rivolte hanno gettato le Isole Salomone nel caos, esponendo una diffusa frustrazione per i bassi standard di vita e rivelando le debolezze della governance locale. Nonostante anni di investimenti all’estero, soprattutto australiani, le isole Salomone non sono uscite dal tunnel del mancato sviluppo e la violenza che tra il 1998 e il 2003 ha marcato il piccolo ex protettorato britannico (indipendente dal 1976) non è stata assorbita.

L’esperienza del RAMSI

Canberra – cauta nel non ripetere un dispiegamento di una forza di stabilizzazione (la Regional Asisitance Mission to Solomon Islands, RAMSI) che è rimasta in operativa per ben 14 anni concludendosi solo nel 2017, ha sottolineato che questa volta rimarranno nelle isole solo per un periodo limitato.

Le ragioni della violenza non sono state superate e risalgono alla fine degli anni ’90 dove rivalità etniche e differenze economiche sono state la scintilla di gravissime e prolungate violenze, dove gli abitanti di diverse isole periferiche si sono confrontati e poi scontrati in misura sempre più violenta con quelli di Honiara.

Le tensioni hanno portato alla costituzione di milizie etniche e alla fine del 1999, dopo diversi tentativi falliti di mediare un accordo di pace, l’allora primo ministro dichiarò uno stato di emergenza di quattro mesi e chiese anche assistenza all’Australia e alla Nuova Zelanda, ma il suo appello fu respinto.

Nel frattempo, nell’arcipelago dilagava la violenza ma dopo diversi tentativi fu raggiunto un accordo tra le parti, promosso da Canberra e firmato nella città australiana di Townsville nel 2000.

La situazione economica di isole povere di tutto peggiorava e come spesso accade la violenza politica si collega con il crimine ordinario: nel luglio 2003, oltre 2.000 tra militari e poliziotti australiani e di altre delle isole del Pacifico (Figi, Nuova Zelanda, Papua Nuova Guinea, Marshall Islands, Micronesia, Tonga, Samoa, Vanuatu, Nauru, Kiribati, Tuvalu) si schierarono nelle Isole Salomone sotto gli auspici della RAMSI (articolata nelle fasi ‘Helpem Fren’, ‘Anode’ e ‘Rata’).

Con l’arrivo delle forze internazionali la situazione della sicurezza migliorò, ma con oltre duecento morti (ben pochi rispetto a quello che avveniva nella vicina Bougainville).

Prospettive

Le isole Salomone sono prossime alla condizione di ‘stato fallito’ e questo richiama l’attenzione di chi può essere interessato ad accrescere la sua influenza. L’attuale primo ministro, come spesso accade in situazioni del genere, ha accusato potenze straniere e “alcuni elementi” che cercano di rovesciare il suo governo, indicando l’opposizione alla sua decisione di avvicinarsi a Pechino e rompere i legami con l’alleato degli Stati Uniti, Taiwan.

Sottosviluppo, corruzione, interi settori economici nelle mani di gruppi etnici (cinesi) che hanno il monopolio del seppur piccolo mercato sono i problemi più gravi.

Le isole Salomone restano uno dei paesi più dipendenti dagli aiuti internazionali al mondo. Il 40% della popolazione ha meno di 14 anni, secondo i dati della Banca Mondiale, e si stima che il 70% abbia meno di 30 anni, la disoccupazione è endemica e le restrizioni per il Covid-19 hanno reso tutto, se possibile, ancora più difficile.

Rispetto a quanto prospettato per la Nuova Caledonia/Kanak e Bougainville, interessanti da un punto di vista minerario, le isole Salomone sono meno attrattive. Dal 1998 è iniziata l’estrazione dell’oro a Gold Ridge sull’isola di Guadalcanal, sospesa nel 2006. Le isole sono ricche di risorse minerarie non sviluppate come piombo, zinco, nichel e oro.

Ma il vero punto di forza delle Salomone è la posizione geografica sebbene le relazioni regionali siano non ottimali; oltre all’Australia e alla Nuova Zelanda, che svolgono un ruolo predominante nel security making dell’area, Papua Nuova Guinea ha una relazione problematica con Honiara, accusata da Port Moresby di spingere al separatismo di Bougainville per costituire in futuro uno stato unitario tra le due entità.

La situazione in questa regione del Pacifico resta aperta. Pechino e i suoi avversari sono in piena competizione e cercano di rafforzare le loro posizioni. A metà dicembre gli USA hanno lanciato un grande programma di miglioramento delle reti infrastrutturali delle reti di comunicazione, fondamentali per lo sviluppo socioeconomico di territori sparsi su aree vastissime.

Foto: France Info, ministero delle Forze Armate francese, Alchetron, Australian National University e Australian Defence Forces