La Space Force statunitense

Seppure non paragonabile per dimensioni e potenza alle classiche forze tradizionali, la neonata US Space Force voluta dal presidente americano Donald Trump rappresenta di fatto una tappa storica essendo la prima forza armata indipendente al mondo interamente dedicata al teatro spaziale. Inoltre il suo avvento si affianca al recupero da parte degli Stati Uniti di una propria capacità di effettuare voli spaziali umani con veicoli di costruzione nazionale. La spinta principale alla sua creazione è stata la sempre maggior preoccupazione degli statunitensi per la protezione dei propri satelliti, soprattutto col rinnovarsi di test di armi orbitali russe.

Negli ultimi mesi gli Stati Uniti d’America hanno rilanciato il loro ruolo strategico nello spazio. Con la recentissima costituzione della US Space Force da parte del presidente Donald Trump è nata in America una nuova forza armata indipendente, per la prima volta dopo 73 anni. La nuova forza, fondata il 20 dicembre 2019 e la cui strategia ufficiale è stata delineata il 17 giugno 2020, è per ora solo embrionale, “morbida” e deputata più che altro al controllo e al monitoraggio dello spazio orbitale da terra, e della Terra dallo spazio, a supporto delle altre branche del Pentagono.

Ma recenti collaudi di armi antisatellite da parte dei rivali strategici dell’America lasciano intendere che lo spazio potrebbe col tempo diventare anche un teatro di confronto brutale e distruttivo, nel senso più completo dell’impiego di armamenti. L’ultimo degli esperimenti avversari che ha confermato quanto fosse fondata la volontà degli USA di non farsi trovare impreparati di fronte alle sfide future è avvenuto lo scorso 15 luglio con l’apparente “sparo” di un proiettile a energica cinetica effettuato in orbita da un satellite segreto russo, noto come Cosmos 2543.

Intanto continua lo sviluppo di nuovi mezzi da parte di aziende private come la Space X, che ha nel frattempo ripristinato, il 30 maggio 2020, una capacità autonoma statunitense d’inviare astronauti in orbita, chiudendo quella fase durata nove anni in cui, dopo la dismissione nel 2011 delle navette Space Shuttle, l’unico veicolo con cui raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale era stata l’attempata navicella russa Soyuz.

Il successo della missione della capsula Crew Dragon, battezzata Endeavour, è stato coronato lo scorso 2 agosto dal felice rientro sulla Terra del suddetto veicolo e del suo equipaggio.

Ritorno in orbita

Nel pomeriggio del 30 maggio 2020, alle 15.22 ora locale, le 21.22 italiane, l’America tornava a sentirsi protagonista di una nuova gara spaziale dagli indiscutibili riflessi strategici. Si staccava infatti dalla rampa di lancio di Cape Canaveral, in Florida, il razzo vettore Falcon 9 sviluppato per la NASA dall’azienda privata Space X del miliardario Elon Musk, recando in cima al fuso la capsula Crew Dragon, battezzata Endeavour, con a bordo gli astronauti Douglas Hurley e Robert Behnken. Il lancio, eseguito con successo, cancellava i timori accumulati nei giorni precedenti, dopo che un primo lancio era stato programmato per il 27 maggio, alle 16.33.

Il primo tentativo era stato abortito durante il conto alla rovescia, circa 17 minuti prima dello start, a causa di una vasta area di maltempo rilevata sull’Oceano Atlantico, lungo la fascia corrispondente alla parabola ascendente del razzo, che per ragioni di sicurezza doveva essere integralmente sgombra di nuvole. Tre giorni dopo, invece, ecco il via libera.

Dopo nemmeno 24 ore in orbita, la Crew Dragon si avvicinava alla Stazione Spaziale Internazionale ISS, in un punto situato a 422 km di quota al di sopra del confine fra la Cina e la Mongolia, compiendo la manovra di rendez-vous fra i rispettivi boccaporti, che si agganciavano alle 16.16 ora italiana del 31 maggio. Poco dopo, alle 19.02, Hurley e Behnken, completate tutte le procedure di decompressione, hanno aperto il portello venendo accolti sulla ISS da un equipaggio già giuntovi con una Soyuz, ovvero i russi Anatoli Ivanishin e Ivan Vagner e l’americano Chris Cassidy.

Inizialmente non si sapeva quanto Hurley e Behnken si sarebbero trattenuti sulla stazione, poiché sulla data prevista per lo sgancio e l’atterraggio la NASA e la Space X erano rimasti sul vago, indicando genericamente un momento compreso “fra luglio e agosto”.

Per inciso, i due astronauti sono arrivati sulla stazione in un momento non perfetto, nel senso che fin dal 13 aprile, come ammesso il 28 giugno dalla stessa NASA, i loro colleghi avevano rilevato all’interno dei moduli abitati dell’ISS esalazioni pericolose di benzene la cui origine non è ancora stata chiarita. Il benzene è tossico, cancerogeno e infiammabile, perciò l’equipaggio dell’ISS ha usato intensamente per molte settimane un’apparecchiatura capace di rilevarlo, l’aggeggio americano Air Quality Monitor 1, o AQM 1. Esso si è però guastato il 23 giugno, senza che si venisse a capo del problema. Per riprendere i rilevamenti e rimediare alle esalazioni, era necessario quindi spedire dalla Terra sulla stazione spaziale una nuova apparecchiatura AQM.

Ciò è stato possibile solo il 23 luglio, quando si è ormeggiata alla stazione la capsula-cargo automatica russa Progress MS-15, carica di vari rifornimenti fra cui il nuovo sistema per il controllo dell’aria. Al momento in cui scriviamo non si è ancora saputo però se questa fonte di benzene è stata individuata.

A parte queste sfumature da “Odissea nello spazio”, la missione di Hurley e Behnken è stata un successo, confermato anche dalla riuscita della difficile e pericolosa fase di rientro. La Endeavour si è sganciata dalla ISS all’1.35 di domenica 2 agosto 2020. Poi, dopo che il suo scudo termico ha resistito all’infuocato attrito del rientro nell’atmosfera terrestre, è ammarata grazie ai suoi sei paracadute nel Golfo del Messico, al largo di Pensacola, in Florida, attorno alle 14.48 ora locale, le 20.48 in Italia, del medesimo 2 agosto. Il volo di Hurley e Behnken segna il ritorno di astronauti americani nello spazio mediante un veicolo di costruzione USA, ripristinando una capacità, utile anche a fini militari, che era stata persa da circa 9 anni.

L’ultima missione di una navetta Space Shuttle, era stata compiuta fra l’8 e il 21 luglio 2011 dall’esemplare Atlantis, dopodichè il programma dell’ambizioso spazioplano riutilizzabile si concluse con la radiazione degli Shuttle superstiti, divenuti pezzi da museo. Proprio per raccogliere idealmente quell’eredità, la Crew Dragon è stata battezzata Endeavour, nome dello Shuttle di più recente costruzione, che compì la sua ultima missione nel maggio 2011, giusto prima di quella di Atlantis. Gli stessi Hurley e Behnken, che hanno rispettivamente 54 e 50 anni, sono veterani del programma Shuttle, avendo partecipato in totale a quattro missioni (due per ciascuno) della storica navetta fra il 2008 e il 2011.

Ora, quasi gli americani non vedessero l’ora di tornare nel cosmo con propri veicoli abitati, si sta assistendo a una sonora accelerata nell’organizzazione di nuove missioni, per recuperare il tempo perduto. Freme l’equipaggio già pronto per il secondo volo umano su una Crew Dragon, previsto fra poche settimane, il 20 settembre 2020. In quell’occasione saranno ben gli 4 astronauti a bordo, collaudando la reale capienza della capsula. Saranno i tre americani Michael Hopkins, Victor Glover e Shannon Walker (donna) e il giapponese Soichi Noguchi. Per il 30 marzo 2021 è invece prevista una terza missione Crew Dragon con altri 4 prescelti, due americani, Kjell Lindgren e Megan McArthur (donna), il francese Thomas Pesquet e il giapponese Akihiko Hoshide.

Finisce così un periodo di quasi un decennio in cui gli americani, e gli occidentali in genere, hanno dovuto affidarsi unicamente alle capsule russe Soyuz per inviare propri astronauti in orbita terrestre. Ed è sintomatico che questo evento si affianchi alla parallela costituzione, fortemente caldeggiata dal presidente Donald Trump, di una branca delle forze armate statunitensi dedicata specificamente allo spazio circumterrestre.

L’eterna sfida tra difesa e offesa

Appena un paio di settimane prima della missione Crew Dragon, con una cerimonia tenutasi il 15 maggio nello Studio Ovale della Casa Bianca, il presidente Trump ha presentato la bandiera ufficiale della US Space Force, attorniato dal primo comandante operativo della forza, il generale John Jay Raymond, proveniente dall’US Air Force, dal suo braccio destro (Senior Enlisted Leader) sergente maggiore Roger Towberman, nonché dal segretario all’Air Force, Barbara Barrett, dal segretario alla Difesa Mark Esper e dal generale dell’US Army Mark Milley, costui in quanto capo degli Stato maggiori congiunti, l’equivalemte del nostro Capo di stato maggiore Difesa.

Il sergente Towberman ha impugnato fieramente l’asta della nuova bandiera, la quale contiene una sorta di freccia argentata sovrapposta a un globo terrestre attorniato da stelle e da un anello orbitale, con in evidenza la Stella Polare nella parte superiore del vessillo. Il tutto sul nero sfondo di tenebra dello spazio cosmico.

Nella medesima occasione Trump preannunciava la realizzazione di un non meglio definito “Super Duper Missile”, o “missile super ingannatore”, che “sarà in grado di volare ben 17 volte più veloce dei missili precedenti”.

Non è chiaro se si riferiva al prototipo di testata ipersonica C-HGB, o Common Hypersonic Glide Body, collaudato un paio di mesi prima, il 19 marzo 2020, dall’isola hawaiana di Kauai (nella foto sotto), da dove l’ordigno è stato lanciato utilizzando come razzo vettore un vecchio SLBM Polaris A-3.

Il C-HGB dovrebbe portare allo sviluppo di una testata operativa, o veicolo di rientro, ipersonica per le forze balistiche dell’US Army e dell’US Navy, ma trattandosi di un oggetto che esce dall’atmosfera terrestre, è probabile che in qualche modo interesserà anche le forze spaziali, incidentalmente o integralmente. Si tratterebbe della risposta americana a sistemi similari come l’Avangard russo e il DZ-F cinese, sebbene le altre potenze si siano dette preoccupate del deciso passo USA verso lo spazio orbitale.

Il 29 maggio, l’ambasciatore russo negli USA, Anatoly Antonov, ha attaccato Washington: “Gli Stati Uniti, col supporto degli alleati NATO, stanno cercando di trasformare lo spazio in un teatro di combattimento e di scontro fra le nostre nazioni. Il governo russo non è riuscito a convincere gli USA a lavorare insieme per prevenire una corsa alle armi nello spazio”.

Lo stesso giorno, da Pechino, il portavoce del ministero della Difesa cinese Ren Guoqiang faceva eco ai russi: “Alcuni paesi cercano la superiorità militare nello spazio prendendo a pretesto la minaccia militare da altri paesi, il che darà il via a una corsa alle armi minando la stabilità globale. La Cina preme sui paesi preoccupati perchè siano prudenti e responsabili, evitando che lo spazio esterno divenga un nuovo campo di battaglia”.

Frasi che sono solo uno dei tanti sintomi della tensione serpeggiante riguardo alla navigazione spaziale e alla sua eventuale interdizione. Anche se la paventata militarizzazione dello spazio non è, tuttora, lontanamente paragonabile per dimensioni e “densità” a quanto accade nei tradizionali ambienti di terra, mare e aria, già la prospettiva di imprevedibili sviluppi futuri basta a far scoppiare una “guerra” di dichiarazioni.

Lo scorso 17 giugno il sottosegretario alla Difesa per la Politica Spaziale, Stephen Kitay (nella foto a lato), ha delineato la strategia spaziale americana, su cui torneremo più avanti, rilevando così le minacce avversarie: “Lo spazio esterno è emerso come arena di potenziale conflitto. Cina e Russia hanno militarizzato lo spazio. Siamo ancora davanti a loro, ma siamo assolutamente a rischio”.

L’indomani, 18 giugno, il vicecapo dell’agenzia spaziale russa Roscosmos, Sergey Savelyev, ha risposto agli americani, con cui peraltro si collabora nella gestione della stazione spaziale ISS: “Noi seguiamo il principio della reciprocità e dell’eguaglianza. La militarizzazione dello spazio e la conseguente promozione dei nostri soci USA a ruoli dominanti potrebbero mettere a rischio le già fragili relazioni in questo settore”.

Come sempre nella storia della strategia le accuse e controaccuse reciproche non hanno in realtà soluzione, poiché si parte, di fondo, da una situazione nettamente asimmetrica. Stando ai dati riportati dall’UCS Satellite Database e aggiornati al 31 marzo 2020 attualmente orbitano attorno alla Terra 2.666 satelliti attivi, esclusi quindi qualche migliaio di oggetti ormai obsoleti e “morti”, quando non semplici rottami o vecchi stadi d’apogeo di razzi entrati in qualche orbita stabile di lunga durata.

Ben metà degli oggetti spaziali attivi e utili appartengono ai soli USA, che contano 1327 satelliti in funzione, di cui 965 civili, tra scientifici e commerciali, e 362 governativi e militari. Le altre potenze sono in posizione alquanto più arretrata, essendo la Cina seconda con 363 satelliti e la Russia terza con 169. Se russi e cinesi hanno negli ultimi anni iniziato a studiare armi antisatellite, è, nella loro prospettiva, per cercare di riequilibrare una situazione che vede già in partenza gli americani spadroneggiare nell’orbita circumterrestre, con una fitta rete di satelliti che consentono una capacità di ricognizione e comunicazione più intensa di quella dei rivali.

Limitandoci a un esempio, proprio il 15 aprile scorso i russi hanno effettuato un collaudo dell’ancora poco noto sistema A-235 PL-19 Nudol (nella foto soprea e nel video sotto) , sviluppato dalla Almaz Antey a partire dall’antimissile A-135. Il missile antisatellite è stato lanciato da una rampa mobile autocarrata presso il poligono di Plesetsk e la sua traiettoria è stata confermata dai sistemi spaziali americani da osservazione. Non ha colpito alcun satellite bersaglio, ma ha sperimentato la traiettoria suborbitale di una testata a impatto cinetico, destinata in caso di guerra a collidere direttamente contro un satellite nemico.

La testata è poi ricaduta nell’atmosfera, finendo nelle acque del Mare di Laptev, a 3.500 km di distanza. Non si hanno dati precisi, anche perchè lo stesso governo russo tace, ma gli americani sostengono che il Nudol potrebbe abbattere satelliti fino a una quota di 1500 chilometri o forse anche fino a 2.000. in pratica spazzando tutta la fascia che comunemente è definita di “orbita bassa” (LEO, Low Earth Orbit).

I Cosmos manovrabili

Un test antisatellite ancora più insidioso è stato quello che i russi hanno condotto il 15 luglio 2020 come culmine di una missione spaziale segreta iniziata per la verità dall’autunno precedente. Già il 25 novembre 2019 venne lanciato dal poligono russo di Plesetsk un razzo vettore Soyuz 21v-Volga con a bordo un misterioso satellite manovrabile che i russi hanno definito semplicemente “ispettore”, chiamandolo Cosmos 2542. Essom entro le prime ore del 26 novembre si immise in un’orbita con apogeo di 858 chilometri e perigeo di 368.

Ebbene, gli americani si allarmarono già il 6 dicembre, quando, come annunciato da Mosca, il Cosmos 2542 rilasciò un più piccolo satellite, il Cosmos 2543, che iniziò già allora a manovrare verso l’orbita di uno dei più recenti satelliti da ricognizione americani, un KH-11 catalogato USA 245. Appariva chiaro che i russi intendevano sperimentare la possibilità di far manovrare un loro satellite simulando una specie di “inseguimento” che poteva presupporre l’assunzione virtuale di una possibile posizione di fuoco simulato.

Il 10 dicembre gli americani iniziarono a modificare gradualmente l’orbita del loro KH-11 USA 245, inizialmente su 272 X 985 km, fino a portarla entro il 23 gennaio 2020 a circa 283 X 1002 km. Nel frattempo, Cosmos 2542 e Cosmos 2543 avevano manovrato rispettivamente a 369 X 915 km e a 586 X 861 km.

I satelliti russi mantenevano, pur a quote diverse, una inclinazione quasi uguale a quella del KH-11 e una sostanziale sincronizzazione con la sua orbita. Significava che, teoricamente, avrebbero potuto bersagliarlo con relativa facilità. Nelle settimane successive gli americani fecero alzare ancora di qualche chilometro la quota massima del loro satellite-spia, finchè la sincronizzazione delle orbite potè dirsi spezzata a partire dal 5 marzo.

E’ stato calcolato che, in alcuni momenti, le relative posizioni dei due satelliti “ispettori” russi e del veicolo americano avrebbero portato a distanze relative minime comprese fra 30 e 139 km. Ecco perchè il generale Raymond ha attaccato duramente i russi per questo “pedinamento” del veicolo da ricognizione americano:

“Questo è un comportamento inusuale e disturbante e ha il potenziale di creare una situazione pericolosa nello spazio. Gli Stati Uniti ritengono che queste attività siano preoccupanti e non riflettano il comportamento di una nazione spaziale responsabile”.

Pochi mesi dopo, il Cosmos 2543 ha effettuato un’ardita manovra di avvicinamento a un altro veicolo russo, il Cosmos 2535, già in orbita dal luglio 2019, simulando l’avvicinamento a un potenziale bersaglio. L’8 giugno, Cosmos 2543 ha iniziato a entrare in sincrono con 2535 e il 15 giugno l’ispettore orbitava con perigeo di 590 km e apogeo di 630 km, mentre il bersaglio con perigeo di 605 e apogeo di 616. Entro il 17 giugno, Cosmos 2543 è riuscito a portarsi sul medesimo perigeo dei 2535 e ad arrivare a una distanza minima di soli 100 metri da esso, praticamente nulla.

Ma il clou della missione doveva venire un mese dopo, quando Cosmos 2543 ha in pratica “sparato” in orbita, senza colpire alcun bersaglio, quello che gli americani hanno subito identificato come un proiettile sperimentale.

Il 15 luglio 2020 da Cosmos 2543 è stato osservato separarsi “un oggetto ad alta velocità” catalogato dal NORAD come Object 45915, che è tuttora orbitante con apogeo di 527 e perigeo di 327 km. Nulla si sa sulle sue reali dimensioni e sulla sua massa, ma le fonti militari occidentali hanno parlato di una sorta di “proiettile”, laddove i russi hanno parlato di un’azione inquadrata negli esperimenti dei satelliti “ispettori”. Lo Space Command americano ha bollato l’emissione del misterioso oggetto da Cosmos 2543 come un “test non distruttivo di un’arma antisatellite basata nello spazio”.

E il 23 luglio, dopo aver visionato tutti i dati disponibili, il generale Raymond ha dichiarato: “E’ l’evidenza che la Russia continua a sviluppare sistemi basati nello spazio compatibili con la dottrina militare del Cremlino sull’impiego di armi che mettano a rischio i sistemi spaziali americani e alleati”.

Il test del 15 luglio ha offerto una volta di più agli americani l’occasione di accusare i russi di voler militarizzare lo spazio e di violare il trattato del 1967 sullo spazio esterno. In verità, tuttavia, l’interpretazione di tale trattato è dibattuta, poiché esso proibirebbe il posizionamento di armamenti sulla Luna o gli altri corpi celesti, come gli asteroidi, ma non, teoricamente, nello spazio vuoto che circonda la Terra, il quale del resto già è liberamente transitabile da parte delle testate dei missili balistici sparati dal suolo, quando queste raggiungono l’apogeo della loro parabola.

Gli statunitensi, ben sapendo che la loro potenza è legata ai satelliti in modo inscindibile come moltiplicatore di forza, si sentono i più vulnerabili perchè possiedono il maggior numero di potenziali bersagli di una possibile guerra spaziale e sono quelli che da operazioni di questo tipo hanno più da perdere. Ecco dunque il primo stimolo a formare una Space Force dedicata. Ed ecco anche spiegato perchè, da due punti di vista diversi e con sfumature di significato altrettanto diverse, si può dire che sia gli Stati Uniti, sia l’asse Russia-Cina, hanno entrambi ragione nell’accusarsi reciprocamente di “militarizzare lo spazio”.

Per Washington mantenere la supremazia nel cosmo è questione di urgenza, poiché per gli avversari è certamente meno costoso e impegnativo preparare mezzi per distruggere i satelliti nemici, che spendere cifre faraoniche nel tentativo di moltiplicare in pochi anni i propri satelliti per metterne in orbita un numero paragonabile a quello dei mezzi americani.

Non a caso, il 24 giugno 2020 Trump ha emanato una direttiva che fa appello a una legge dell’epoca del presidente Harry Truman, il Defense Production Act del 1950, intesa a dare impulso alla ricerca e produzione di materiali e tecnologie strategici. Il testo emanato da Trump recita, fra l’altro: “Io stabilisco, sulla base della sezione 303(a)(5) dell’Act, che la base industriale della capacità produttiva di materiali compositi da alta e ultra-alta temperatura per missili strategici e ipersonici e per sistemi di lancio spaziale è essenziale per la difesa nazionale”.

Nel decreto, prosegue il presidente: “Senza l’azione presidenziale sotto la sezione 303 dell’Act, l’industria degli Stati Uniti non può ragionevolmente aspettarsi di poter provvedere la capacità di produzione per compositi da alta e ultra-alta temperatura per missili e sistemi spaziali in modo adeguato e veloce”.

La posta in gioco sembra quindi essere, per gli Stati Uniti, il controllo e la protezione dei propri satelliti, parafrasando nello spazio il concetto navale del “controllo del mare” (sea control), specie nei suoi aspetti di protezione delle rotte di comunicazione, rappresentate simbolicamente nel caso spaziale dalle capacità C4ISR (Command, Control, Communications, Computing, Intelligence, Survelliance, Reconnaissance) dei sistemi orbitali.

Per i russi e i cinesi il problema riflette invece un concetto simile a quello del “diniego del mare” (sea denial), su cui hanno lavorato nei secoli passati potenze marittime di secondo piano per poter insidiare talassocrazie più potenti, come nel caso della Germania con i suoi U-Boot, sia nel 1914-1918, sia nel 1939-1945. Come sul mare, anche nello spazio, una potenza meno forte potrebbe, con una spesa proporzionalmente minore, allestire i mezzi, se non per rivaleggiare con un avversario più forte nel “dominio orbitale”, almeno per rendersi pericolosa per numerosi satelliti.

Nello spazio, più che altrove, infatti, le altissime velocità relative in gioco e l’impossibilità, per ragioni di risparmio di peso, di costruire veicoli orbitanti corazzati come carri armati, fa sì che, teoricamente, per annientare o danneggiare satelliti avversari possano bastare anche sistemi relativamente semplici come testate missilistiche che disseminino migliaia di biglie d’acciaio, “a rosa”, lungo una fascia orbitale stabilita. In linea di principio, la stessa idea guida secondo cui molte marine del XIX e XX secolo investirono in numerose piccole torpediniere, e in seguito sommergibili, letali contro le assai più costose unità di superficie delle flotte più prestigiose, come la Royal Navy britannica.

La sesta forza

Sono passati ormai otto mesi da quando, alla fine dello scorso anno, è stata istituita ufficialmente la sesta forza armata indipendente della storia degli USA. Il 20 dicembre 2019 Trump, seduto a una scrivania posta simbolicamente in un hangar della celebre base aerea Andrews, in Maryland, ha firmato il National Defense Authorization Act 2020, che fra vari altri contenuti contemplava la creazione dell’US Space Force, sotto il comando operativo del generale Raymond, proveniente dall’US Air Force come tutto il personale del nuovo corpo. La US Space Force (USSF), in effetti, è stata in pratica generata per “gemmazione” dall’USAF, a partire dal preesistente US Air Force Space Command, un comando USAF dedicato alle attività spaziali e satellitari risalente al 1982.

Alla costituzione della nuova forza armata è dedicato l’intero Sottotitolo D del Titolo IX della legge, che recita: “La Forza Spaziale sarà organizzata, addestrata ed equipaggiata per consentire la libertà di operazione per gli Stati Uniti nello, dallo e allo spazio e pronte e sostenute operazioni spaziali. Sarà compito della Forza Spaziale:

1) proteggere gli interessi degli Stati Uniti nello spazio,

2) attuare deterrenza all’aggressione nello, dallo e allo spazio

3) condurre operazioni spaziali”.

Già da queste premesse emerge la preoccupazione americana di tutelare la libertà della propria navigazione spaziale così come, fin dagli albori degli USA, la libertà di navigazione in tutti i mari fu sempre una delle bussole strategiche più importanti per gli americani.

E in effetti, essendo le forze armate statunitensi le più dipendenti dalle innumerevoli funzioni di appoggio esercitate grazie ai satelliti artificiali, si capisce fra le righe come una delle pietre angolari del nuovo servizio sia vigilare perchè i propri sistemi spaziali non vengano minacciati da armi antisatellite dei concorrenti principali, ovvero Russia e Cina. Il capitolo USSF prosegue stabilendo l’originaria derivazione dall’USAF, con cui la nuova forza avrà necessariamente, almeno per i primi anni, una simbiosi in termini di provenienza del personale. In particolare sulla figura del comandante della Space Force si stabilisce: “c’è un Capo delle Operazioni Spaziali nominato dal Presidente, dal e con il consiglio e il consenso del Senato, scelto tra i generali dell’Air Force.

Il Capo serve agli ordini del Presidente. Il Capo sarà incaricato per una durata di 4 anni. In tempo di guerra, o durante un’emergenza nazionale dichiarata dal Congresso, il Capo può essere rinominato per un termine di non più di 4 anni”.

Proseguendo nelle righe successive, l’Act ribadisce l’affiliazione burocratica delle Forze Spaziali al Dipartimento dell’Aeronautica e al suo segretario, la citata Barrett. Il che non significa che non si tratti di una forza armata indipendente, allo stesso modo in cui, ad esempio, l’US Marine Corps, è considerabile tale anche se afferente al Dipartimento della Marina. La legge stabilisce inoltre che il Capo delle Operazioni Spaziali potrà diventare membro dello Stato Maggiore Riunito delle forze armate americane a partire da “un anno dopo la promulgazione dell’Act”, cioè non prima del 20 dicembre 2020. Ulteriore tappa dello “svezzamento”, se così possiamo chiamarlo, della nuova forza armata sarà il futuro trasferimento, stabilito per il 1° ottobre 2022, dal segretario dell’Air Force a uno specifico sottosegretario della competenza per l’acquisizione e integrazione di sistemi e programmi per l’USSF.

Per cominciare, l’USSF sta iniziando a operare con 16.000 uomini provenienti dall’ex-comando spaziale dell’USAF. Si tratta di personale al momento “prestato” per costruire l’ossatura della nuova arma, ma già entro la fine del 2020 il Pentagono offrirà ad almeno 6.500 di essi la possibilità di firmare definitivamente per rimanere nella nuova branca. Secondo Military.com, tuttavia, alla data del 9 giugno erano 8.500 i militari che avevano già espresso la loro volontà di non ritornare nella “vetusta” arma atmosferica, ma di restare nell’avanguardia cosmica.

Motivi di costi, comunque, e il fatto che l’ambiente operativo spaziale non contempla (o non ancora!) la mobilitazione di grandi masse di uomini e mezzi, fanno sì che la Space Force si aggiunga al novero delle preesistenti forze armate USA come una “Cenerentola”. US Army, Navy e Marine Corps rimontano al 1775, agli albori della secessione delle 13 colonie nordamericane dall’Impero Britannico, mentre la US Coast Guard è di poco posteriore, nata nel 1790.

Un paragone interessante è quello con la nascita dell’US Air Force, l’aeronautica che, come l’astronautica, nacque come nuova specialità tecnologica restando per molti anni dipendente dai preesistenti Army e Navy. A differenza di altre nazioni, negli Stati Uniti l’aeronautica tardò a costituirsi arma indipendente.

In Gran Bretagna la Royal Air Force, prima aeronautica separata al mondo, nacque fin dal 1° aprile 1918, sul finire della Prima Guerra Mondiale, mentre in Italia la Regia Aeronautica è datata a pochi anni dopo, 28 marzo 1923, e la Germania nazista, appena avviò il riarmo, fondò subito, il 1° marzo 1935, l’indipendente Luftwaffe. In America le cose andarono diversamente, poiché ancora allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, la US Army Air Corps aggregava reparti specializzati dell’esercito, nonostante si trattasse ormai di migliaia di velivoli e di uomini. Un primo timido passo fu, il 20 giugno 1941, il mutamento nominativo in US Army Air Forces, quelle “forze aeree”, al plurale, dell’esercito che combatterono nel conflitto.

Ma la vera istituzione di questa quinta forza armata americana si ebbe solo agli albori della Guerra Fredda, quando il 18 settembre 1947 l’USAAF venne infine trasformata nell’attuale US Air Force. Si trattava però quasi di una formalità, nel senso che di fatto l’USAAF era già arma sostanzialmente indipendente durante la guerra, fra l’altro portando avanti una specifica strategia aerea nel vero senso della parola con le prolungate campagne di bombardamento su Germania, Italia e Giappone.

Anche dal punto di vista numerico, non poteva più essere considerata una semplice “branca speciale” dell’esercito, se si considera che nell’alta marea della guerra, attorno al 1944, l’USAAF vantava una flotta di quasi 80.000 aeroplani di tutti i tipi, oltre a 2 milioni di uomini, fra aviatori e personale di terra. In sostanza, la nascita dell’USAF come forza armata fu la, relativamente tardiva, constatazione del fatto che si trattava ormai di un potente apparato a sé stante. Il National Security Act con cui nel 1947 il presidente Harry Truman stabilì l’indipendenza dell’Air Force (nella foto sopra) fu quindi, in sostanza, la regolarizzazione formale di una situazione da anni in atto.

Il caso della US Space Force è invece da questo punto di vista diametralmente opposto, poiché la sesta forza armata americana nasce per un atto politico proiettato verso uno sviluppo futuro, e anche come ammonimento verso le potenze rivali, distaccando dall’USAF reparti che, tuttora, rappresentano una elite umana e tecnica, ma senza quelle dimensioni assolute tipiche di una forza armata pienamente sviluppata.

Poichè, date le immense distanze, energie e costi tipici di questa avventura, siamo ancora oggi agli albori dell’era spaziale, l’USSF, con relativamente pochi uomini e mezzi, è una tappa pionieristica che intende porre un primo mattone, secondo una prospettiva di crescita probabilmente molto graduale e proiettata nel futuro. E’ come se, per fare un altro raffronto, gli Stati Uniti avessero deciso di istituire la prima forza aerea indipendente non nel 1947, ma nel 1909, già quando acquistarono il primissimo aereo venduto all’US Army da Orville e Wilbur Wright.

Le altre potenze hanno ragionato in maniera del tutto diversa, mantenendo forze spaziali come parte specialistica di entità maggiori, generalmente di aeronautica. Cominciando dai russi, essi dispongono dal 2015 di una Kosmicheskie Voyska Rossii, o “Forza spaziale della Russia”, che è parte integrante delle “Forze aerospaziali”, ovvero le Vozdushno Kosmicheskiye Sily in cui comunque la parte aeronautica resta quella prevalente, mentre la vocazione cosmica è incentivata dallo sviluppo della missilistica da alta quota antimissile e antisatellite.

La piccola forza spaziale francese, a cui il presidente Emmanuel Macron ha dato forma nel 2019 come Commandement de l’Espace, risponde allo Stato Maggiore dell’Armeè de l’Air, l’aviazione, ma è anche considerata una sorta di servizio interforze, pur limitata a soli 220 uomini.

Ancor più piccolo è il giapponese Space Operations Squadron, per ora composto da soli 20 uomini, presentato il 18 maggio 2020 dal ministro della Difesa Taro Kono sull’onda dell’iniziativa di Trump. Si tratta però di un nucleo che crescerà a poco a poco fino a 100 persone entro il 2023, come parte integrante dell’aviazione di Tokyo, la Koku Jeitai. Francia, Russia e Giappone, comunque, seguono l’approccio organizzativo che gli USA hanno seguito fino al 2019 con lo Space Command inscritto nell’Air Force.

Un caso a parte è quello della Cina, poiché dal 2016 essa ha riunito in una forza armata indipendente sia le competenze spaziali sia quelle di cyberguerra e guerra elettronica. Si tratta della cosiddetta “Forza di Supporto Strategico dell’Armata Popolare di Liberazione”, che in cinese suona Zhōnggúo Rénmín Jiěfàngjūn Zhànlüè Zhīyuán Bùduì. Al suo interno convivono reparti spaziali, deputati al lancio e alla gestione dei satelliti, nonché all’addestramento degli astronauti per le capsule Shenzhou, e reparti dediti allo spionaggio via internet, alla difesa e attacco informatici, eccetera.

L’originale approccio mentale dei cinesi è stato quindi quello di radunare in un’unica forza armata tutte le competenze “speciali” di alta tecnologia, slegando del tutto lo spazio dall’aeronautica e abbinandolo invece all’informatica militare.

Prime missioni dell’USSF

In questi primi mesi di vita l’USSF ha iniziato a operare a piccoli passi, contando su uno stanziamento per il 2020 di soli 40 milioni di dollari, ma già per il 2021 si prevede un balzo a 15 miliardi di dollari, stornandoli dalle dotazioni per l’aeronautica. Il trasferimento di competenze e reparti dall’USAF alla Space Force è iniziato di fatto a partire dal 31 marzo 2020, quando l’aeronautica ha ufficializzato la lista di 23 suoi reparti di lancio e controllo spaziale e satellitare da trasferire alla nuova forza, con un processo che sarà completato, in teoria, per settembre del corrente anno.

Il comando delle operazioni spaziali della nuova forza armata, lo Space Operations Command, è situato a Vandenberg (nella foto sotto), in California, già sede da decenni di uno dei principali poligoni di lancio spaziale americani, oltre che di una base aerea, e fra i reparti operativi si segnalano diversi “space wings”, “stormi spaziali”, incaricati del lancio di satelliti militari e del loro controllo da terra.

Fra essi, per citarne solo alcuni, spiccano il 30° Space Wing, di base nella medesima Vandenberg e incaricato dei lanci spaziali da effettuarsi a partire dalla costa occidentale degli Stati Uniti, segnatamente dalla rampa della stessa Vandenberg, e il 45° Space Wing stanziato alla base aerea Patrick, in Florida, e responsabile per i lanci spaziali militari dal vicino poligono di Cape Canaveral, in generale con sfera di competenza per i lanci dalla costa orientale. Tra gli altri reparti, il 460° Space Wing della base Buckley, in Colorado, si occupa della sorveglianza antimissile dallo spazio ricevendo e analizzando i dati dei satelliti da vigilanza all’infrarosso SBIRS che tengono sempre “gli occhi aperti” su qualsiasi eventuale vampata rovente di missili balistici stranieri in decollo in direzione del continente nordamericano.

Sempre in Colorado, ma alla base Schriever, è invece acquartierato il 50° Space Wing che è un comando operativo con gestione di numerose reti satellitari, a cominciare dalla proverbiale rete GPS (Global Positioning System) che attualmente conta in orbita 31 satelliti attivi, la cui precisione millimetrica è diventata sempre più vitale per assicurare alle forze armate americane la capacità “chirurgica” (o quasi) di direzionare tutta una serie di missili e munizioni guidate.

I satelliti GPS, il cui esemplare più recente, battezzato Columbus, è stato lanciato da Cape Canaveral giusto pochi mesi fa, la sera del 30 giugno 2020, con un razzo vettore Falcon 9, sono solo una parte dei mezzi affidati all’USSF.

Si tratta in totale di circa 80 oggetti spaziali funzionanti, quasi tutti già in orbita prima che la Space Force venisse costituita, ma alcuni già lanciati in questi ultimi mesi, come appunto l’ultimo satellite GPS, a testimonianza che, nonostante siano da completare tutti i passaggi burocratici e organizzativi, la nuova forza non perde tempo sul terreno concreto.

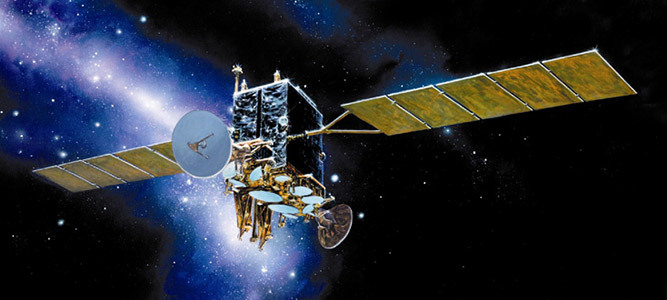

La prima missione spaziale effettuata sotto la nuova egida si è avuta il 26 marzo 2020 con il lancio da Cape Canaveral, dunque da parte del 45° Space Wing, del sesto e ultimo satellite AEHF, Advanced Extremely High Frequency, per le comunicazioni militari in altissima frequenza delle forze armate americane, ma anche britanniche, canadesi, olandesi e australiane. Sviluppato da Lockheed Martin e Northrop Grumman, si tratta di un satellite da 6000 kg che lavora su frequenze fra 20 e 44 Giga Herz, con accorgimenti per resistere al jamming elettronico da parte di eventuali avversari.

Come le 5 unità gemelle che lo hanno preceduto nello spazio, fra 2010 e 2019, anche quest’ultimo AEHF è stato immesso in orbita geosincrona a ben 36.000 km dalla Terra, grazie a un razzo vettore Atlas V a due stadi a combustibili liquidi. Curioso che, se il secondo stadio Centaur è dotato di due motori americani Aerojet Rocketdyne, il primo stadio è dotato di un motore a razzo russo RD-180, fabbricato dalla NPO Energomash e scelto per la sua affidabilità ed economicità. E’ fra i pochissimi esempi di collaborazione russo-americana non toccata dalla valanga di sanzioni susseguitesi a partire dalla crisi del 2014 in Ucraina e Crimea.

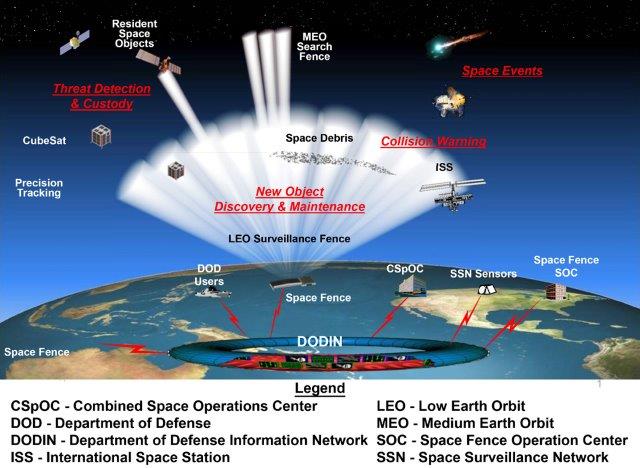

Poco dopo aver completato la costellazione satellitare AEHF (nella foto sopra), le forze spaziali americani hanno annunciato, il 28 marzo, l’entrata in servizio di uno dei loro “bastioni” principali a terra, ovvero il grande radar spaziale Space Fence (nelle due foto sotto), ideato e costruito da Loockheed Martin e General Dynamics sull’atollo di Kwajalein, nelle isole Marshall, a partire dal 2015. La costruzione è stata completata dopo 5 anni e il sistema, costato 1,5 miliardi di dollari, è divenuto operativo assicurando una capacità di rilevamento e tracciamento di 200.000 oggetti in orbita terrestre al di sopra del Pacifico, anche di pochi centimetri di diametro.

Essendo un radar in Banda S, di frequenza compresa fra 2 e 4 Ghz, e con emissioni già comprese nel regno delle microonde, può osservare con precisione sia la cosiddetta “spazzatura spaziale”, i rottami, spessissimo piccoli frammenti, detriti di satelliti e stadi d’apogeo, sia movimenti sospetti di veicoli spaziali ostili. In ciò lo Space Fence ha una duplice funzione, civile al servizio della NASA e di altre agenzie spaziali alleate, ma anche militare, come avanguardia del continente nordamericano, piazzata quasi al centro del Pacifico, non molto a Nord dell’Equatore, e a 8000 km dalle coste statunitensi. Fra le sue iniziative, la Space Force non solo intende completare l’attuale costellazione di satelliti a sorveglianza infrarossa SBIRS lanciando il quinto e il sesto della serie rispettivamente nel 2021 e 2022, ma guarda già a un nuovo sistema che li sostituirà.

Si tratta del cosiddetto OPIR, o Overhead Persistent Infrared Polar, che consisterà di 5 satelliti entro il 2029. Il contratto fra l’USSF e la Northrop Grumman per i primi due satelliti di questo tipo, che verranno immessi in orbita polare forse già nel 2025, è stato siglato il 18 maggio per 2,3 miliardi di dollari. Gli altri tre satelliti verranno realizzati in seguito dalla Lockheed Martin.

Una delle missioni più significative della forza spaziale di Trump sarà però portare avanti l’importante, e segretissimo, programma relativo all’impiego dei due spazioplani senza equipaggio da ricognizione Boeing X-37B, veri e propri Shuttle-droni in miniatura che secondo il governo di Washington vengono mandati nello spazio in missioni di lunghissima durata a scopo scientifico, tanto da avere la sigla ufficiale OTV, Orbital Test Vehicle, ma che probabilmente attuano ricognizione militare d’alto livello. Il primo lancio di un X-37B (nelle due foto sotto) gestito dalla nuova forza armata è stato effettuato il 17 maggio da Cape Canaveral con un razzo vettore Atlas V.

Attualmente (agosto 2020) il sito internet di monitoraggio satellitare n2yo lo dava orbitante con apogeo di 404 km e perigeo di 388 km, con inclinazione del piano orbitale di 45 gradi. Non si sa se si tratti del primo o del secondo esemplare dell’X-37B, ma si sa che per questa missione il drone spaziale è stato modificato per aumentare la capienza della propria stiva. Il veicolo è come un mini-aeroplano con piccola ala a delta composito e impennaggi angolati a farfalla nella regione caudale. Lungo 8,9 metri e con un’apertura alare di soli 4,5 metri, pesa quasi 5000 kg e la sua stiva ha una capienza che si aggira sui due metri cubi di volume.

Il primo X-37B fu lanciato nello spazio per la prima volta il 22 aprile 2010 da Cape Canaveral, sempre con un Atlas V, e rientrò sulla Terra il 3 dicembre, dopo 224 giorni di permanenza fuori dall’atmosfera, compiendo sulla pista di Vandenberg il primo atterraggio automatico di una navetta spaziale planante, dopo quello compiuto dalla navetta spaziale sovietica Buran, senza equipaggio, il 15 novembre 1988. Il primo X-37B è stato seguito presto da un secondo esemplare con cui si è alternato in missioni via via più lunghe. Il secondo X-37B debuttò già decollando il 5 marzo 2011 da Cape Canaveral e restando in orbita oltre un anno, 468 giorni, fino alla planata su Vandenberg del 16 giugno 2012.

La permanenza più lunga in orbita di un X-37B si è finora avuta fra il 7 settembre 2017 e il 27 ottobre 2019, per un totale di 779 giorni. Era questa la penultima missione di un X-37B prima di quella attualmente in corso e ha visto il collaudo a buon fine del razzo vettore Falcon 9 della Space X come vettore alternativo all’Atlas. Questa missione ha alimentato, più delle altre, le voci di un esteso impiego militare, dato che il veicolo avrebbe modificato la sua orbita per sorvolare estesamente il Medio Oriente e l’Afghanistan, nonché per incrociare più volte a distanza relativamente limitata l’orbita della stazione spaziale cinese Tiangong.

Riguardo all’attuale missione dell’X-37B, si sa che esso imbarca materiale per esperimenti biologici scientifici, nonché un piccolo satellite didattico realizzato dai cadetti dell’Air Force Academy di Colorado Springs, il Falcon SAT-8, effettivamente rilasciato dalla navetta-drone in data 28 maggio. Ma lo spazioplano imbarca anche un apparato per sperimentare la conversione e trasmissione in forma di microonde di energia solare captata nello spazio. E’ chiamato Space Based Solar Power, o SBSP, ed è stato sviluppato dal Naval Reserach Laboratory della Marina USA.

Ora, di captare energia solare in orbita, immaginando perfino enormi pannelli facenti vece di una “centrale energetica”, per poi spedirla a terra con fasci di microonde, si parla da moltissimi anni, in linea teorica. L’esperimento SBSP potrebbe dunque inquadrarsi in un’ottica civile, ma solo fino a un certo punto, poiché si è ipotizzati che tale tecnologia potrebbe venir utilizzata per fornire energia, per esempio, a reparti militari dispiegati sul campo, quando non a droni elettrici.

O perfino, intensificando la potenza del raggio di microonde, dar luogo a una vera e propria arma, da usarsi in primis contro satelliti nemici in orbita. E senza dimenticare che, come nelle precedenti missioni X-37B, anche stavolta la stiva potrebbe portare sensori da ricognizione top secret.

Certo, le potenzialità militari ci sono, se il comandante della Space Force, generale Raymond ha commentato, mentre lo spazioplano si staccava di nuovo dalla rampa di Cape Canaveral: “Ogni lancio dell’X37-B rappresenta una pietra miliare e un progresso significativo in termini di come costruiamo, testiamo e implementiamo le capacità spaziali in modo rapido e reattivo. In questa missione l’X-37B ospiterà più esperimenti di qualsiasi missione precedente e spingerà ai limiti le possibilità per i sistemi spaziali riutilizzabili”.

Un altro sistema spaziale interessante, che dovrebbe vedere la luce nel 2021, è lo spazioplano Dream Chaser (nella foto sopra) della compagnia Sierra Nevada Corporation, che sarà disponibile in versione robotizzata, come l’X-37B, ma anche con equipaggio, stimando una capienza massima di 7 persone.

Con un carico utile di 5.000 kg, questo ulteriore mini-Shuttle, la cui linea è ispirata ai velivoli sperimentali “lifting body” a fusoliera portante degli anni Settanta, dovrebbe fare concorrenza al Crew Dragon nel rifornire la stazione ISS, ma opererà anche per la Space Force. Infatti lo scorso 27 luglio è stato confermato che esso potrà portare in orbita uno specifico modulo, detto Shooting Star, lungo 4,6 metri, che verrà rilasciato in orbita bassa come una sorta di stazione spaziale automatica militare, ufficialmente per “esperimenti” che nulla avranno da invidiare, probabilmente agli exploit dei Cosmos russi.

ASAT, missili e laser

La strategia dell’USSF divulgata dal 17 giugno 2020 parla chiaramente del mantenimento della “superiorità spaziale” americana con qualsiasi mezzo e definisce lo “Space Power”, riecheggiando un po’ il “Sea Power” (potere marittimo): “La somma delle capacità di una nazione di far leva sullo spazio per attività diplomatiche, informative, militari ed economiche, in pace o in guerra, allo scopo di conseguire obbiettivi nazionali”.

Poichè queste capacità sono minacciate dall’emergere di capacità spaziali e antisatellite presso altre potenze, gli Stati Uniti reagiscono allo scopo di costituire una “deterrenza” che tuteli la “libertà di utilizzo dello spazio”. Un passaggio riconosce apertamente: “La Cina e la Russia hanno analizzato le dipendenze degli USA dallo spazio e hanno sviluppato dottrine, organizzazioni e capacità specificamente designate per contendere o negare l’accesso e le operazioni USA al dominio spaziale”. La strategia ufficiale americana prevede un periodo della durata di 10 anni, da qui al 2030, per costruire credibili capacità di “combattimento spaziale” e stabilire un “vantaggio militare” nello spazio.

E’ chiaro che il nodo centrale, sebbene gli si giri attorno con un linguaggio estremamente diplomatico, è quello dello sviluppo di armi antisatellite, o ASAT, che rappresentino una credibile estensione delle già notevoli capacità antimissile di intercettazione di testate balistiche al rientro in atmosfera terrestre. Quello delle armi ASAT resta tutt’oggi un capitolo abbastanza oscuro delle capacità militari delle grandi potenze, nel senso che, da un lato esse presuppongono ingenti investimenti, dall’altro la peculiarità dell’ambiente spaziale fa sì che la distruzione di uno o più satelliti in orbita può portare alla formazione di migliaia, o milioni, di detriti potenzialmente letali anche per i propri veicoli spaziali.

Perciò al di là di studi preliminari e di alcuni collaudi pratici, attualmente non si può ancora dire che qualcuno al mondo abbia schierato veri reparti antisatellite in servizio permanente. Senza voler qui rifare la lunga storia dell’astronautica militare, e senza riandare ai primi studi riguardanti missili che avrebbero dovuto far esplodere testate nucleari in orbita, si possono citare alcuni esempi.

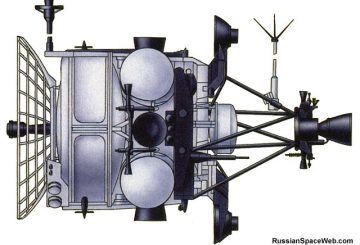

Già nel 1974 i sovietici provarono in orbita a far fuoco, senza bersagli, con un cannone aeronautico Nudelmann-Richter NR-23 da 23 mm fissato al corpo della stazione spaziale militare Almaz 2, quella che per molti anni venne mascherata dal nome civile Salyut 3. Ancora l’URSS effettuò numerosi test di distruzione di satelliti in orbita mediante altri satelliti sviluppati secondo il programma Isterbitel Sputnik, l’ultimo dei quali avvenne il 18 giugno 1982, quando il satellite killer Kosmos 1379(nella foto sopra) investì di schegge il bersaglio Kosmos 1375.

Ci fu poi il caso del missile americano ASM-135 costruito dalla LTV nel 1982 e studiato per essere lanciato da un caccia supersonico F-15 Eagle (nella foto sotto) in arrampicata verticale, quasi che l’aereo facesse le veci del primo stadio di un vettore.

Una volta sparato, l’ASM-135 metteva in funzione in sequenza due stadi propulsivi che acceleravano il terzo componente, una testata a guida infrarossa e ad impatto cinetico denominata MHV (Miniature Homing Vehicle). L’USAF compì il primo e unico test di fuoco completo di tale arma il 18 settembre 1985, quando un ASM-135 sganciato da un F-15 alla quota di 11.000 metri mandò la sua testata MHV fino a 550 km di altezza, distruggendo con precisione il satellite bersaglio Solwind P78-1.

Contemporaneamente, mentre fiorivano gli studi legati alla Strategic Defense Initiative, lo “scudo spaziale” annunciato dal presidente Ronald Reagan fin dal 1983, gli americani esaminavano anche altri sistemi come il Brilliant Pebbels, che doveva portare alla messa in orbita di numerosi missili a guida infrarossa, pronti a essere sparati dal loro satellite-guscio contro testate balistiche al culmine della parabola extraatmosferica, oppure anche ad altri satelliti, ma test condotti dal 1990 al 1992 non diedero l’esito sperato, finchè il programma venne cancellato nel 1993.

In tempi più recenti, la nuova “sveglia” sulle armi antisatellite è stata data dalla Cina l’11 gennaio 2007, quando un vecchio satellite meteorologico Fengyun è stato centrato da un fino ad allora sconosciuto missile antisatellite SC-19 (nell’immagine sopra) , sparato dal poligono spaziale di Xichang e ritenuto una probabile modifica di un balistico DF-21 con testata killer a impatto.

Gli americani si sentirono già allora punti sul vivo e l’anno successivo presero il pretesto della malfunzione di un loro satellite da ricognizione, l’NRO L-21, per organizzarne una sorta di “abbattimento di sicurezza”.

Fu l’operazione Burnt Fros (nelle due immagini sotto), che per la prima volta nella storia vide un oggetto spaziale distrutto da una nave da guerra. Era il 20 febbraio 2008 e da un incrociatore Aegis della classe Ticonderoga, il Lake Erie, venne lanciato in verticale un missile antimissile Standard SM-3 che centrò il satellite a circa 247 km di quota, ampiamente nella fascia dell’orbita bassa.

Ciò ha dimostrato fin da allora che gli americani già dispongono di una buona base tecnica per realizzare propri antisatellite che, almeno riguardo alla fascia di orbita bassa, possono essere ricavati con non troppe modifiche degli antimissile esistenti. Quanto ai russi, abbiamo già citato l’A-235 PL-19 Nudol, le cui prove di lancio rimonterebbero almeno al 2014, e nel frattempo anche l’India si è inserita nella lista conducendo il 27 marzo 2019 il test del missile Prithvi Defence Vehicle Mark II, che ha distrutto un satellite bersaglio orbitante a circa 300 km di altitudine.

E poi c’è ovviamente il citato episodio del Cosmos 2543, che mostra come l’aspirazione a un intercettore integralmente spaziale resti l’obbiettivo più ambito nella ipotizzata guerra orbitale, poiché significa possibilità di presidio, automatico o se necessario anche con equipaggio umano, consentendo di sbarrare la strada con veicoli manovrabili ai mezzi avversari, concettualmente in modo poco diverso dalla guerra navale, fino a raggiungere una posizione ottimale da cui far fuoco, tenuto conto delle complicate leggi della meccanica celeste.

Tutti questi collaudi, tuttavia, non hanno ancora portato, per quel che si sa, a un effettivo dispiegamento operativo di armi antisatellite, poiché tutte le potenze implicate in questi esperimenti temono comunque di avviare una corsa agli armamenti spaziali che sarebbe economicamente insostenibile, forse anche da parte degli Stati Uniti.

Finora, isolati test antimissile e anche la costituzione delle USSF sembrano configurarsi come messaggi diplomatici con cui le potenze si ammoniscono su quanto potrebbe succedere nel peggiore dei casi, ma è dubbio su quanto numericamente potrebbe espandersi una reale forza armata spaziale.

Quanto poi al problema della creazione di detriti, che nel caso di un uso generalizzato di ASAT a impatto cinetico potrebbe rendere perfino impraticabile per anni le orbite basse a qualsiasi nazione, esso potrebbe essere aggirato nel caso di un impiego di armi a energia diretta, come fasci di particelle o laser. Infatti un oggetto orbitante investito da una simile energia radiante verrebbe neutralizzato anche senza esplodere, venendo praticamente “arroventato”.

Il progresso dei laser è continuo e gli USA hanno lo scorso 16 maggio collaudato un laser a stato solido installato sulla nave anfibia Portland, che ha abbattuto con successo un drone. In passato si erano spese fin troppe risorse in grandi laser con base a terra, come il sovietico Terra-3 alla base di Sary Sagan, in Kazakistan, che il 28 ottobre 1984 riuscì a “illuminare” in orbita lo Shuttle americano Challenger, spaventando gli astronauti americani, o come il sistema americano MIRACL, installato a White Sands, nel New Mexico, che il 20 ottobre 1997 colpì un satellite a 430 km di quota.

Ma tali laser “pesanti”, su cui poi calò il silenzio, potrebbero lasciare il posto, con le tecnologie di oggi, a sistemi leggeri imbarcabili su satelliti e navi spaziali abitate, a patto di poter assicurare l’energia necessaria per dar luogo a raggi distruttivi, energia ben difficilmente originabile dai consueti pannelli solari. Il che fa temere che, se questa dovesse rivelarsi la prossima, irrinunciabile frontiera militare, alcune nazioni possano ricorrere a mini-sorgenti nucleari orbitanti per alimentare simili armi. Per ora siamo ancora agli esperimenti e anche la USSF non ha parlato apertamente di sistemi letali, ma l’escalation è sempre dietro l’angolo sull’onda della mala interpretazione dei segnali altrui.

Foto: USSF, Casa Bianca, NASA, US DoD, Read Sector, USAF, Sierra Nevada Corporation e Twitter