SPECIALE AFRICA – Lo Stato Islamico si espande nel continente africano

Sconfitto materialmente il califfato politico, l’ISIS è tornato a inabissarsi nella guerriglia in Iraq e in Siria aprendo nuovi fronti all’estero e contando su una forza stimata in 14-17.000 combattenti nel Siraq e un bottino finanziario di 300 milioni di dollari.

L’organizzazione fattura 3 milioni di dollari al mese, ha investimenti che rendono fino a 4 milioni di dollari l’anno e mantiene instabili le regioni a maggioranza sunnita, nella media valle dell’Eufrate e nella Badiya in Siria, e nella regione curdo-irachena di Kirkuk. L’ISIS sa come insinuarsi fra le maglie del malcontento esistente, delle faglie interetniche e del dissidio fra tribù. Le province (wilayat) all’estero stanno giocando un ruolo cruciale nella strategia dell’idra jihadista. Ampliano la loro impronta a discapito di al-Qaeda, il più delle volte combattono la rivale jihadista, raramente le due organizzazioni uniscono gli sforzi. Lo Stato Islamico drena combattenti dalle milizie qaediste, molto più raro il contrario.

I sociologi lo spiegano con la forza del messaggio rivoluzionario, internazionalista e ‘catartico’ dell’ISIS rispetto ad al-Qaeda. Daesh attrae, soprattutto in Africa, dove controlla l’1% del territorio.

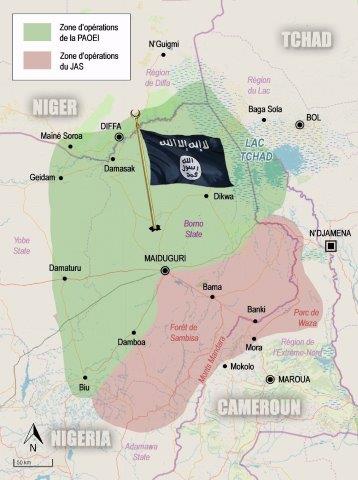

Varie fonti stimano gli affiliati africani all’organizzazione intorno ai 6.000 uomini. La branca più corposa ruota intorno al gruppo Boko Haram/stato Islamico in Africa Occidentale (ISWAP), attivissimi nella regione del Lago Ciad, con 3.500 combattenti circa, forse decimati dalle ultime offensive congiunte delle forze armate nigeriane e ciadiane.

Se le cifre degli stati maggiori fossero confermate, da marzo sarebbero stati uccisi 2mila jihadisti dell’ISWAP e di Boko Haram.

Ma il condizionale rimane d’obbligo, perché significherebbe altrimenti che il 75% della forza jihadista dell’area non esisterebbe più. Il che è inverosimile. Per avere un ordine di idee, la provincia africano-occidentale dello Stato islamico (Islamic State West African Province – ISWAP) è una delle più dinamiche a livello mondiale, seconda per attacchi solo alla zona siro-irachena. Fra il 14 e il 20 maggio, ne ha rivendicati ufficialmente non meno di 13.

Sul fronte della propaganda ha appena lanciato un quindicinale in lingua haussa, molto parlata nel bacino del lago Ciad, con un pubblico di 63 milioni di lettori potenziali. Ha in animo altre uscite, con magazine in francese, fulfulde e lingue minori, per diffondere capillarmente il suo messaggio in tutta l’Africa occidentale e punta a intensificare il reclutamento.

Boko Haram e ISWAP

Parliamo di un’organizzazione dalla storia rocambolesca, che ha subito una scissione nel 2016. Nel marzo 2015, il leader di Boko Haram, Abubakar Shekau, aveva prestato giuramento ad Abu Bakr al-Baghdadi e allo Stato Islamico. Baghdadi riconobbe il giuramento di fedeltà e fu allora che sulla carta il nome Boko Haram scomparve, cedendo il posto all’ISWAP.

Fu un momento che scosse la comunità internazionale, che ribattezzò l’evento come un ‘matrimonio infernale’. Ma le cose cominciarono a incrinarsi nell’agosto 2016, quando emersero le prime frizioni fra l’ISWAP e l’ISIS centrale sull’interpretazione molto estensiva data da Shekau al concetto di takfir, o infedeli.

L’ISWAP cominciò a colpire anche i musulmani apostati. Shekau fu rimpiazzato dalla testa dell’ISWAP con un decreto dell’ISIS, che scommise le sue carte su Abu Musab al-Barnawi, figlio del fondatore di Boko Haram, Mohammad Yusuf (nella foto sotto).

Shekau continua oggi ad operare vicino alla foresta di Sambisa con una fazione di 1.500 combattenti, sotto il nome internazionale di Boko Haram o con quello locale di Jama’at Ahl as-Sunnah lid-Da’wah wa’l-Jihad (JAS), ma è spesso citato come seconda branca dell’ISWAP, avendo rigettato il decreto dell’ISIS.

Il gruppo diretto da Barnawi e Mamman Nour, quest’ultimo ucciso da fuoco amico nel settembre 2018, avendo drenato gran parte degli effettivi, ha un raggio d’azione più ampio che abbraccia l’intera regione del lago Ciad. Stando alle voci che si rincorrono da fine febbraio 2019, Barnawi sarebbe stato rimpiazzato da un nuovo leader, tale. Abu Abdullah Idris ibn Umar al-Barnawi, ma la notizia non è mai stata confermata.

L’organizzazione militare dell’ISWAP

Già prima della scissione di agosto 2016, Boko Haram era una confederazione di sotto-gruppi, un aggregato di individui dalle motivazioni e dai percorsi disparati come ha sottolineato Matteo Puxton, esperto francese di problemi di Difesa e attento osservatore delle dinamiche dello Stato Islamico.

Un mix che ha sempre formato un insieme decentrato, al vertice del quale il capo è forte e onnipresente. Egli domina su un consiglio di una trentina di membri, per dire il vero senza potere reale. Allo scaglione inferiore si situano le cellule operative e i gruppi di combattimento che dipendono da capi locali. Esistono cellule specializzate ad esempio nella fabbricazione di esplosivi, negli attentati suicidi, ma i gruppi agglomerati o ‘interforze’ sono prevalenti e permettono alle unità di funzionare autonomamente.

Spesso sono le circostanze contingenti a dettare le linee d’azione, condizionate dalla disponibilità di uomini e rifornimenti ma anche dal meteo con conferma il calo delle attività insurrezionali durante la. stagione delle piogge.

L’ISWAP è un protoesercito con una protodottrina come sottolineato da uno studio dell’ISPI: dispone di una parvenza di organizzazione tattica per i gruppi combattenti, unità motorizzate dotate di pick-up Toyota armate di cannoni senza rinculo e di mitragliatrici pesanti, camion leggeri e blindati catturati alle forze nigeriane.

Tattiche molto flessibili, fluide e plasmabili a seconda delle circostanze e del resto la semplicità è d’obbligo considerato che la maggior parte dei miliziani dell’ISWAP è poco istruita e priva di formazione militare.

Qualunque sia l’ampiezza delle operazioni, l’ISIS in Africa occidentale è più a suo agio nell’offensiva che sulla difensiva. Si privilegiano i soft targets, con azioni di terrorismo e di guerriglia, se non con un insieme dei due metodi di combattimento, colpendo simultaneamente i militari e i civili con la terro-guerriglia. Un modus operandi che si concretizza con l’impiego di ordigni artigianali.

Sebbene il grosso degli IED dell’ISWAP sia poco sofisticato e spesso realizzato con esplosivi di pessima qualità, proveniente da proiettili d’artiglieria o munizioni aria-terra, rappresenta un pericolo letale per i civili e uno strumento di contro-mobilità nel fronteggiare i militari. L’obiettivo dei raid è uccidere, sequestrare o costringere i civili a cooperare con i jihadisti, causando le massime perdite possibili alle forze di sicurezza.

Le donne e i bambini rapiti servono al tempo stesso da scudo umano, da moneta di scambio, da schiavi in cucina o nei compiti di corvée secondari, da spose forzate e perfino da vettori negli attentati suicidi. Con i reclutamenti forzati, si cerca di fare massa e colmare le pesanti perdite. I raid offensivi sono più o meno elaborati, con qualche decina di uomini o molti di più. Permettono di saccheggiare i villaggi e fare bottino in armi, munizioni e uniformi delle forze di sicurezza.

L’apparato militare assomiglia sempre più a quello della “fase territoriale” dello Stato Islamico in Siria e in Iraq, con veicoli bomba SVBIED, officine per fabbricarli e l’utilizzo di razzi da 122 mm.

L’intelligence locale e tattica è un altro atout dell’ISWAP. Due anni fa, un drone da ricognizione di tecnologia civile cinese è stato abbattuto dalle forze nigeriane. Questi mezzi di osservazione, utilizzati anche dall’ISIS in Iraq e Siria, garantiscono ai miliziani di scegliere gli obiettivi meno difesi o colpire le posizioni militari conoscendone l’ubicazione esatta, con un’idea più precisa degli effettivi presenti.

I combattenti hanno a disposizione trasporti civili e militari, technical, utilitarie leggere e camion, talvolta blindati e molte moto. Ognuna trasporta fino a tre combattenti armati e grazie ad esse i jihadisti sono più mobili delle unità regolari dotate di pick-up: un elemento rilevante in alcuni contesti come nella foresta di Sambisa o nelle zone accidentate del nord del Camerun, in Ciad e nel sud del Niger.

I veicoli a 4 ruote sono vulnerabili ai raid dell’aviazione nigeriana e della Forza multinazionale congiunta (MNJTF) composta da contingenti dei paesi della regione Dopo le forti perdite subite a partire dalla primavera 2015, le unità motorizzate hanno imparato a diradarsi e a camuffarsi una volta terminata la fase di attacco. I campi sono accuratamente occultati, e gli elementi mobili si spostano prevalentemente in moto, più furtive. Sul lago Ciad, le imbarcazioni sono spesso dotate di mitragliatrici pesanti, nascoste sotto fitta vegetazione e protette, difficilmente identificabili dall’alto, anche durante la navigazione. Garantiscono all’ISWAP una vera capacità anfibia.

L’ISWAP in assetto difensivo

Nelle imboscate, l’ISWAP articola in genere il dispositivo su elementi di sicurezza, d’appoggio e da assalto. I primi si posizionano nelle retrovie della direzione stimata del convoglio o della colonna da attaccare. Servono per impedire l’arrivo di rinforzi e per bloccare una eventuale manovra di ripiegamento del nemico. I secondi sono disposti in testa all’imboscata. Con il fuoco delle mitragliatrici pesanti impediscono all’avversario di esfiltrarsi. Gli elementi d’assalto sono invece incaricati della kill zone.

I confronti diretti sono in genere rapidissimi. I jihadisti si eclissano velocemente prima di radunarsi a distanza di sicurezza. Come nell’offensiva, anche nelle azioni prettamente difensive l’uso degli IED è fondamentale. Si tratta di esplosivi facili da impiegare, similmente alle mine, interrati lungo le piste in numerosi nidi. Sprovviste di mezzi di detezione a sufficienza, le colonne delle forze di sicurezza sono esposte a questa minaccia e vengono spesso bloccate.

Ma anche i jihadisti sono vulnerabili in terreni pianeggianti, mancando spesso di radio e di uomini ben addestrati. Dove operano da molto tempo, le posizioni sono più o meno ben preparate, e gli avamposti d’allarme protetti da IED. Questi ultimi servono per dare tempo idoneo all’evacuazione dei campi principali, ritardando l’avanzata del nemico, specie quando ci sono ostaggi da trasferire.

Malgrado i trinceramenti che comportano spesso tunnel come a Balabulin e Dambora, i jihadisti resistono difficilmente alle operazioni nemiche ben congegnate con appoggi aerei e d’artiglieria. Reggono ancora meno quando l’avversario manovra.

Ma quando il nemico ingaggia operazioni inferiori, poco manovrate, sanno approfittare del minimo errore. Piccoli team anticarro mobili, appiedati o in moto, riescono a infliggere pesanti perdite ai blindati nemici. Nel combattimento urbano i jihadisti dell’ISWAP sono più efficaci. Sanno aprire brecce nei muri delle case che occupano, feritoie da cui sparare protetti, difficili da individuare. Operano spesso dalle moschee, obbligando il nemico a sparare sui luoghi di culto con tutte le conseguenze negative sull’immagine pubblica. Ricorrono poco ai cecchini, mancando di tiratori competenti.

Gli sniper sono isolati, ma riescono talvolta a ottenere buoni risultati specie quando sono camuffati nelle case abbandonate presso le basi militari. Secondo un rapporto presentato al Consiglio di sicurezza dal segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres: «questo gruppo estremamente aggressivo ha acquisito una forte capacità operativa e moltiplicato gli attacchi contro le basi militari e le città. Fra luglio e dicembre 2018 ha ucciso più di 700 soldati nigeriani, impossessandosi dei loro materiali. Non ha subito nessun rovescio significativo in tutto il 2018.

Ha migliorato la propria situazione finanziaria. Non è più alimentato dall’ISIS centrale, attraverso la branca libica, che serve da tempo come retrovia per la formazione militare dei suoi membri. É capace ormai di autosostentarsi, beneficiario del supporto delle popolazioni locali del nord-est del Borno, ha accresciuto la quantità e la qualità del suo materiale propagandistico, recluta a più non posso fra la popolazione locale ed è riuscito ad attrarre un piccolo numero di combattenti stranieri».

In un rapporto precedente, l’Ufficio delle Nazioni Unite per l’Africa occidentale e il Sahel aveva già allertato su una «possibile convergenza e saldatura di legami fra i gruppi jihadisti nella regione», con movimenti facilitati attraverso le frontiere dell’Ovest e del Sud-Est della Libia.

Gli sviluppi più temibili: il connubio ISWAP-ISGS

L’aspetto più preoccupante è che sembra ormai certo che il gruppo abbia stretti legami con lo Stato Islamico nel Grande Sahara (ISGS), i cui attacchi hanno cominciato ad essere rivendicati dall’ISWAP. Almeno da luglio 2019, in coincidenza con l’attacco complesso contro la base militare di I-n-Ates, nel nord del Niger, non distante dalla frontiera con il Mali.

Lanciato il 1° luglio, l’assalto avrebbe fatto 18 morti fra i ranghi delle forze armate nigerine. Partito con l’esplosione di due veicoli-bomba (VBIED) suicidi, il raid è continuato con l’accerchiamento del campo da parte dei jihadisti che sfrecciavano sulle moto, sparando all’impazzata. Solo l’intervento di due Mirage-2000 della forza Barkhane ha disperso gli attaccanti. Il SITE intelligence, una struttura americana che sorveglia le attività della galassia jihadista sulle reti digitali, ha scoperto che l’attacco è stato rivendicato il 3 luglio da un comunicato firmato dall’ISWAP e non dall’ISGS: «i soldati del Califfato hanno attaccato la base militare d’Inates due giorni fa», recita il testo, che riportava una versione differente dei combattimenti rispetto a quella fornita dalle autorità nigerine.

L’ISWAP sostiene che i jihadisti «hanno messo in fuga i soldati» nigerini, prima di saccheggiare armi ed equipaggiamenti per poi «rientrare sani e salvi nelle loro posizioni». Erano riusciti addirittura a tagliare le linee di comunicazione della base, prima di attaccarla. Due settimane dopo, un nuovo assalto, ancora più violento, ha investito un avamposto militare a Chinegodrar, mietendo 89 vittime fra i soldati nigerini. Lo scompiglio è stato totale.

Gli uomini della base di Ekrafane, poco più a est, lungo la frontiera maliana, sono fuggiti, ripiegando più a sud, nella località di Abala. Turbato, il governo centrale ha liquidato il capo di Stato maggiore militare e generale. Ha aperto negoziati con i capi dello Stato islamico per giungere a un modus vivendi, ma ancora una volta senza troppa chiarezza, con mediatori ambigui e tante diffidenze. Le forze armate sono del tutto contrarie a qualsiasi patteggiamento con l’ISGS.

Il fronte governativo appare sfaldato, nonostante l’apertura di dialogo risalga al 2016, all’iniziativa del ministro dell’Interno, Mohamed Bazoum. L’asse jihadista invece si consolida e a partire da maggio 2019 la propaganda dello Stato Islamico parla dell’area sahariana e del bacino del Lago Ciad con l’unica dizione ‘provincia dell’Africa occidentale’.

Lo stesso è avvenuto il 2 novembre, quando l’ISWAP ha rivendicato l’attacco in Mali, a Indelimane, vicino alla località di Ansongo, nel settore sudorientale di Ménaka. La compagnia dell’esercito maliano finita sotto attacco ha perso 53 uomini. Ne contava 80, il che lascia desumere che i restanti siano stati catturati. Intimoriti, a Bamako, hanno deciso di evacuare le truppe dalla regione di frontiera, esponendola ancor più agli assalti jihadisti.

Il fatto che l’ISWAP rivendichi gli attacchi commessi dall’ISGS lascia aperti molti interrogativi. Quest’ultimo opera prevalentemente nella fascia sahelo sahariana, in particolare nella regione del Liptako-Gourma, all’intersezione delle ‘tre frontiere’ di Mali, Niger e Burkina Faso.

Un’area dove si stanno concentrando gli sforzi dell’operazione francese Barkhane e in particolare della Legione Straniera. Attualmente il peso delle operazioni in quella regione è sulle spalle di 1.500 legionari, 500 uomini del 2° Reggimento di Fanteria, del 1° Reggimento di Cavalleria, del 1° Reggimento del Genio, del 1° Reggimento ma soprattutto del 2° Reggimento parà, che dall’autunno ha raddoppiato i gruppi di commando paracadutisti, in coordinamento, si fa per dire, con le forze del G5 Sahel e con gli eserciti locali, come concordato al vertice di Pau il 13 gennaio scorso.

Il generale Pascal Facon, comandante dell’Op. Barkhane, si dice fiducioso: «nonostante la situazione sanitaria particolare, la pandemia non sta incidendo sul ritmo operativo e il nemico è sotto forte pressione, braccato, in ritirata»

la morte recente di due legionari del 1° REC, nella prima settimana di maggio, sembrerebbe indicare un inasprimento dei combattimenti. L’ISGS ha un punto in comune con l’ISWAP: attaccare il Niger.

L’ex fazione di Boko Haram sconfina spesso per razziare e uccidere nella regione di Diffa, situata nel sud del paese.

Se le due organizzazioni arrivassero a coordinare le loro azioni, la situazione per la sicurezza nigerina si diverrebbe critica. Sembra che i legami si stiano intensificando. I due gruppi jihadisti hanno già un partenariato operativo e logistico, con una base di supporto nella regione nigeriana di Sokoto. Dall’autunno scorso, la zona nigerina di Ouallam e il vicino Fezzan libico stanno diventando un santuario per i transfughi del Califfato siro-iracheno.

Su richiesta del presidente nigerino Issoufou, lo Stato Maggiore francese è corso ai ripari. Ha spedito un distaccamento di 50-80 commando della Task Force Sabre a Tillabéri e ne schiera un altro a Diffa nel sud, contro l’ISWAP.

La Francia dispone di capacità militari importanti in Niger, con una base aerea a Niamey da cui decollano i Mirage 2000 della 3a squadra di caccia “Ile de France”, i tre droni MALE MQ-9 Reaper del reggimento Belfort e i cargo dello squadrone Anjou, oltre alla base avanzata di Madama, ora sguarnita in favore di Gossi, nel Mali centrale. I Reaper sono la vera superstar delle operazioni di controterrorismo nel Sahel, soprattutto dal dicembre scorso, mese in cui i Block 1 francesi hanno acquisito la capacità di lanciare armi.

Da allora ad oggi hanno garantito persistenza sugli obiettivi e decine di attacchi grazie anche alla potenza dei sensori ISR. Dei 7 droni ricevuti dai francesi, uno solo è andato perduto.

Lo Stato Islamico nel Sahara (ISGS)

Anche la storia dell’Islamic State in Greater Sahara (ISGS) è un altro spezzone degli scismi fra jihadisti. Il gruppo è emerso a metà 2015, quando Adnan Abu Walid al-Sahraoui, dirigente degli Almoravidi qaedisti, ha prestato giuramento di fedeltà al Califfo al Baghdadi. Un atto sconfessato e rigettato dal capo degli Almoravidi, Mokhtar Belmoktar, che ha defenestrato al-Sahraoui e mantenuto la linea qaedista.

È stato a quel punto che al-Sahraoui e altri almoravidi filo-Daesh hanno abiurato per formare lo Stato Islamico in Mali, poi denominato ISGS qualche settimana più tardi. L’ISIS centrale ha temporeggiato e accettato la bay’ah solo quando il gruppo di al-Sahraoui si è mostrato capace di sferrare diversi attacchi notevoli, rivelando la valenza strategica agli occhi dell’organizzazione.

Difatti, solo dopo l’imboscata di Tongo Tongo, nel nord del Niger, costata la vita a quattro Berretti Verdi del 3rd Special Forces Group americano, nell’ottobre 2017, Daesh ha cominciato a integrare le azioni dell’ISGS nella sua propaganda.

Da quel momento in poi l’ISGS è diventato una forza centripeta capace di catalizzare membri dissidenti di altri gruppi e di attirarsi gli strali del dipartimento di Stato a Washington. Da ottobre 2019, il programma Rewards for Justice ha offerto una taglia da 5 milioni di dollari per ottenere informazioni sulla posizione di Sahraoui, scompaginando tutti i piani dei mediatori negoziali e degli intermediari, scoraggiati dal contattare fisicamente il capo dell’ISGS e i suoi luogotenenti per timore di finire sotto sorveglianza o inceneriti da un missile. Alcuni responsabili nigerini hanno chiesto agli americani di rinunciare alla ricompensa, che sta complicando i tentativi di dialogo intercomunitari e con gli insorti ma è probabile che tale richiesta non sia stata soddisfatta.

Héni Nsaibia, esperto di Menastream, ha stimato la forza dello Stato Islamico nel Grande Sahara in 425 jihadisti (erano una quarantina nel 2015): 300 uomini dell’ISIS, inclusi 100 Fulani Tolebee che hanno abbandonato la Katiba Macina, più altri 125 combattenti della Katiba Salahhedine, affiliata all’ISGS dal maggio 2017.

Secondo altre fonti la maggioranza dei membri dell’ISGS sarebbero pastori nomadi fulani fuoriusciti dal MUJAO, il Movimento per l’Unità e il Jihad in Africa dell’Ovest a dominanza fulani e araba, creato nel 2011 e articolato su quattro katibe o battaglioni autonomi. I fulani dell’ISGS agiscono in prevalenza alla frontiera maliano-nigerina, accanendosi in particolare contro la regione di Tillabéri. Niamey ha accusato il colpo.

Dopo aver evacuato l’area, ha tentato di riguadagnare il terreno perduto, imbastendo una serie di operazioni antiterroristiche brutali, con il sostegno e la benedizione della Francia, che ha esercitato non poche pressioni sul governo africano alleato. L’escalation militare sta però degenerando in troppe vittime civili collaterali, che fanno il gioco dei jihadisti, come nel 2017-2018, quando il Niger si era associato alle milizie etniche maliane, rivali delle comunità frontaliere fulani, spingendo queste ultime fra le braccia del Daesh.

Scrive l’International Crisis Group: «le comunità di frontiera, che ormai imbracciano le armi da due decenni, sono sempre più ostili allo Stato centrale. Il governo nigerino ha cercato testé di accattivarsele, senza riuscire a far breccia.

Le tante iniziative di dialogo e di disarmo si sono rivelate poco coordinate e confusionarie. Gli sforzi per reclutare gli autoctoni nelle forze di sicurezza sono evaporati nel nulla a causa del nepotismo e della corruzione e «hanno dato risultati poco convincenti, in primis fra i nomadi fulani»

È sempre più arduo persuadere gli abitanti delle zone di confine che il governo può offrire loro più dei jihadisti, abili nel presentarsi come un’alternativa valida all’amministrazione centrale. Il Niger si è svegliato troppo tardi. Si ritrova ora con margini di manovra talmente risicati, che lo Stato islamico sta dilagando non solo nella regione di Tillabéri, ma anche dall’altro lato della frontiera con il Burkina Faso e con il Mali. I suoi affiliati attaccano in Mali le forze armate e le milizie lealiste quali Groupe autodéfense touareg Imghad et alliés (GATIA) e il Movimento per la salvezza dell’Azawad.

Fino a poco tempo fa avevano un modus vivendi con il potentissimo GSIM (Gruppo di Sostegno all’Islam e ai Musulmani) qaedista, con relazioni complementari e opportuniste. I due gruppi scendevano spesso a patti contro il nemico comune ed erano in buone relazioni anche con l’ISWAP.

Adesso non è più così. I due gruppi sembrano sul punto di «combattersi in una sorta di ricomposizione delle aree d’influenza» sostiene il generale Facon e le sue parole sono confermate anche dall’ultimo rapporto sulla situazione in Mali del segretario generale delle Nazioni Unite

«Gli scontri fra il GSIM e l’ISGS hanno accentuato la complessità della situazione di sicurezza nel nord e nel centro del Mali. Sembra che l’ISGS abbia ampliato le sue zone operative ad alcune aree delle regioni di Gao e di Timbuctù, prima riserve esclusive del GSIM». In effetti, si registrano scontri ‘fratricidi’ nel centro del Mali e nell’area di Timbuctù.

L’espansione dell’ISGS, «avrebbe generato una scissione all’interno della katiba Macina, parte del GSIM, molti suoi combattenti fulani essendosi affiliati allo Stato Islamico» .

Il contesto sociale che aiuta i jihadisti

Al centro del Mali, il territorio del Macina è completamente fuorilegge. L’implosione delle strutture statuali ha liberato ed esacerbato le contraddizioni fino ad allora disciplinate dai poteri locali. Uno degli antagonismi latenti divenuto manifesto è il confronto fra due sistemi produttivi in competizione fra loro per l’accesso alle risorse naturali, sempre più scarse. Il primo, fondato sulla pastorizia, ruota intorno ai pascoli e agli armenti.

Richiede spazi enormi, libertà di movimento e scarsi controlli. È animato dai pastori nomadi fulani, abituati a muoversi su territori dai percorsi e dai confini mobili. L’altro, agricolo, ruota intorno alla comunità sociale sedentaria dei contadini dogon, di fede animista. In condizioni climatiche e politiche normali, la competizione per le risorse vegetali e minerali è regolata socialmente da poteri locali universalmente riconosciuti.

Ma da qualche decennio, questi due sistemi di produzione dalle finalità differenti devono vedersela con una rarefazione delle risorse naturali, dovuta ai cambiamenti climatici, alle siccità ricorrenti, e all’esplosione demografica. La scarsità di risorse ha provocato un aumento sensibile dell’estensione dei percorsi pastorali, liberando spazi inoccupati che si sono trasformati in terre coltivabili. La competizione per i terreni ha generato tensioni sociali, in un contesto in cui esiste un catasto agrario riconosciuto, che predomina su un catasto pastorale inesistente.

Un aspetto discriminatorio vissuto nell’immediato come una sorta di razzismo etnico, perché l’assenza di un catasto pastorale riguarda tutte le società pastorali sahelo-sahariane, fulani, tuareg, mauri, arabe, tubu.

Nella memoria collettiva, tutti i fulani sono assimilati ai jihadisti, vista la presenza di alcuni di loro nelle fila del MUJAO, o vista l’appartenenza etnico-culturale del jihadista Kouffa, comandante la katiba Macina, e così via. Similmente, agli abusi compiuti dai militari maliani sui civili fulani si applicano schemi di violenze etniche, stigmatizzando come razzisti l’esercito e la confraternita dei cacciatori Dozo, che sono un caleidoscopio multietnico a dominanza Dozo, e che vengono ridotti a un’etnia tout court. Queste rappresentazioni superficiali, che dipingono lo stato assente, predatore e armato contro i fulani, a loro volta equiparati a jihadisti, o l’equivalenza fra Dozo e Dogon conducono a interpretazioni etniche fuorvianti.

Contrapposizioni che sono strumentalizzate dal predicatore Kouffa, abile nell’elaborare un’ideologia vittimista, suscettibile di esacerbare l’insieme delle società fulani africane. Kouffa propugna una sorta di sollevamento rivoluzionario fulani, non tanto per la sopravvivenza etnica quanto per attrarre combattenti nella sua katiba. Il suo messaggio è molto pericoloso. Rischia di ampliarsi nella regione di Ménaka, nel nord-est, e di innescare un processo di guerra civile embrionale. Contrasti simili fra sistemi e culture economiche antagoniste si registrano anche in Niger e in Nigeria.

Fra il 2008 e il 2014, 28.500 kmq circa di terreni pastorali sono stati persi in Niger a beneficio dell’allevamento intensivo o dell’industria estrattiva, in forma di concessione, o tramite transazioni fondiarie illecite. I nomadi della regione sono sul piede di guerra. Subiscono sempre più le angherie e le pressioni degli agricoltori sedentari, rapidi nell’appropriarsi dei pascoli loro assegnati.

A nulla vale la legislazione fondiaria solida di cui si è dotata Niamey, che tutela gli allevatori nomadi. Le politiche in materia sono evase e mal applicate, anche perché lo Stato è incapace di regolamentare le zone in preda a conflitti violenti. I pastori nomadi ignorano spesso i diritti che la legge erge a tutela delle loro terre. Insomma vige il caos e le leggi sono un mero specchietto per le allodole.

Non aiutano nemmeno le volenze commesse dalle forze regolari maliane (FAMA), accusate dalla MINUSMA (Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation du Mali) di aver compiuto 101 esecuzioni sommarie nei primi tre mesi del 2020. Una nota della Missione imputa alle FAMA la responsabilità di 32 casi di sparizioni forzate, 32 casi di torture o trattamenti crudeli, disumani o degradanti e di 115 arresti arbitrari. Un altro massacro sarebbe avvenuto il 5 giugno nel villaggio fulani di Binédama, dove le FAMA avrebbero giustiziato 29 abitanti fulani. Anche le forze nigerine avrebbero commesso abusi in territorio maliano. Qualcosa che pone un problema di credibilità delle forze e non fa che alimentare la propaganda jihadista.

Il ritorno dello Stato Islamico in Libia

Negli ultimi due anni, l’ISIS è riuscito a riorganizzarsi in Libia, seguendo il crescendo operativo registrato dal 2017. Nell’agosto di quell’anno, pochi mesi dopo esser stato espulso dalle forze di Misurata e dai bombardamenti americani dal feudo di Sirte (dicembre 2016-coalizione Al-Bunyan Al-Marsus), è riuscito a esfiltrare i propri quadri per organizzarsi altrove. Ha saputo riorganizzarsi nel sud del paese e intorno alla città costiera di Sirte, nel deserto meridionale di Bani Walid e Wadi Zanzam (dive ha subitoi alcuni raid aerei statunitensi), dimostrando che la sua presenza nel paese è ormai un dato di fatto.

Dispone di tre brigate scarne, guidate da Al-Mahdi Salem Dangu, alias Abu Barakat. E ha ripreso a fare propaganda nell’agosto 2017, utilizzando la denominazione di provincia di Barqah o Cirenaica. I suoi attacchi si sono intensificati nel 2018. Nel novembre di quell’anno, ha attaccato un posto di polizia a Tazirbu, nel distretto di Kufra. Un mese prima, aveva rivendicato un raid ad al-Fuqaha, nel distretto di Jufra (Fezzan).

Il gruppo ha ripreso a colpire anche nei grandi centri urbani, fra cui Tripoli e Derna, sfruttando l’allungamento eccessivo delle forze dell’esercito nazionale libico (LNA) del geberale Khalifa Haftar impegnate fino a poche settimane or sono nell’offensiva su Tripoli

Un insieme di tendenze operative che dimostrano come dopo la fuga da Sirte, l’ISIS si è riorganizzato in piccole cellule frastagliate, capaci di colpire in diverse regioni del paese. Stime attendibili parlano di 500 combattenti jihadisti oggi presenti soprattutto nelle regioni intorno a Sabha, Ubari, Kufra e al-Awaynat.

Giocano un ruolo cruciale anche nella formazione dei miliziani dell’ISWAP. Nonostante il basso profilo dei primi mesi del 2019, l’ISIS libico è riapparso in aprile, pochi giorni dopo l’avvio dell’offensiva di Haftar contro Tripoli, con raid nell’oasi di Fuqaha, a Ghadduwa e a Sebha, nel Fezzan, approfittando del vuoto lasciato dagli uomini di Haftar in marcia verso la capitale.

In quell’occasione la propaganda si è servita nuovamente del vocabolo provincia del Fezzan, in aggiunta a quella della Cirenaica. In piccolo, l’ISIS in Libia ha riprodotto lo stesso schema seguito da al-Qaeda nel Maghreb Islamico dopo l’intervento francese (Operation Serval) nel nord del Mali nel 2013-2014: utilizzare il sud della Libia per riorganizzare i ranghi e dirigersi verso il Sahel, trasformando quest’ultimo in santuario operativo.

Fra il 2015 e il 2016, all’apogeo del suo splendore, l’ISIS era riuscito a catturare i principali checkpoint e rotte commerciali che conducevano alla Libia dal Sahara. Gode tuttora di una libertà d’azione nel Fezzan che le truppe di Haftar faticano a controllare e ha sponde nelle tribù arabe locali.

I combattenti stranieri, soprattutto sudanesi, hanno sempre giocato un ruolo chiave nel gruppo, visto che la componente libica è stata sempre marginale. Oggi, secondo fonti dallo US Africa Command (AFRICOM), circa l’80% dell’ISIS in Libia è composto da foreign fighters, con combattenti provenienti perfino da paesi come Ghana ed Eritrea e non solo dal Maghreb e dal Sahel. Il sud della Libia offre al gruppo un mercato molto vantaggioso per il reclutamento.

L’organizzazione può offrire soldi e supporto ai migranti in transito e ai mercenari stranieri molto attivi da qualche anno. D’altronde l’ISIS in Libia è nato a Derna nell’aprile 2014 con 300 combattenti, quasi tutti reduci dalla guerra in Siria nei ranghi della Brigata libica Battar. All’epoca, il pre-ISIS si era alleato con gruppi preesistenti come Ansar al-Sharia, chiamandosi Islamic Shura Youth Council (Majlis Shura Shabab al-Islam).

Fin dal giugno 2014, il gruppo ha dichiarato la propria affinità ideologica all’ISIS centrale e a ottobre ha prestato giuramento di fedeltà ad al Baghdadi, che un mese dopo ha annunciato la formazione di tre province dello Stato Islamico in Libia: Fezzan, a sud, Barqah, a est e Tarabulus, a ovest. Se la situazione all’Ovest dovesse precipitare nuovamente, i jihadisti, oggi minoritari all’Est, potrebbero rialzare la testa, approfittando del vuoto di dominio lasciato dalle forze sfilacciate del maresciallo Haftar.

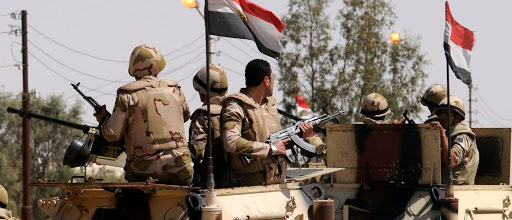

La forza dello Stato islamico in Egitto e nel Sinai

Lo Stato Islamico in Egitto, distinto dall’ISIS in Sinai, è comparso nel luglio 2015: non ha mai prestato giuramento all’ISIS centrale ma è stato inglobato da quest’ultimo nell’edizione del maggio 2017 del settimanale Rumiyah, con un’intervista anonima a un jihadista del gruppo i Soldati del Califfato, o “Emir of the Caliphate’s Soldiers in Egypt’’.

Questa branca dell’ISIS ci riguarda da vicino perché nel luglio 2015 ha attaccato con un’autobomba il Consolato italiano al Cairo, colpendo per la sua abilità nell’aggirare i rigidi controlli di sicurezza nella capitale egiziana. Dopo un anno 2016 relativamente calmo nell’ovest del paese, il 2017 ha conosciuto un crescendo di azioni terroristiche, specie contro i cristiani copti. I soldati del Califfato hanno colpito un bus che si recava al monastero di San Samuele il Confessore, nel governatorato di al-Minya, il 26 maggio.

Ventotto cristiani sono stati massacrati. Il gruppo jihadista dovrebbe essere comandato da Izzat Ahmed e Amro Saad, due attivisti di Daesh molto noti alle autorità egiziane.

Entrambi avrebbero reclutato una decina di giovani della regione di al-Minya, fra cui i due kamikaze Mamdouh Amin e Mahmoud Hassan Moubarak, che hanno sferrato gli attacchi contro le chiese di Alessandria (17 morti) e di Tanta (28 morti), il 9 aprile 2017. Oded Berkowitz, direttore regionale del gruppo di intelligence di Tel Aviv Max Security Solutions, sostiene che lo Stato Islamico Misr, come sono apostrofati i soldati del Califfato, conti fra i 50 e i 75 jihadisti, sebbene buona parte non sia di stanza in Egitto ma nella vicina Libia, con legami con le brigate del deserto dell’ISIS in Libia e connessioni con il molto più potente Stato Islamico nel Sinai.

Il nord del Sinai continua ad essere la principale zona operativa dei terroristi del Daesh, favoriti dall’orografia semidesertica e poco abitata. Gli uomini del Daesh beneficiano della cooperazione più o meno coatta delle tribù beduine locali, tradizionalmente ostili al governo centrale.

Con una forza stimata dal Combating terrorism centre di West Point in 1.250 combattenti, questa branca dell’ISIS in Africa è seconda solo all’ISWAP. Le sue origini risalgono al 2011, con la defenestrazione di Hosni Mubarak, e la nascita del gruppo Ansar Beit al-Maqdis, o Supporters of Jerusalem, divenuto Stato Islamico nel Sinai tre anni dopo, nel novembre 2014. Inizialmente vicino ad al-Qaeda, sebbene non formalmente affiliato, l’ISIS in Sinai ha condotto una serie di attacchi contro Israele durante la guerra a Gaza nel luglio 2014.

Da quel momento in poi ha cominciato a rivolgere i suoi strali contro l’Egitto e nel novembre 2014 ha prestato la bay’a allo Stato Islamico. Mai come allora l’ISIS centrale ha riconosciuto così velocemente un nuovo affiliato, appena tre giorni dopo.

Da quel momento in poi, l’ISIS in Sinai ha sferrato molteplici attacchi fra cui quello contro il volo russo Metrojet 9268 costato la vita a 224 persone. Il gruppo ha avuto sempre legami stretti con l’ISIS centrale, ricevendone fondi, armi e addestramento tattico, almeno fino al 2017-2018. A dispetto delle numerose operazioni lanciate dalle forze armate egiziane per sradicarlo, l’ISIS in Sinai si sta rivelando estremamente resistente.

L’ultima operazione degna di nota dell’esercito risale a febbraio 2018, nel nord del Sinai, foriera di molte perdite fra i jihadisti e soprattutto fra i vertici, decapitati del comandante Abu Osama al Masri. Nonostante tutto, l’eclissi della provincia del Sinai è durata poco, tornando a macinare propaganda dall’autunno 2018. Con l’operazione rivincita per lo Sham, lanciata dopo la caduta di Baghuz ultima roccaforte del Califfato in Siria), ha dimostrato di poter ampliare il raggio d’azione non solo al Sinai centrale, ma anche al settore del canale di Suez con un attentato fallito.

La provincia del Sinai è stata la seconda a montare un video, nel giugno 2019, che rinnovava il giuramento di fedeltà a Abu Bakr al-Baghdadi, poi deceduto. Le perdite subite nel 2018 sembrato aver ringiovanito il comando. Il capo attuale dovrebbe essere Mamhud Suleiman Abiu Eshteiwi, giovanissimo, di età inferiore a 35 anni.

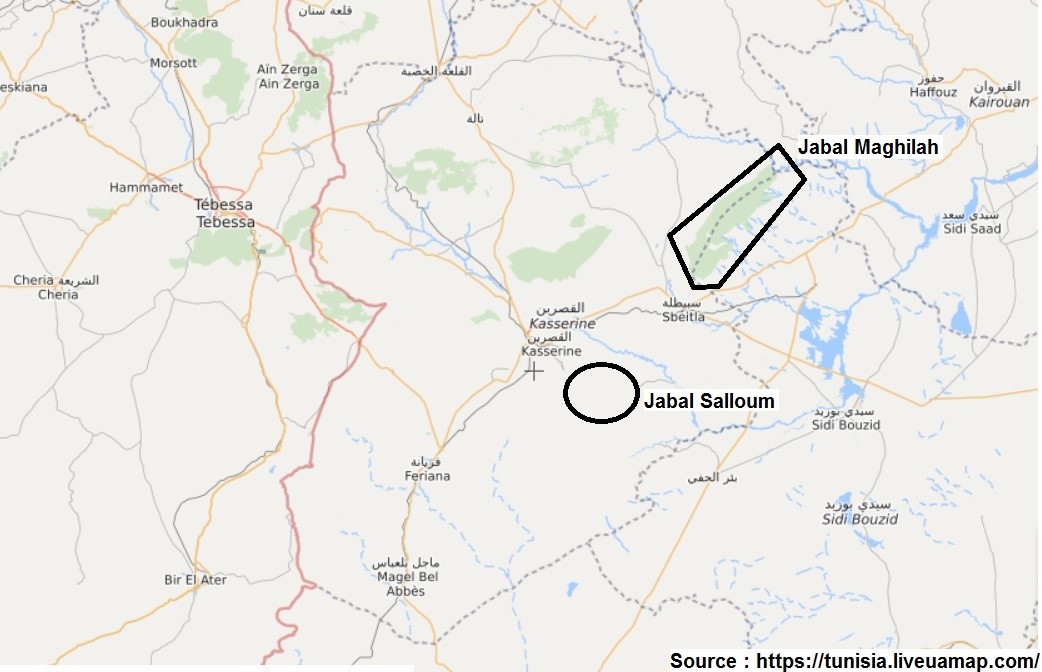

L’ISIS in Tunisia e in Algeria

Lo Stato Islamico in Tunisia conta un centinaio di membri, attivi soprattutto nell’Ovest del Paese. Trae origine dal gruppo Jund al-Khilafah, o Soldati del Califfato (JAK-T), che hanno prestato giuramento all’ISIS centrale senza ricevere mai conferma.

Il basso profilo delle cellule tunisine contrasta per ora con il fatto che il Paese è stato un serbatoio fra i principali dell’ISIS centrale. Fra gli attacchi più spettacolari ricordiamo quello al museo del Bardo a Tunisi. Se i terroristi filo-Daesh hanno potuto colpire quasi indisturbati uno dei siti più protetti del paese, significa che molteplici sono le falle da tamponare. Ancora carente il coordinamento d’intelligence e forze adeguate, eccezion fatta per alcuni corpi speciali della Guardia Nazionale e della Polizia, numericamente esigui e con un migliorato ma ancora incompleto supporto aereo.

Oggi, sono i commando paracadutisti dell’ANP algerina che stanno braccando i terroristi nei santuari montuosi limitrofi, appoggiati dai cacciabombardieri Su-24. Organizzati sul modello degli Spetsnaz sovietici, i para-commando algerini sono la colonna vertebrale del CLAS, il Centro di condotta e coordinamento delle operazioni anti-sovversive.

L’insorgenza jihadista si muove tra la frontiera libica, il Sahel e il monte Chaambi, a pochi passi dall’Algeria. La provincia algerina dello Stato islamico (ISAP) è stata la prima cellula dell’ISIS africana, ma non ha avuto vita facile. Fondata dall’ex braccio destro di Abdelmalek Droukdel (capo di AQMI ucciso recentemente dai francesi in Mali) Abdelmalek Gouri, aveva prestato giuramento di fedeltà ad al-Baghdadi nel settembre 2014, bay’a accolta due mesi dopo.

È balzata agli onori delle cronache per il rapimento e la decapitazione di un cittadino francese, Hervé Gourdel. Da quel momento in poi ha attirato reclute da quattro gruppi dissidenti di AQMI, colpendo a Jijel, Costantina, Tiaret, alla periferia di Algeri, a Skikda e Annab, con un ultimo attentato nell’agosto 2017. Ha conquistato una postazione militare nel Jabel Ouahch, puntando contro Costantina, nel nordest del paese, da cui ha potuto lanciare assassini mirati, imboscate con IED e almeno un attentato kamikaze fallito.

La durissima repressione delle forze di sicurezza algerine ha decimato l’ISAP, stretto nell’angolo anche dall’antagonismo con AQMI. Alla morte di Gouri, eliminato dalle forze algerine dopo l’uccisione di Gourdel, il New York Times parlava di 30 jihadisti attivi nel 2014. Nel 2015, sappiamo che le forze algerine hanno ucciso 21 membri dell’ISAP, neutralizzando una volta per tutte il gruppo. Oggi, l’ISAP ha una forza “embrionale” stimata in meno di 25 uomini.

La minaccia in Somalia e Kenya

La Somalia sta emergendo come un santuario cruciale per la presenza del Daesh in Africa. Il 15 maggio scorso, in pieno Ramadan l’ISIS ha rivendicato un attacco con IED contro la polizia somala, vicino a Mogadiscio. Era da novembre 2019 che non accadeva più. Guarda caso il tutto è coinciso con l’annuncio della ‘nuova battaglia di attrito’ a livello mondiale annunciata dallo Stato Islamico.

L’ascesa del Daesh in Somalia ha avuto inizio nel 2015, quando un gruppo dissidente degli Al-Shahab qaedisti (nella foto sopra), guidato dall’ideologo Abdulqadir Mumin, ha fondato lo Stato Islamico in Somalia (ISS), giurando fedeltà al Califfo.

Mai riconosciuto dal Daesh centrale, l’ISS si è arricchito con il tempo di nuovi membri. L’anno dopo, nel 2016, un altro gruppo scissionista degli Al-Shahab, Jahba East Africa, si è affiliato all’ISS e al Daesh centrale. Considerato come una minaccia soprattutto ideologica, quest’ultimo gruppo è stato creato da Mohamed Abdi Ali.

Oggi l’insieme delle due componenti dell’ISS allinea una forza combattente di 150-200 uomini, decisamente inferiore alla massa delle migliaia di uomini di al-Shahab. Comprende jihadisti somali, ugandesi, keniani e tanzaniani, che formavano il bacino dei foreign fighters di al-Shahab. La sua zona d’influenza è limitata al nord della Somalia, nel Puntlandi, una regione autoproclamatasi autonoma nel 1998. A partire dal 2018, l’ISS ha cominciato a moltiplicare gli attacchi, marcando un crescendo operativo che si era arrestato nel 2016, con la conquista effimera del porto di Qandala, tenuto fra l’ottobre e il dicembre di quell’anno.

Nel 2019, l’AFRICOM è passato al contrattacco : in maggio ha ucciso con un raid aereo sulle montagne di Golis 13 affiliati all’ISS, dopo aver neutralizzato in aprile il vicecomandante del gruppo, Abdulhakim Dhuqub.

La sorveglianza crescente degli americani dimostra che l’organizzazione, pur limitata in numero, è reputata come una minaccia emergente e da interdire, tanto più che Jahba East Africa ha creato sussidiarie per il Kenya, la Tanzania e l’Uganda, per ora più nominali che fattuali.

In Kenya, Ahmad Iman Ali, alias Abou Zinira, l’emiro degli Shahab per quel paese, aveva giurato fedeltà ad al-Baghdadi nel luglio 2016. Proveniente dai ranghi del Centro kenyano per la gioventù musulmana, un movimento islamista radicale, Ahmad Iman ha combattuto alla testa di diverse centinaia di connazionali in Somalia, integrando una brigata degli al-Shahab e nel 2012 era stato inviato in Kenya a rappresentare il movimento qaedista. É stato lui a dirigere più di un’operazione terroristica, fra cui la presa di ostaggi del Westgate Mall a Nairobi nel 2013 (72 morti) e la strage all’università di Garissa nel 2015 (152 morti). Dovrebbe esser stato ucciso in Somalia nel marzo 2019.

Sciamare ai margini del jihad mondiale

Mentre il Daesh è tuttora sotto pressione in Medioriente, sta sfruttando le vulnerabilità di nuovi paesi africani per mostare che è ancora capace di condurre una lotta globale. Si sta insinuando fra le tensioni etniche e razziali, le fragilità socio-economiche e la debolezza della governance locale per attrarre milizie locali e immischiarsi nei conflitti di lunga data.

Ecco perché sta puntando ancora più a sud, in zone geografiche tradizionalmente marginali per le organizzazioni jihadiste, come la Repubblica Democratica del Congo (RDC) e il Mozambico. In RDC, Daesh ha rivendicato un primo attacco contro una caserma dell’esercito congolese in un villaggio ai confini nordorientali.

A darne conferma, nell’aprile 2019, è stata l’agenzia di propaganda del Califfato, Amaq, che ha dedicato ampio spazio al nuovo fronte dell’Africa centrale. Il gruppo ha stabilito relazioni di connivenza con un’organizzazione jihadista ugandese di matrice salafita, le Forze Democratiche Alleate (ADF).

Attive dal 1996, le ADF hanno il loro santuario nella regione del Nord-Kivu, vicino alle montagne Ruwenzori, non distanti dalla frontiera ugandese.

Hanno prestato giuramento all’ISIS nell’ottobre 2017, dopo aver ucciso due Caschi Blu dell’ONU. Avrebbero anche cambiato nome, diventando i Madinat al-Tawhid wa-I-Muwahidin (MTM), che potremmo tradurre come la Città del Monoteismo e dei Monoteisti. Adottano simboli simili a quelli del Daesh, anche se è ancora presto per dire quanto successo potranno avere nel jihad in Congo e quanto resistenti siano i loro legami con il Daesh. Non è provato che l’ISIS sia finora riuscito a puntellare il gruppo con denaro e militanti, anche se di una provincia in Africa centrale parlava nell’agosto 2018 un discorso diffuso solo in audio di Abu Bakr al-Baghdadi.

Quell’anno, due finanziatori dell’ISIS arrestati in Kenya, Waleed Zein e Halima Adan Alì, avevano inviato parte di una somma di 150.000 dollari in RDC. L’unica cosa certa è che l’MTM è una goccia nel mare, rappresentando solo uno dei circa 140 gruppi armati attivi nelle province orientali del Kivu.

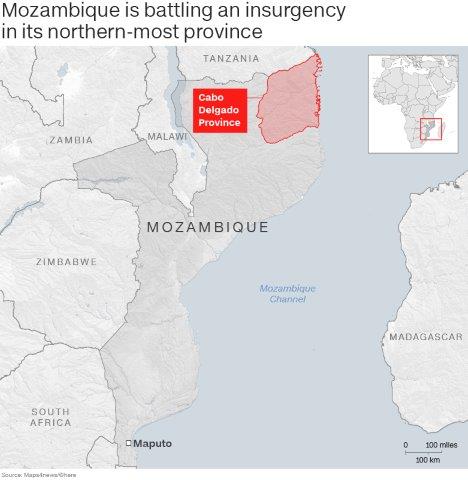

Discorso diverso per il Mozambico, dove la presenza crescente dell’ISIS si fa sentire come Analisi Difesa ha ampiamente trattato.

Tra febbraio e marzo 2020, i suoi uomini hanno catturato nell’area di Cabo Delgado almeno due blindati da trasporto truppe Shaanxi Baoji Tiger, 4×4 di fattura cinese in forza all’esercito regolare e armati di mitragliatrici pesanti W85 da 12,5 mm.

Il Mozambico è un paese a maggioranza cristiano, ma con un’importante minoranza musulamana che, a seconda delle fonti, oscilla fra il 17 e il 40% della popolazione. Questa minoranza è concentrata nel Nord. Ed è proprio lì che Daesh avanza, nella provincia di Cabo Delgado. La zona ha visto l’emergere di un gruppo jihadista noto come Ansar al-Sunna, i Partigiani della Tradizione. Gli abitanti lo chiamano anche Ansar al-Sharia. Ma nella regione, è usuale appellarlo «al Shabab», i «giovani», pur non avendo il gruppo nulla in comune con l’omologo somalo. Nel 2008, Ansar al-Sunnah ha fatto capolino come una setta che rivendicava di poter vivere in regime di sharìa, senza legami con lo Stato centrale.

Il nucleo combattente era stato creato pochi anni dopo dagli adepti del religioso radicale kenyano Aboud Rogo Mohammed, trasferitisi in Mozambico dopo la sua morte, nel 2012. Sebbene la maggioranza dei jihadisti del gruppo sia autoctona, non mancano combattenti stranieri della Tanzania e somali.

L’insurrezione è cominciata nel 2015, con un crescendo di violenze a partire dal 2017. Fino a poco tempo fa Ansar al-Sunna non aveva optato né per al-Qaeda, né per il Daesh. É stato quest’ultimo a rompere gli indugi e a soffermarsi con interesse propagandistico ed espansivo sulle sue attività. I media pro-Daesh hanno cominciato a diffondere immagini di combattenti mozambicani, chiamandoli ‘Soldati del Califatto in Mozambico’ e dichiarando che una bay’a era ormai imminente.

Nel giugno 2019, l’ISIS aveva annunciato per la prima volta la sua presenza nel paese, dichiarando di essere risucito a respingere un attacco delle forze regolari mozambicane a Metubi, un villaggio non distante da Mocimboa da Praia.

Un’informazione smentita dal governo mozambicano, che l’ha bollata come mera propaganda. Ciò che importa è che il Daesh ne ha approfittato per mettervi il sigillo. Il giuramento di fedeltà di Ansar al-Sunnah è arrivato nel luglio 2019. «Fino a quell’anno, i suoi uomini attaccavano soprattutto i civili», sottolinea Matteo Puxton, docente di storia ed esperto di Stato Islamico. «Poi hanno iniziato a colpire le forze di sicurezza con imboscate, agguati stradali e assalti contro le postazioni fisse».

Li vedi muoversi in tenute camuffate sono sistematicamente equipaggiati con fucili d’assalto e Rpg. Un salto di qualità rispetto a pochi anni fa, quando molti di loro si accontentavano di armi bianche. «Si stanno consolidando sul territorio che controllano e il timore è che allarghino il loro raggio d’azione», conferma Éric Morier-Genoud .

Per accattivarsi le simpatie delle genti di Mocimboa hanno distribuito agli abitanti il bottino dell’attacco, soldi e viveri. La popolazione di Cabo Delgado è prevalentemente musulmana, soffre la povertà, la fame e la latitanza dello Stato, in una zona propizia ai traffici di ogni sorta. Rispetto alla RDC, l’ISIS può contare in Mozambico su un jihad locale più forte e meglio organizzato delle ADF.

Dal 2017, la presenza di un’insurrezione islamista locale sempre più numerosa ed efficace sta creando più di un grattacapo alle autorità di Maputo. Il consolidamento dei legami fra questa e l’ISIS e un coordinamento più stretto dei programmi sono suscettibili di rafforzare la presenza del Daesh nel paese nel breve-medio termine.

Jihadisti ugandesi o tanzaniani starebbero tentando anche un collegamento fra le fazioni mozambicane e le ADF, senza che vi siano per ora notizie certe. L’unica certezza è che gli scontri nel Paese continuano. Il 23 marzo, Ansar al-Sunnah ha spiazzato completamente le autorità. Alle 4 del mattino i suoi uomini hanno ghermito interamente la città di Mocimboa da Praia, distruggendo gli edifici governativi e le banche e assaltando i negozi. Due giorni dopo, hanno preso Quisanga, 200 km più a sud. «Era la prima volta che attaccavano centri urbani, due giorni di seguito», spiega Éric Morier-Genoud, esperto di Mozambico all’università di Belfast. «Hanno occupato Mocimboa da Praia fino alle 20, poi se ne sono andati. Un cambio di tattica che equivale a una vera e propria dimostrazione di forza».

Sul terreno, le forze di sicurezza sono in difficoltà e mancano di mezzi per intercettare le comunicazioni e sorvegliare gli spostamenti degli insorti.

Soverchiato, il governo mozambicano si è rivolto innanzitutto alla Russia. Nel settembre 2019, un distaccamento di 200 uomini, appartenente verosimilmente alla società militare privata Wagner, è stato distaccato nel nord del Paese per dare la caccia agli insorti, con risultati inizialmente deludenti, tanto che a marzo i contractors russi hanno fatto i bagagli, soppiantati dai contractor sudafricani del Dyck Advisory Group (DAG).

Un primo successo è arrivato fra il 7 e il 12 aprile scorso, nel villaggio di Muidumbe e nelle isole di Quirimba e Ibo. Le forze armate mozambicane vi hanno sferrato tre operazioni successive, uccidendo 129 jihadisti.

Pochi giorni dopo, il 20 aprile, i sudafricani hanno perso un elicottero Gazelle, abbattuto dai miliziani. Ma subito dopo hanno potenziato la flotta con altri 6 velivoli, 2 dei quali Super Puma, rivelatisi preziosi nell’ultima decade di maggio. Nella notte fra mercoledì 27 e giovedì 28, i jihadisti hanno assaltato la città di Macomia, dandosi a saccheggi e distruzioni. Le linee telefoniche sono saltate e molti edifici sono stati incendiati. La popolazione è fuggita, insieme alle forze di sicurezza.

L’area intorno alla città è sotto attacco da inizio anno, in un raggio di 20 km dal centro urbano. Sembra che DAG abbia ripristinato l’ordine mandando i suoi uomini e i suoi velivoli, appena poche ore dopo l’allarme.

Alti e bassi si susseguono in questa regione strategica, cruciale per l’intero paese. Due immensi blocchi offshore di gas, con le riserve principali dell’Africa orientale, sono sfruttati dai giganti internazionali ENI, Total ed Exxon Mobil, protetti per quanto possibile dalle forze speciali mozambicane.

Le compagnie petrolifere «sono fortemente preoccupate che possano verificarsi attacchi conto i giacimenti e le infrastrutture estrattive», spiega il professore Éric Morier-Genoud.

Mocimboa è un hub logistico imprescindibile per l’industria estrattiva, servito da un aeroporto e da un porto. In caso di attacchi, le attività sarebbero compromesse. Ecco perché il presidente mozambicano Filipe Nyusi sta sondando molteplici aiuti, dando credito ai mercenari ma anche alle forze regolari di altri paesi.

Ha sollecitato l’intervento sudafricano e dell’Angola. Alcune fonti segnalano una pianificazione avanzata in vista della proiezione della 43a brigata dell’esercito sudafricano, un’unità ad hoc incaricata delle operazioni all’estero e attivata in caso di crisi. Il 22 maggio sarebbe stato evocato anche un aiuto aereo e navale. Per altre fonti, le forze dello Zimbabwe sarebbero già operative sul territorio mozambicano, ma non vi è alcuna certezza in proposito. Tanti condizionali, insomma, che la dicono lunga sulla volatilità della situazione nel Mozambico settentrionale, difficilmente accessibile.

Tentando di sfruttare le situazioni conflittuali che attraversano il continente africano, non sorprende che l’ISIS si stia interessando anche al Sudan, dove ha già una presenza radicata e legami significativi. Nonostante la perdita di potenza materiale e la morte del numero uno al-Baghdadi, seguita dalla cattura del probabile successore, l’ideologia dell’ISIS mostra ancora di saper “far breccia nei cuori e nelle menti”.

Il rilancio operativo nel continente africano ne dimostra le capacità e rischia di travolgere anche i paesi a ridosso della fascia sahelo-sahariana, a partire dal Togo.

Foto: Stato Islamico, AFP, AP, Ministero Difesa Francese, US DoD, MNJTF, France Soir, Al-Shahab e Amaq

Lo SPECIALE AFRICA di Analisi Difesa raccoglie nel mese di Giugno numerosi articoli di autori diversi dedicati ai tema della Difesa&Sicurezza africana.

Nei giorni scorsi sono stati pubblicati i seguenti articoli:

Il lento declino del Sudafrica di Francesco Palmas

L’Esercito del Mali riceve in dono altri veicoli

La morte di Droukdel e il punto sull’Operazione Barkhane di Francesco Palmas

Contractors contro jihadisti in Mozambico di Pietro Orizio

Londra prolunga la missione degli elicotteri Chinook in Mali

L’impatto del COVID-19 sulla sicurezza in Africa di Sigrid Lipott

I contractors sudafricani perdono un altro velivolo in Mozambico